한국 산업계의 더 큰 문제점은 막대한 실업 등을 야기하는 기업 부실에도 제대로 책임지는 사람이 없다는 데 있다. ‘대마불사’, ‘회사는 망해도 사주는 산다’는 등의 속설이 허언이 아닌 셈이다. 한 기업이 구조조정에 이른 원인과 과정에 대한 정확한 진단과 책임이 없으면 사회나 회사 구성원에게 고통분담을 요구할 명분이 없어진다.

23일 산업연구원의 ‘구조조정 및 사업재편 관련 해외 제도 비교 분석’에 따르면 미국은 기업갱생 참여자들의 자발적 신청을 거쳐 회생계획을 도출하고, 일본은 각종 절차를 채무기업·금융기관 간 협조를 통해 공정하고 투명하게 진행한다.

특히 미국의 연방파산법은 정보를 많이 가지고 있는 당사자에게 결정권을 주는 식으로 구조조정을 하게 한다. 현재의 채무상태, 장래 사업전망, 소득 예상 등에 대해 가장 충분한 정보를 가지고 가장 잘 판단할 수 있는 채무자에게 파산결정권을 주는 것이다. 채무자는 파산 신청 이전보다 더 정확하고 많은 정보를 공개하고 더 광범위한 법원의 감독을 받아야 하지만 이 같은 절차는 기업의 일시적인 몰락을 막고 다시 회생하기 위해 필요한 ‘숨 쉴 수 있는 여유’(breathing space)를 제공한다. 또 파산법은 법원의 한정된 개입하에 채무-채권자 간의 동의를 촉진하지만, 법원이 계획안이 ‘공정하고 형평에 맞는 한’ 일방적으로 강제조정을 할 수도 있다.

최근 한국이 도입한 기업활력제고특별법의 모델인 산업경쟁력강화법을 먼저 만든 일본도 주목된다. 무엇보다 일본은 중소기업재생지원협의회에 의한 도산 위기 중소기업 재생에 공을 들인다. 재생지원협의회는 중소기업에 재생지원을 하기 위해 국가에서 인정받은 상공회의소 등에 설치되는 조직이다. 전국 47개 행정구역에 각 하나씩 설치되어 있으며, 사업재생에 관한 지식과 경험을 가진 세무사, 공인회계사, 변호사 등의 전문가가 중소기업 회생을 돕는다. 중소기업은 수가 많고 업종이나 기업 형태도 다양하며, 지역성도 강하므로 협의회를 통해 사업 면에서뿐 아니라 회계, 세무, 법무, 금융 등의 복합적인 지식과 경험을 지원받게 하는 구조다. 산업연구원은 보고서에서 “구조조정·사업재편을 위한 인프라 구축 노력도 필요하다”며 “구조조정을 담당할 주체, 중개자, 각종 이해관계자 간 수급이 적절히 조절되어야 관련 제도가 원활하게 작동할 수 있기 때문”이라고 설명했다.

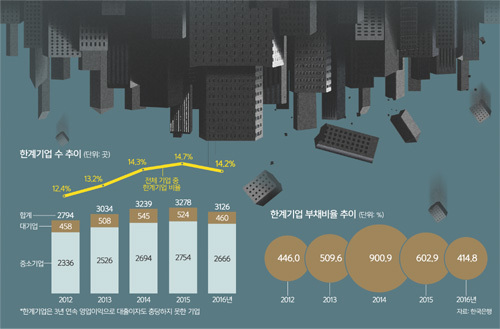

한국도 시급히 한계에 봉착한 중소기업이 회생하는 데 필요한 다양한 지원 방안을 마련해야 한다. 한국의 중소기업은 대기업과의 하청구조 등에 따라 유독 취약한 생존 능력을 지녔다는 평가다. 실제 중소기업진흥공단의 ‘중소기업의 한계기업 기준 개선 연구’ 보고서를 보면 중소기업의 한계기업 비중은 2011년 이후 지속적으로 증가해 2014년에는 2012년 대비 2.4%포인트 증가한 11.4%로 나타났다. 같은 기간 대기업 한계기업 비중 증가율(2.4%)보다 훨씬 높다. 설상가상으로 한국의 중소기업은 대기업과 달리 한계기업 기준 적용 대상에 포함되지 않아 자율협약에 의한 구조조정도 할 수 없다.

나기천 기자 na@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 11월에 역대급 눈폭탄](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500147.jpg

)

![[기자가만난세상] 정우성 논란, 프랑스였다면…](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500177.jpg

)

![[세계와우리] 中의 한국인 비자면제 속내는](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519850.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 곤충의 겨울 생존법](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500102.jpg

)