과연 우리는 절실한 맛과 향기를 알까

기다림 자체에 몰두하는 일은 말처럼 쉽지 않았다. 무력하고 수동적인 기다림은 고통뿐이었다. 급기야 기다림에 지친 나는 주변을 관찰하기 시작했다. 그제야 여행스케줄과 집필계획만 생각하느라 미처 곁눈질할 겨를이 없던, 낯선 타인의 풍경이 눈앞에 펼쳐지기 시작했다. 응애응애 우는 아기를 둥개둥개 달래는 지친 엄마, 어린 아들을 혼자 기차에 태워 멀리 떠나보내야 하는 엄마의 눈물, 헤어지기 싫어 마치 세상이 끝날 것처럼 간절히 부둥킨 채 떨어지지 않는 연인. 내 일도 아닌데 그런 풍경을 보면 코끝이 시큰해졌다.

|

| 정여울 작가 |

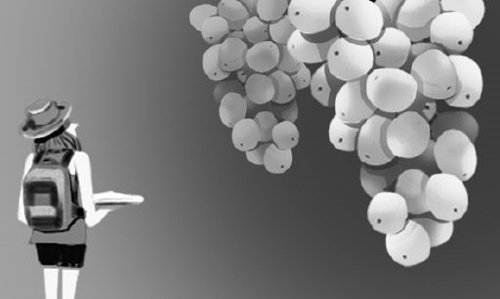

“내 고장 칠월은/청포도가 익어가는 시절”이라는 1연을 듣는 순간, 나는 이 시의 상큼한 울림에 매혹됐다. “이 마을 전설이 주저리주저리 열리고/먼 데 하늘이 꿈꾸며 알알이 들어와 박혀” 있는 청포도라니, 내 마음속에서 청포도의 정의는 그 순간 완전히 바뀌어 버렸다. 사랑하는 고향마을의 전설이 주저리주저리 열리는 청포도, 꿈꾸는 듯한 머나먼 하늘이 알알이 들어와 박힌 청포도라니. 나는 한 번도 그렇게 슬프도록 아름다운, 사연 많은 청포도를 먹어본 적이 없었다.

“하늘 밑 푸른 바다가 가슴을 열고/흰 돛단배가 곱게 밀려서 오면/내가 바라는 손님은 고달픈 몸으로/청포(靑袍)를 입고 찾아온다고 했으니/ 내 그를 맞아, 이 포도를 따 먹으면/두 손은 함뿍 적셔도 좋으련” 그가 바라는 손님은 과연 얼마나 눈부신 존재이기에, 이토록 소중한 청포도를 아끼고 아꼈다가 대접하는 것일까. “아이야, 우리 식탁엔 은쟁반에/하이얀 모시 수건을 마련해 두렴.”

대형마트에서 손쉽게 사계절 청포도를 사먹을 수 있는 우리는 오직 한철, 그것도 귀한 손님이 오셔야만 선물처럼 자랑스레 내놓을 수 있는 이 청포도의 절실한 맛과 향기를 알까. 내 고장의 청포도가 가장 향기롭게 영글어 맺히는 단 며칠을 위해 일 년 내내 기다리는 마음, 청포도를 한사코 은쟁반에 받쳐 ‘하이얀 모시수건’과 함께 대접하는 그 송구스런 마음을 우리는 영영 잃어버린 것이 아닐까. 반드시 그 사람과, 반드시 그 계절에만 먹을 수 있는 그 하나뿐인 순간의 맛을 알기 위해 얼마나 길고 아픈 기다림이 필요할까.

이처럼 삶을 바꾸는 기다림은 그 자체로 적극적인 창조의 몸짓이 돼야 한다. 간절한 기다림의 대상이 설사 영원히 오지 않을지라도, 어떤 기다림은 그 자체로 위대한 예술의 몸짓이 된다.

정여울 작가

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “내 전임자는 바쁘다”](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515315.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘세월호 증인’ 팽목항 기억되길](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515247.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 아버지가 지금 있는 곳](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)

![[박일호의미술여행] 싸움은 이제 그만](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515306.jpg

)