| [정호진의 예술과 디자인의 경계에서서] <18> 쓰레기 예술 전통 예술작품의 미적 가치에 반기… 무의미 속에서 의미 찾기 입력 2011-08-07 16:39:39, 수정 2011-08-07 22:37:25 “아니 작가라는 작자가 미술관에 쓰레기를 산더미처럼 갖다 부어 놓질 않았겠어! 아니 쓰레기 같은 작품이 아니고 진짜 쓰레기 말이야.”

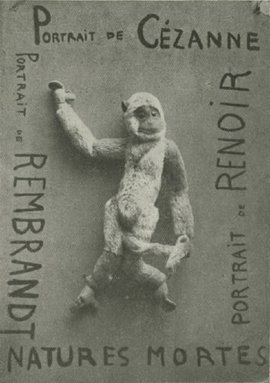

쓰레기와 폐품이 미술사에 등장한 것은 그보다 훨씬 이전인 20세기 초반부터였다. 다다이스트들은 예술작품의 미적 가치뿐만 아니라 예술작품의 경제적인 역할까지 거부하며 전통적인 예술가의 역할과 예술관을 근본적으로 전복시키려고 했다. 그런 의도를 가진 그들에게 가장 알맞은 재료로 보인 것은 바로 폐품과 쓰레기였다. 다다 예술가들은 길에서 빈 깡통이나 광고지, 천조각 등을 모아 콜라주 작품을 만들었고, 뒤샹은 레디메이드 오브제를 작품으로 탈바꿈하고 이론화했다. 어쩌면 당연한 결과였겠지만 그런 새로운 시도들이 처음부터 환영받았던 것은 아니다. 미국 미술잡지에 기고한 한 비평가는 다다이즘이야말로 인간의 두뇌에서 나온 것 중 가장 병적이고 파괴적인 철학이라고 비판하기도 했다. 하지만 ‘쓰레기’를 작품의 재료로 사용하는 경향은 점점 널리 퍼져 1950∼60년대에 전 세계적으로 널리 유행했다.

현재 ‘황소머리’ 작품은 파리 피카소 미술관에 소장되어 있으니 피카소가 싫증이나 버렸다고 하는 부분은 이야기를 더 실감나게 하기 위해 지어낸 듯하다. 피카소는 ‘황소머리’가 보여주는 우연적 효과와 의미전환에 큰 관심을 보였고, 다른 일화에서도 황소머리 효과를 강조했다. 어느 날 길을 가다가 우연히 자전거 안장과 손잡이를 발견하고 “오, 황소가 한 마리 있네”라며 그것들을 함께 들고 다녔더니 보는 사람마다 “이야, 황소다”라고 반겼다고 한다. 그러던 중 자전거를 탄 사람이 지나가며 “어, 자전거 안장이다!”라고 외치는 순간 황소머리가 다시 안장과 손잡이로 보이는 것을 경험했다고 썼다. 실제로 있었던 일인지는 알 수 없지만 피카소가 말한 대로 상황에 따라 의미가 “끝없이 반복될 수 있는 놀이”임에는 틀림이 없다.

볼탄스키는 설치작품에 사용한 헌 옷에 밴 냄새와 주름이 “현재는 부재한 사람들의 존재”를 부각시키는 데 없어서는 안 될 요소들이라고 강조했다. 쓰레기를 테이트 갤러리에서 보는 게 크누트 스텐은 그렇게 불쾌했을까. 개념 미술을 반대하는 입장을 고수해 오긴 했지만 그는 동료작가들의 진지한 작업을 폄하할 인물은 아니었다. 사실 작가가 되기 전 젊은 시절의 스텐은 오슬로 환경 위생국에서 말에 수레를 달아 끌고 다니며 쓰레기를 수거하는 일을 했었다. 그는 쓰레기를 줍던 손에서 조각을 하는 손으로 변화한 스스로를 대견해했고, 전통적으로 조각에서 ‘마테리알레 노빌레’(고급 재료)로 일컬어지던 대리석과 청동을 마음껏 만지고 다듬게 된 것을 큰 행운으로 알고 지냈다. 그는 ‘쓰레기에서 대리석까지’라는 제목으로 자서전을 집필하기도 했다. 스텐은 자신이 각별한 애정을 가지고 재료를 고르고 땀을 흘리며 작업하는 대리석과 청동으로 만든 작품이 쓰레기보다 가치가 낮게 평가되는 현실이 난감하고 불쾌했던 것으로 보인다. 스텐은 미술 시스템이 급격하게 변화하면서 주변으로 밀려난 작가 그룹에 속한다. 비슷한 시기에 피에트라산타에서 작품을 제작했던 작가들 중에도 변화에 재빨리 적응한 작가가 있었지만, 스텐처럼 전통적인 예술 가치를 부여잡고 열심히 작품을 만들다 시대에 떠밀린 작가들도 많았다.

경제적 상황은 작가의 작품 활동에 영향을 미칠 수밖에 없다. 다다 활동에 적극적으로 나섰던 피카비아는 부유한 환경 덕에 자유롭게 고급 자동차와 아프리카 전통조각 등을 수집할 수 있었고, 전쟁이 터졌을 때는 군에서 탈영해 미국과 유럽을 드나들며 작품활동을 했다. 동시대의 작가들에게 게으르다는 놀림을 받기도 했던 뒤샹은 작품을 담보로 돈을 빌리거나(빌린 후 갚지 않았다) 후원자의 컬렉션을 완성하는 데 조언을 해주며 당당하게 지원을 받았다. 뒤샹은 집세와 생활비 전액을 지원해줬던 아렌스버그 부부에게 대부분의 작품을 선물했다. 아렌스버그 부부가 컬렉션을 필라델피아 뮤지엄(25년간 컬렉션을 전시하기로 약속)에 기증하는 과정에서도 뒤샹은 큰 역할을 했다. 피카소는 팔리지 않을 법한 작품은 오랜 세월 감춰 두고 때를 기다렸고, 경제적인 위기에 닥쳐서는 화풍을 바꿔 작품의 판매량을 올리는 데 심혈을 기울였다. 앤디 워홀은 잘 팔리는 작품이 좋은 작품이라고까지 했다. 로버스 휴스는 마약 시장을 제외하면 미술시장이 규제되지 않는 가장 큰 시장이며, 현대미술 작품을 구입하는 데 쏟아지는 금액은 연간 180억 달러에 달한다고 주장했다. 그에 따르면 < |