| [공부가 술술] 언어적 독해는 문맥에 의존… 전적으로 논리적이지는 않아 2016 수능 국어 A형 19번 문항 이의 제기의 타당성 입력 2015-11-29 17:45:52, 수정 2015-11-29 19:58:07 수능과 같은 국가적 단위의 평가시험을 치른 뒤에 하나하나의 문항을 둘러싸고 다양한 이의가 제기되는 것은 지극히 자연스러운 현상이다. 이런 이의제기들은 한국교육과정평가원 밖에서의 다양한 논의를 촉발하고, 대체로 이 논의들은 수능에 대한 민간의 이해를 높여 주는 좋은 기능을 하고 있다. 그러나 한편으로는 무지 때문에, 다른 한편으로는 활발한 논의에 편승해 관심을 끌기 위해 일부에서는 이의제기 절차를 비교육적인 방향으로 호도하는 경우도 발생한다.

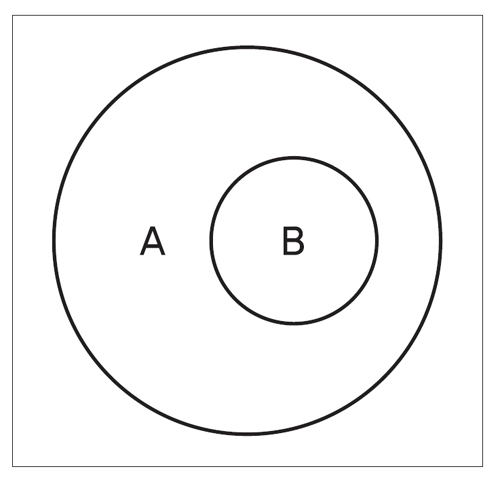

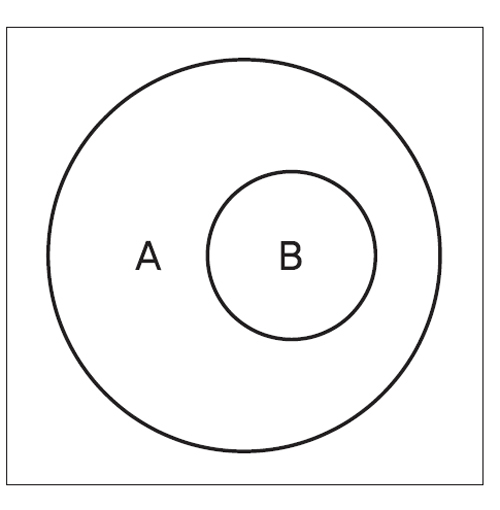

…… 약한 광신호를 측정이 가능한 크기의 전기신호로 변환해 주는 반도체 소자로서 애벌랜치 광다이오드가 널리 사용되고 있다. 애벌랜치 광다이오드는 크게 흡수층, 애벌랜치 영역, 전극으로 구성되어 있다. (가).흡수층에 충분한 에너지를 가진 광자가 입사되면 전자(-)와 양공(+) 쌍이 생성될 수 있다. <문제> 19. 윗글의 내용과 일치하는 것은? (나).② 애벌랜치 광다이오드의 흡수층에서 전자-양공 쌍이 발생하려면 광자가 입사되어야 한다. 이를 둘러싼 논의가 인터넷 공간을 엄청나게 달구어서 그 문항에 대한 이의제기를 살펴봤는데, 그저 ‘말꼬리 잡기’에 불과했다. 이 문항에 대한 이의제기는 크게 두 가지 측면에서 이뤄졌다. 하나는 논리적 차원에서 ‘(가) 문장이 참이라면 (나) 문장도 참이라고 할 수 있느냐’는 것이고, 다른 하나는 과학적 차원에서 ‘(나)의 진술은 참이라고 할 수 있느냐’는 것이었다.  오해하면 안 된다. 고등학교 수학시간에 배운 짧은 논리학 지식으로 ‘A→B’, 즉 ‘A이면 B이다’라는 명제와 동일한 경우라고 착각하면 안 된다. ‘A이면 B이다’라는 단정적 진술에서는 ‘B는 A이기 위한 필요조건’이라고 해서, 집합으로 B집합이 A집합을 포함하는 형태가 된다. 그런데 한국어에서 ‘~할 수 있다.’라는 구는 ‘철수는 수영을 할 수 있다’에서처럼 ‘can’, 즉 ‘능력이 있음’을 의미하기도 하지만, ‘철수는 크게 성장할 수 있다’에서처럼 ‘possible’, 즉 ‘가능성이 있다’는 의미를 지니기도 한다. 물론 (가)문장에서의 ‘생성될 수 있다’는 후자를 의미한다. 따라서 ‘A이면 B일 수 있다.’라는 명제에서는 ‘A이면 B이다.’라는 명제에서와는 달리, 오히려 A가 B이기 위한 필요조건이 된다. 19번 문항과 관련해서 A는 ‘흡수층에 광자가 입사되는 상황’을 가리키고, B는 ‘전자-양공 쌍이 발생하는 상황’을 가리킨다. 따라서 (가)문장에서 굳이 표현할 필요가 없었던 문장까지 드러내 다시 쓰면, “흡수층에 충분한 에너지를 가진 광자가 입사되면 전자와 양공 쌍이 생성될 수 있다. (물론 흡수층에 충분한 에너지를 가진 광자가 입사되어도 전자와 양공 쌍은 생성되지 않을 수도 있다.)”가 된다. 또 한 가지 오해 혹은 착각을 지적하고 넘어가자면, (가)문장이 ‘A가 아니어도 B일 수 있다.’는, 즉 “흡수층에 충분한 에너지를 가진 광자가 입사되지 않아도 전자와 양공 쌍이 생성될 수 있다.”는 것을 의미하는 것은 아니다. 이 지문에서 설명의 대상이 되는 것은 ‘애벌랜치 광다이오드’이며, 이는 앞 단락의 진술처럼 “약한 광신호를 측정이 가능한 크기의 전기신호로 변환해 주는 반도체 소자”이기 때문이다. 따라서 ‘광자가 입사되지 않았는데도 전자와 양공 쌍이 생성되는 상황’은 전혀 고려할 대상이 아니다. 문맥적으로 (가)문장을 읽고 우리가 애벌랜치 광다이오드가 오작동을 하는 경우까지 고려해야 하는 것은 아니라는 것이다. 물리학자들이나 전자공학자들의 조언에 따르면, 애벌랜치 광다이오드의 흡수층에서는 광자 이외의 다른 요인, 이를테면 압력이나 온도 등의 요인에 의해 전자가 발생할 수 있다고 한다. 그러나 그런 경우는 애벌랜치 광다이오드가 오작동을 하는 경우라고 한다. 이런 오해 때문에 언어적 독해를 문맥에 의존하지 않고 오로지 적혀 있는 표현에만 의존하는, 다소 부족한 독해자라면, (가)문장을 “애벌랜치 광다이오드가 정상적으로 작동한다면, 흡수층에 충분한 에너지를 가진 광자가 입사되면 전자(-)와 양공(+) 쌍이 생성될 수 있다.”라고 적어줘야 하는 것 아니냐고 따질지도 모르겠다. 그런데 언어적 소통이 많은 부분 문맥에 의존한다는 사실에 익숙하지 않거나, 아니면 알면서도 모른 체하는 독해자 자신의 문제이지 출제자들의 책임은 아닌 듯하다. 고등학교 교육을 받은 정상적인 한국어 원어민이라면 충분히 정보 파악이 가능한 수준이다. 수험생들의 85% 이상이 이 문제를 맞힌 것만 봐도, 대부분의 한국어 원어민은 이 글 전체의 문맥을 통해 (가)문장이 ‘애벌랜치 광다이오드의 정상적 작동 상황’을 전제한다는 사실을 눈치챌 수 있는 것이다. 여기까지 이해됐다면 (가)문장이 참일 때 (나)문장 또한 참이 된다는 것은 쉬운 얘기다. (나)문장은 ‘B이려면 A이어야 한다.’라는 형식의 문장이지만, 이는 ‘A이어야 B일 수 있다.’라는 명제와 그 의미가 동일하다고 할 수 있다. 이를 집합 개념으로 표현하면, ‘B집합에 속하는 원소들은 반드시 A집합에도 속한다.’ 혹은 ‘B집합에 속하기 위해서는 A집합에 속해야 한다.’는 의미가 된다. 벤다이어그램으로 이를 도식화하면 이렇게 된다.  과학적 차원에서 ‘(나)의 진술은 참이라고 할 수 있느냐’라는 이의제기는 언어적 독해의 측면에서 보면 더 황당하다. “광자가 입사되지 않아도 애벌랜치 광다이오드의 흡수층에서 전자-양공 쌍은 발생할 수 있다. 따라서 (나)의 진술은 과학적으로 거짓이다.”라는 주장인데, 앞에서 얘기했듯 애벌랜치 광다이오드의 비정상적인 작동 상황까지 고려해야 하는 내용이 전혀 아니기 때문에 이도 언어적 소통을 잘 이해하지 못한 문제 제기로 보인다.

언어적 독해는 문맥에 의존한다. 문맥에 의존하는 독해가 가장 빠르고 정확하게 글쓴이의 의도를 파악하는 방법이다. 사실 국어에서 논리학과 직접 연관된 문제를 빼고는 이런 식으로 논리학적으로 따지는 것은 불필요한 에너지의 낭비가 된다. 언어적 소통에는 논리가 필요하지만 전적으로 논리에 의존하지는 않는다. 그래서 문장의 의미를 문맥에 의존해서 읽어야 한다는 사실을 가르치는 일이 좋은 국어 교육이다. 19번 문항의 경우도 지문을 읽고 ‘광자의 입사’와 ‘전자의 발생’ 사이의 인과관계 정도를 인지하면 지극히 정상적인 독해이고, ②번 선택지의 진술도 그런 정도로 이해할 수 있는 문장이었다. 대부분의 정상적인 독해자들이 그렇게 읽었고 그래서 오답률도 높지 않았다. 나중에 논리적으로 따져 봐도 정상적인 언어적 이해와 충돌하지도 않는다. 김봉소 스카이에듀 강사 |