|

| ' |

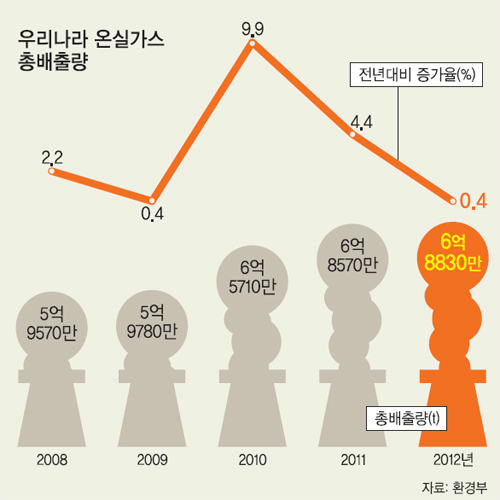

최근 20년간 우리나라의 이산화탄소(CO₂) 배출량 증가 속도는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 빨랐다. 20일 국제에너지기구(IEA)에 따르면 OECD 회원국의 1인당 CO₂ 배출량은 1990년 10.29에서 2013년 9.55으로 7.2% 줄었다. 반면 같은 기간 우리나라는 1인당 CO₂ 배출량이 5.41에서 11.39으로 110.8% 급증했다. 이는 OECD 회원국 중 가장 높은 수치다.

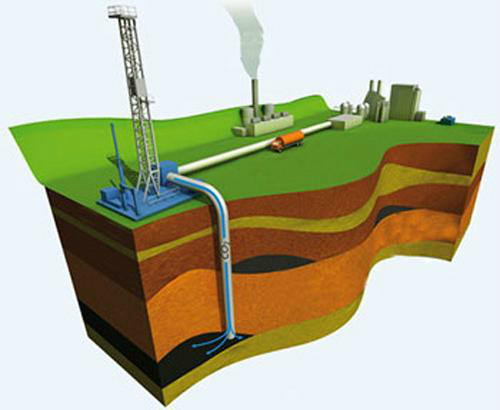

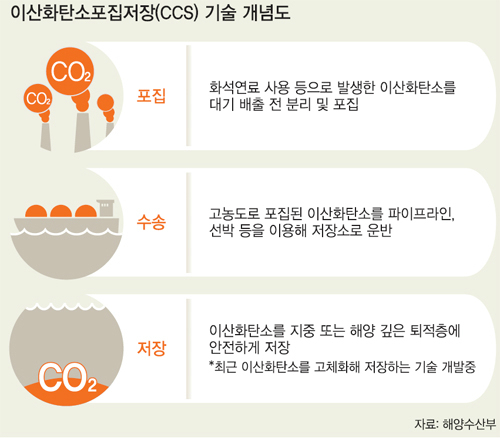

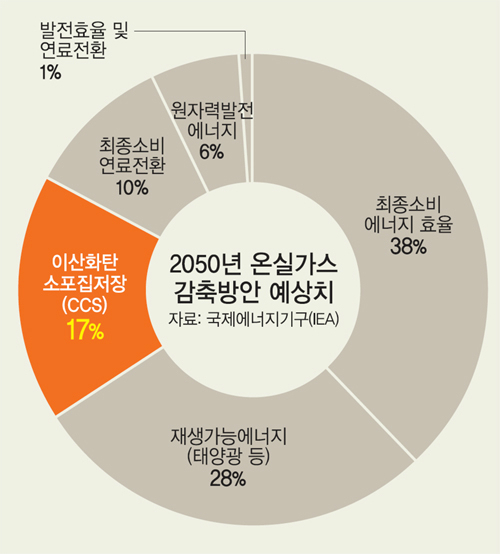

이처럼 우리나라가 배출하는 CO₂는 심각한 수준이다. CCS 기술이 주목받는 것도 이 때문이다. CCS는 석탄화력발전소 등에서 나오는 CO₂를 모아 내륙 땅속 깊은 곳이나 해저에 저장하는 기술로 온실가스 감축 신기술이다. 발전소나 산업시설에서 대량 발생하는 CO₂를 모아 임시저장하고, 이를 물에 녹여 액체상태로 바꾸거나 기체상태 그대로를 선박이나 파이프라인 등을 통해 지하 CCS 저장소로 보낸다. CO₂ 저장은 천연가스나 원유 등을 시추하고 남은 빈 공간이나 자연적으로 발생한 지하공간에 CO₂를 넣는 방식으로 이뤄진다.

노르웨이 등 기술 선진국들은 이미 CCS로 CO₂ 줄이기에 나서고 있다. 노르웨이는 1996년부터 CCS를 도입해 활용하고 있다. 자국 전력의 90%를 수력·풍력 등 청정에너지로 쓰는데도 온실가스 문제를 심각하게 여기고 준비했다.

노르웨이 앞바다인 북해에서 석유와 가스를 시추하는 과정에서 발생하는 CO₂를 CCS를 통해 줄이고 있는 것이다. 정부는 기업들이 CCS 도입에 나설 수 있도록 인센티브를 부여한다. 연간 100만의 CO₂를 저장하는 데 약 170억원이 들지만 연 650억원가량의 탄소세를 감면받고 있다. 영국도 CO₂ 감축의 핵심기술로 CCS를 선정하고 상용화에 1조7000억원의 예산을 투입할 계획이다.

CCS는 CO₂를 지하 깊은 곳에 저장하는 기술인 만큼 위험성도 뒤따른다.

지난 19일 서울에서 열린 제7차 CCS 환경포럼에 참석한 사이먼 박 캐나다 캘거리대 교수는 “1986년 8월 카메룬 니오스 호수에서는 산사태로 지하에 자연상태로 저장돼 있던 CO₂ 유출사고가 발생했다“며 “사고로 마을 주민 1700명과 가축 3500마리가 질식사했다”는 사례를 들었다. CO₂는 공기와 잘 섞이지만 고농도일 경우에는 자칫 공기를 밀어내고 대기 중에 자리해 생명체를 질식시킬 수도 있다. 이 때문에 CCS 저장소는 주로 사람이 살지 않는 사막이나 해저를 선정한다. 박 교수는 “CCS 기술은 저장된 CO₂의 유출을 감시하는 모니터링 기술이 중요하다”고 설명했다.

윤성택 고려대 지구환경과학과 교수(CCS 환경관리연구단장)는 “CCS 기술에 대한 우려도 있지만 그만큼 신중하게 후보지를 선정하고 기술적으로 모니터링을 해서 안전하게 관리하는 기술이 많이 개발돼 있다”며 “CCS 선진국인 일본과 캐나다는 이미 해외로 기술을 수출하며 시장을 선도하고 있다”고 설명했다. 이어 “우리나라는 후발주자이지만 중앙아시아 등 앞으로 중요해질 아시아시장에서 경쟁력 있는 기술을 많이 확보할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

조병욱 기자 brightw@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 86억원에 팔린 500원짜리 바나나](http://img.segye.com/content/image/2024/11/22/128/20241122511025.jpg

)

![[기자가만난세상] 의원은 ‘직권남용’, ‘갑질’도 위임받았나](http://img.segye.com/content/image/2023/12/01/128/20231201514586.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 맞아 냉철한 협상 준비해야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[교육의미래] AI·디지털 시대의 성인 평생교육 서둘러야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)