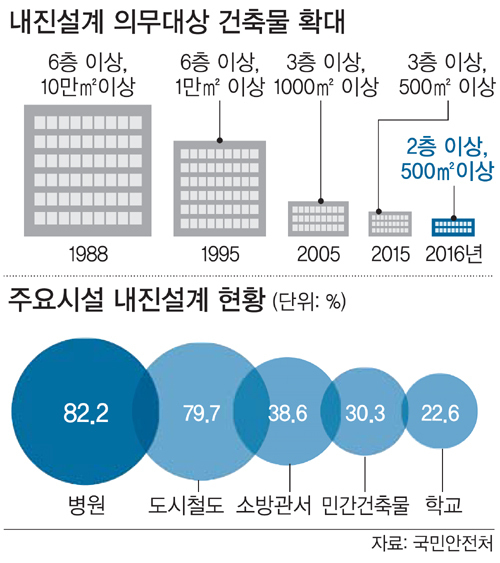

| 국내 건축물 내진설계는 어느 수준일까 규모 6.5 이상 지진 땐… 민간 건축물 대부분이 ‘와르르’ 입력 2016-09-13 14:28:42, 수정 2016-09-13 20:18:25 지난 12일 경북 경주에서 지진 관측 사상 최대인 규모 5.8의 지진이 발생하면서 한반도가 지진 안전지대라는 기존 통설에 금이 가고 있다. 특히 이번 지진은 한반도 내륙에서 발생한 최고 강도의 지진이라는 점에서 불안감이 더욱 높다. 국내에서 규모 6.5가 넘는 지진이 발생한다면 과연 안전할까. 우리나라 건축물들이 지진을 견디는 내진설계는 현재 어느 수준에 와 있을까.

내진설계 기준을 높여야 한다는 주장도 나온다. 2000년대 이후 우리나라에서 지진이 한 해 평균 40회 이상 나타난 데다 2014년에는 충남 태안 해역에서 규모 5.1의 지진이 발생했다. 전날은 경북 경주에서도 관측 사상 최대인 규모 5.8의 지진이 발생하는 등 규모 5.0을 넘는 지진 발생 횟수가 최근 늘어났기 때문이다. 홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수 등 일부 학자들은 한반도에서도 규모 7.0에 육박하는 대지진이 일어날 가능성을 제기하고 있지만 현재 공공건축물의 경우 원자력발전소만 규모 6.5∼7.0 수준으로 내진설계가 돼있을 뿐이다. 나머지 공공·민간건축물의 내진설계 기준은 규모 5.7∼6.2 수준이다. 가스공급시설, 고압가스저장소, 액화석유가스 저장시설조차 내진설계 기준이 규모 5.0∼6.0에 불과하다. 국내에서 규모 6.5가 넘어가는 지진이 발생할 경우 대부분의 민간 건축물은 무방비 상태라는 의미로, 이번 규모 5.8의 경주지진은 사실상 국내 내진설계 한계선까지 치고 올라온 셈이다. 박병철 안전처 지진방재과장은 “규모 6.5 이상의 지진이 국내에서 발생할 확률은 작은 만큼 현재로서는 이정도 내진이면 충분하다”며 “지진 관련 종합대책을 통해 내진설계 기준을 높이는 방안을 더 논의해보겠다”고 밝혔다. 정진수 기자 jen@segye.com |