| [미집행 20년, 사형제를 말하다] 정치적 악용·오심 우려… 완전 폐지까지 27년 ‘숙고의 시간’ 5회<끝>- 각국의 흐름은 입력 2017-10-13 17:17:13, 수정 2017-10-13 22:00:38

“올바른 입법은 국민의 뜻을 존중하는 것이며 그것이 민주주의에 부합한다.” 여론에 배치한다 해도 옳은 방향이라면 추진하는 게 국민의 뜻을 받드는 거란 논리였다. 같은해 프랑스는 ‘사형폐지국’이 됐다. 1977년 단두대에서 마지막 집행이 이뤄진 뒤 4년 만이었다. 1980년대 유럽통합의 중심 역할을 한 프랑스를 비롯해 1990년대 독일, 이탈리아, 영국, 스페인 등 유럽 주요 국가들이 잇따라 사형제를 폐지하면서 사형제 폐지는 국제사회의 분명한 흐름으로 자리 잡았다. 하지만 유럽연합(EU) 가입을 시도하는 국가 중심으로 폐지가 확산되고 EU 가입과 상관없는 중동, 동남아시아의 국가와 미국, 일본 등에서 사형이 꾸준히 집행되고 있다는 점에서 사형제 폐지 흐름이 인권의식의 확산보다는 유럽통합의 결과물로 해석되기도 한다.

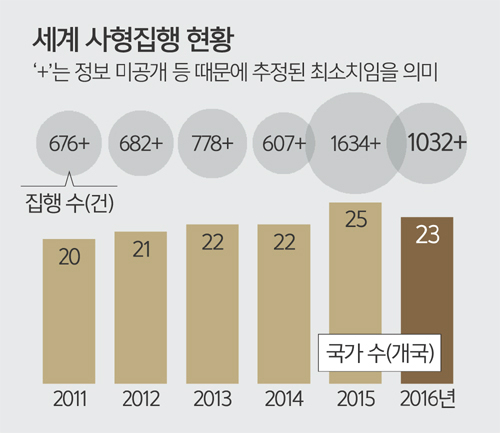

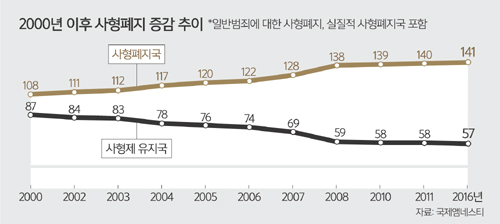

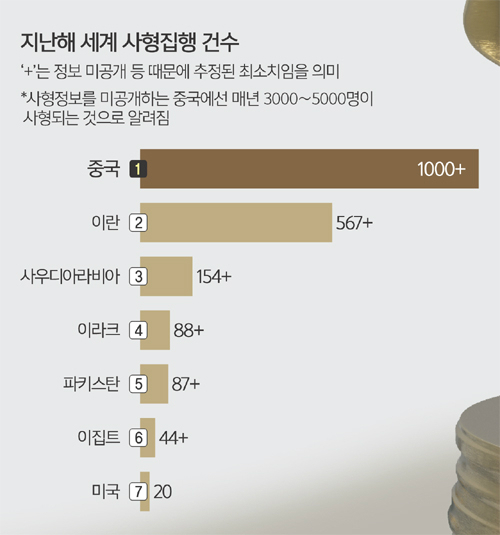

1997년 12월 30일 마지막으로 사형이 집행돼 ‘실질적 사형제폐지국’으로 분류되는 우리나라가 ‘실질적’이란 꼬리표를 떼는 건 언제쯤 가능할까. 국제사회의 경험을 기계적으로 대입하면 2024년쯤으로 예상할 수 있다. 13일 취재팀이 국제앰네스티가 발표한 연도별 사형집행 자료를 분석한 결과 모든 범죄에 대해 사형을 폐지한 국가(105개국)가 마지막 사형집행에서 법률적 완전 폐지까지 평균 27.3년이 걸린 것으로 나타났기 때문이다. 올해 기준으로 모든 범죄에 대한 사형을 폐지한 국가는 105개국이다. 일반범죄(전시 등 특수상황에서의 범죄를 제외한 살인 등의 범죄)에 대한 사형폐지국은 7개국이며 10년 이상 사형을 집행하지 않아 실질적 폐지국으로 분류되는 나라는 29개국이다. 141개국이 사형제를 폐지했거나 유명무실한 상태인 것이다. 사형제 유지국은 57개국으로 집계됐다.

G20(주요 20개국) 중에선 13개국이 법률로 사형제를 폐지했고, 우리나라를 비롯해 미국과 중국, 일본 등 7개국이 사형제를 유지하고 있다. 이들 중 마지막 집행에서 사형폐지까지 가장 오래 걸린 국가는 아르헨티나(2008년 폐지)로, 92년이 걸렸다. ◆냉전 종식 후 1990년대 폐지 본격화 ‘세계인권선언’이 있었던 1948년 사형제 전면폐지국은 7개국에 그쳤지만 1970년대 들어서며 분위기가 바뀌었다. 1977년 미국에서 ‘인권’을 공약으로 내세운 카터정부가 들어서고 프랑스 사회당, 서독 사회민주당, 영국 노동당 등 유럽 주요국에서 좌파정당이 정권을 잡으며 인권문제가 부각됐기 때문이다. 1983년 ‘유럽사형폐지조약’을 시작으로 “기본적 인권인 생명권과 국가권력에 의한 살인인 사형과 양립할 수 없다”는 주장이 힘을 얻어갔다.

1991년 소비에트연방의 붕괴 이후 에스토니아, 아르메니아, 키르기스스탄, 몰도바 등이 사형집행을 보류하다가 법률로 폐지했다. 현재 사형폐지 105개국 중 34개국이 각 국가의 분리 혹은 식민지 독립 후 집행을 보류·폐지한 것으로 분류된다. 이 같은 흐름은 공산권 국가들이 범유럽 기구이자 인권문제 해결을 가입조건으로 내건 유럽평의회(CoE), EU 등 자유진영으로의 편입과 분리·독립의 정치적 혼란 속에서 사형제가 악용될 가능성 등을 고려한 행보로 분석된다. 또 1989년 유엔 총회에서 ‘사형폐지조약’이 채택되고 1993년 EU의 기초가 되는 ‘마스트리히트 조약’이 발효되는 등 유럽통합이 가속화함과 동시에 사형폐지가 각국의 인권 수준을 가늠하는 잣대가 된 점도 배경으로 작용했다. 사형폐지국인 프랑스와 독일, 영국을 축으로 한 유럽통합의 과정에서 형사법 체계의 통합을 위해 사형제 폐지는 필수적이었다. 2004년 터키가 사형제를 폐지한 것도 EU에 가입하기 위한 포석으로 알려져 있다. 전면폐지 105개국 중 50여개국이 유럽국가이고 미국과 중국, 일본, 중동 국가에서 사형제를 유지하는 것은 이를 뒷받침하는 대목이다.

북한과 중국, 이슬람국가 등에서 사형을 정치적으로 악용하거나 뒤늦게 오판임이 드러나는 일이 잇따르고 비상식적인 집행도 계속되면서 국제사회에서 사형제 폐지 주장은 더욱 높아지고 있다. 지난 6월 파키스탄에서는 자신의 페이스북에 이슬람 예언자 무함마드를 비난하는 글을 올린 30대 남성이 사형을 선고받았다. 종파 갈등이 극심한 중동 국가나 독재국가 북한에서는 정적을 제거하는 데 사형을 이용하기도 한다. 지난해 터키 당국은 쿠데타 진압 이후 “사형제를 부활시켜 쿠데타 가담자들을 처형하겠다”는 입장을 밝혀 논란이 일기도 했다. 2014년 사우디아라비아에서는 “시아파도 동등한 권리를 달라”며 시위에 나선 17세 소년에게 참수 후 시신을 십자가에 내거는 ‘십자가형’이 확정됐다. 중국과 미국에서는 집행 뒤 뒤늦게 무죄임이 밝혀지거나 수감중 무죄로 석방되는 사형수들이 적지 않다. 미국에서 사형폐지 주가 19개까지 확대되고, 1998년 98건에 달했던 사형집행이 올해 19건으로 급감한 것도 이런 이유에서다. 2014년 일본에서도 48년 동안 옥살이를 한 70대 사형수가 검찰의 증거조작 정황이 뒤늦게 드러나며 석방돼 논란이 컸다. 김희진 국제앰네스티 한국지부 사무처장은 “사형폐지국이 반드시 인권국가라고 단정하기는 어렵다”면서도 “사형수의 인권과 생명권까지 고민하는 사회라면 그밖의 소수자에 대한 인권은 어떻겠는가. 전반적인 인권문제 해결을 위해서라도 사형은 폐지돼야 한다”고 강조했다. 사회부 경찰팀=강구열·박현준·남정훈·김선영·김민순·김범수·이창수 기자 winterock@segye.com |