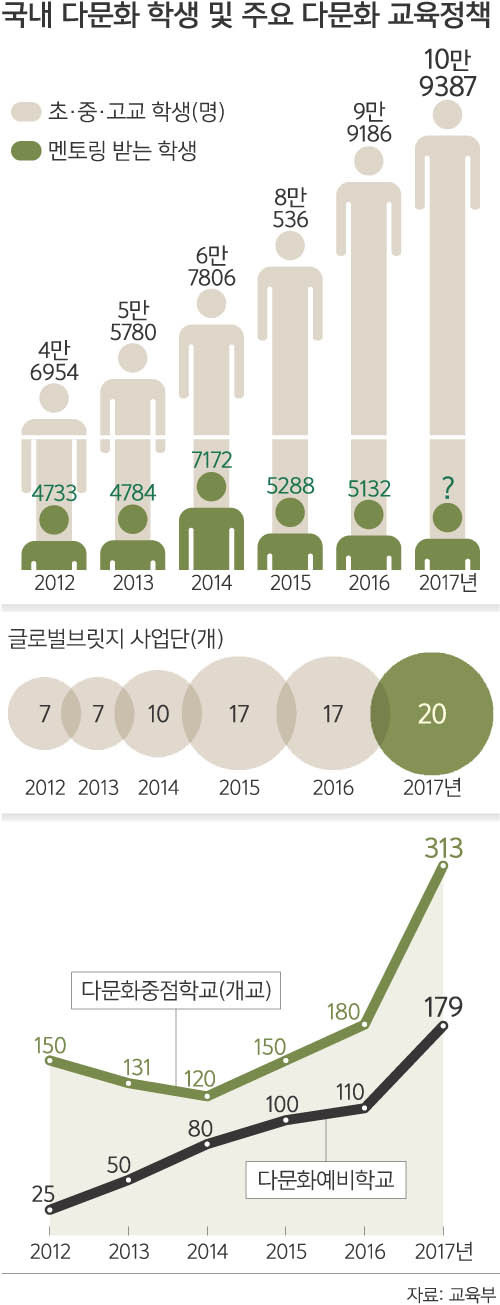

| [더불어 가는 다문화 교육] “다문화 학생도 우리 아이”… 시혜 아닌 ‘평등’ 차원 접근해야 다문화 가정 학생 ‘11만명 시대’ / “왜 저들 퍼주나” 사회 반감 여전 / 교육 정책도 편중… 효과 못 거둬 / 성공 사례 많아져야 선입견 깨져 / 이중언어교육 등 상생역량 기르고 / 교과서 속 ‘차별 코드’도 퇴출해야 입력 2017-11-03 17:31:36, 수정 2017-11-03 22:57:53 정부의 ‘다문화 가정 자녀교육 지원대책’(2006)이 나온 지 10년이 넘었다. 그 사이 다문화 학생은 1만여명에서 약 11만명으로 늘었다. 국제결혼 가정 출신 학생들 이외에 외국에서 태어나 중도입국한 청소년들이 눈에 띄게 많아지는 등 양상도 빠르게 변하고 있다.

원진숙 서울교대 교수(다문화교육원장)는 ‘모든 아이는 우리 모두의 아이’라는 문재인정부 교육정책 기조는 다문화 교육정책에 최우선적으로 적용돼야 한다고 말한다. 원 교수는 “다문화교육의 지향점은 서로 다름을 존중하고 공동체 안에서 상생하자는 다문화적 역량을 함양해 주는 것”이라고 설명했다. 하지만 지금까지의 다문화 교육정책이 그랬는지는 의문이다. 10년 전 모든 학생에 대한 다문화 이해, 반편견 교육을 내걸며 시작된 다문화중점학교가 대표적이다. ‘거점’에서 ‘선도’, ‘중점’으로 이름을 달리하며 2012년 150개교에서 2017년 313개교로 2배 이상 늘었지만 일반 학생들은 학교를 떠나고, 다문화 학생들은 출신을 감추고, 교사들은 근무를 꺼린다.

다문화 학생에 대한 사회 전반의 편견과 몰이해, 거부감을 어떻게 하면 ‘미래의 주역, 뛰어난 잠재력, 우리의 학생들’로 바꿀 수 있을까. 정책 성공사례가 쌓여야 분위기도 바뀔 수 있는 법이다. ‘다문화 학생은 두 개의 언어와 문화라는 풍요로운 자산을 갖고 있는 인재들’이라고 보는 원 교수는 다문화 학생들이 밀집한 지역 학교들을 연계한 이중언어 교육과 교육국제화 특구를 제시한다. 서울시교육청이 2019년 문을 여는 것을 목표로 추진 중인 ‘남부세계시민교육지원센터’(남부센터)가 대표적이다. 남부센터는 다문화 밀집지역 게토(소수집단이 집중 거주하는 지역)화를 막고 이중언어교육과 세계시민교육 등을 활성화하기 위해 만들어진다. 다문화 학생은 물론 일반 학생들에게 이중언어교육과 글로벌문화체험, 어울림 프로그램 등을 제공할 방침이다. 서울시교육청의 ‘문화소통·세계시민양성 모델학교’도 주목할 만하다. 지난해 전국에서 처음 서울 구로구와 영등포구의 초등학교 2곳이 모델학교로 지정됐다. 이들 학교는 일반·다문화 학생의 공존과 상생, 나아가 세계시민으로서의 소양 등에 관한 모델을 개발할 계획이다. 장인실 경인교대 교수(다문화교육원장)도 다문화 학생들 잠재력에 주목하는 전문가다. 그렇다고 장 교수가 다문화 선별 지원정책에 반대하는 것은 아니다. 그는 한국어 실력이 떨어지는 다문화 학생에게는 집중교육을, 기초학력이 떨어지는 학생에게는 맞춤형 학습지원을, 미래 직업을 고민하는 학생에게는 진로진학 교육을 제공해야 한다고 본다. 하지만 이러한 지원이 다문화 학생에 대한 특혜로 인식돼선 안 된다는 게 장 교수 생각이다. 그는 “이들에 대한 지원은 다문화 출신이라서가 아니라 성장 배경이나 경제적 형편 때문에 뒤처지는 아이에 대해 국가가 당연히 책임져야 할 몫이기 때문”이라고 말했다. 다문화 관련한 교육과정도 개선될 필요가 있다. 장 교수는 교과서가 바뀌어야 사회 전반의 다문화 인식이 바뀐다고 강조했다. 다문화를 양성평등에 빗댄 장 교수는 한국의 가부장주의가 서서히 약화하게 된 것은 교육과정 개정을 통해 적용되는 교과서에서 ‘남성은 의사, 여성은 간호사’와 같은 삽화나 기술이 조금씩 바람직한 방향으로 수정됐기 때문이라고 전했다. 그는 “아직까지 2015 개정 교육과정에 따른 초·중·고교 교과서에는 보편적인 일반 가족은 ‘정상’으로, 다문화 가족은 ‘비정상’으로 묘사한 장면이 상당하다”며 “전면 또는 부분적인 교육과정 개정을 통해 이러한 단일민족이나 편견, 시혜 코드를 없애 나가려는 노력이 중요한 시점”이라고 강조했다. 송민섭·김주영 기자 stsong@segye.com |