표지에는 분명 ‘삼국사’라고 되어 있는데 ‘삼국사기’라고 부르는 이유가 뭘까. 어느 곳에도 명쾌한 설명은 없다. 삼국사기라는 명칭이 처음 등장한 것은 1914년 일본 사람이 일본어로 번역한 ‘삼국사기 역’ 이고, 이것이 조선총독부가 편찬한 ‘조선사’로 이어져 최남선, 이병도의 책도 이를 따랐다. 이후 대부분의 학자들이 별 생각 없이 삼국사기라고 불렀고, 지금도 그렇다. 문제는 ‘삼국사’가 ‘삼국사기’로 바뀐 데는 일제의 의도가 숨겨져 있다는 점이다.

|

| 국사편찬위원회의 한국사DB ‘삼국사기’ 자료소개 첫 화면. |

보물로 지정된 ‘삼국사기’는 조선시대에 만들어진 3개 판본이 전한다. 525호는 1573년(선조 6년)에 경주에서 찍어낸 목판본이다. 옥산서원에 보관 중이어서 ‘옥산서원본’이라 한다. 722호는 13세기 후반에 찍은 것으로 현전하는 것 중 가장 오래됐다. 723호는 1512년(중종 7년)에 간행됐는데 ‘정덕본’이라고도 한다. 세 판본 모두 표지에는 ‘삼국사’라고 적혀 있다.

‘삼국사’를 ‘삼국사기’로 번역한 이유를 관련 기관에 물었다. 지난해 11월 “사진상의 책 표지가 삼국사인데 삼국사기라고 한 것은 오류가 아니냐”고 국편 한국사DB에 오류신고를 한 이후 여러 차례 질의와 응답을 거쳤다. 국편에서 번역의 근거로 밝힌 것은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 현재 고려 김부식의 원본이 없는 상태에서 표지의 제목은 후대에 붙인 경우가 많으므로 원래의 책 제목이 아닐 수 있다.

둘째, 1478년 출간된 ‘동문선’(東文選)에는 ‘김부식의 진삼국사기표(進三國史記表)’라고 되어 있어, 김부식 스스로 ‘삼국사기’라고 부른 것을 알 수 있다.

셋째, 목차에 ‘삼국사기 제 몇 권’이라고 표현되어 있다.

넷째, 고려사, 세조실록 등 조선 초기의 기록에도 ‘삼국사기’가 보인다.

|

| 문화재청의 ‘보물 525호 삼국사기’ 소개 화면. |

여섯째, 일반학계에서 이견이 없고 교육부 편수자료에도 ‘삼국사기’로 되어 있다.

일곱째, 학문적 편의를 위해 ‘합의한’ 사항으로 이해해 달라. 문제가 된다면 학계에서 논의하여 고쳐야 한다.

답변이 맞는 것인지를 점검해봤다. 우선 고려사나 조선왕조실록(실록)의 표현부터 살펴보자.

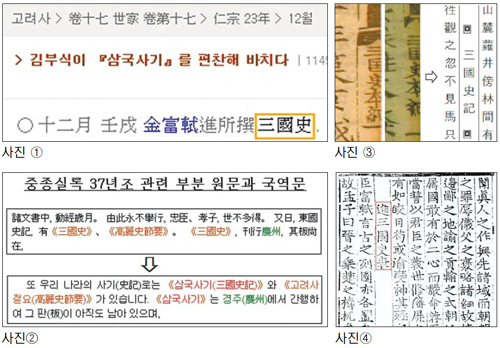

한국사DB의 ‘고려사’ 인종 23년 기사에 “十二月 壬戌 金富軾進所撰三國史”라고 적혀 있다. “12월 임술에 김부식은 ‘삼국사’를 편찬해서 올렸다”는 의미다. 그런데 국역을 하면서는 “12월 임술에 김부식이 ‘삼국사기’를 편찬해서 바쳤다”라고 해놓았다.(사진①) “고려사에 삼국사기라고 되어 있다”는 답변은 허위인 셈이다. 필자가 이를 재차 지적하자 “본 위원회는 어떤 역사적 사실의 오류나 옳고 그름을 판정하는 기능이나 권한이 없다. 이런 문제는 학문적 차원에서 접근해야 더욱 쉽고 합리적으로 해결될 수 있다고 판단된다. 논문을 공신력 있는 학술지 등에 발표해 공론화하는 것이 가장 좋지 않을까. 본 위원회의 입장을 너그러이 양해해 주시기 바란다”라고 발을 빼더니, 결국에는 “(고려사에 삼국사기로 되어 있다는) 첫 답변은 본 위원회의 오류다”라며 잘못을 인정했다.

세조실록을 비롯한 실록도 확인해봤다. 태종실록부터 고종실록까지 ‘삼국사’라는 표현이 57회나 나오는 반면, ‘삼국사기’라는 표현은 세조실록과 성종실록에 4회밖에 나오지 않는다. “세조실록에 삼국사기라는 말이 나온다”는 것이 틀린 건 아니지만, 57회나 나오는 다른 기록은 무시한 셈이다. 다수의 다른 기록을 무시하거나 태워버리고 자기 정당화에 도움이 되는 자료만을 가지고 논리를 전개했다. 중종 37년 기사에서는 ‘三國史’라 표기된 원문을 ‘삼국사기’라고 번역해놓고 왜 원문과 다르게 번역했는지에 대해서는 아무런 설명이 없는 것도 눈에 띈다.(사진②)

판심제가 ‘세로쓰기로 보여주는 서비스일 뿐’이라고 했으나 원문 이미지를 확대하여 확인했더니 이 말도 허위 답변이었다. 한국사DB에 올려져 있는 모든 삼국사기의 판심제는 사진에서 보듯이 ‘三國史本紀一’ 등으로 표기되어 있으나 국편에서 활자체로 만들어놓은 ‘고서보기’에는 ‘삼국사기’라고 되어 있다.(사진③) 이처럼 사실과 다르게 만들어 놓고 ‘세로쓰기 텍스트로만 보여주는 것’이라고 거짓말을 한 것이다. 이 부분에 대해서도 결국 고려사 내용과 함께 사과를 했다.

그뿐만이 아니다. 1394년에 옥산서원본을 발간한 김거두가 쓴 발문이 있다. ‘三國史印本之在?林者…’(삼국사 인본으로 계림에 있던 것)라고 하여 원래의 책 이름이 ‘삼국사’였다는 것을 보여준다. 당연히 이것도 제목 결정에 중요한 자료이므로 고려되어야 하는데 한국사DB에서는 역시 ‘삼국사기’라고 했다.

|

| 김부식이 편찬한 ‘삼국사’는 가장 오래된 역사책이자, 한국 고대사의 정본 역할을 하는 책이다. 세계일보 자료사진 |

김부식이 스스로 ‘삼국사기’라고 했다는 ‘진삼국사기표’라는 표현을 살펴보자. 1478년 간행된 동문선의 44권에는 김부식이 ‘진삼국사기표’(삼국사기를 올리는 글)를 제출했다고 되어 있다. 하지만 조선 초에 김종직이 펴낸 ‘동문수’(東文粹·사진④)와 ‘여한십가문초’(麗韓十家文?)(1921년) 1권 ‘고려문열공문’에는 ‘진삼국사표’(進三國史表·삼국사를 올리는 글)라고 표기돼 있다. 이병도는 동문선을 선택하였고, 북한에서 펴낸 삼국사기에는 출처를 밝히지 않고 ‘진삼국사표’라는 원문을 싣고 ‘삼국사기를 올리는 글’이라고 번역하고 있다. 대부분 학자들도 비슷한 태도를 취한다. 바른 표현이 무엇인지에 대한 의견이 일치하지 않은 상태에서 어떤 설명도 없이 ‘三國史’를 ‘삼국사기’라고 번역하고 있는 것이다.

“학계에 이견이 없다”는 대답은 상당 부분 옳다. 지금까지 이런 문제 제기를 한 것이 문정창 등 극소수 학자뿐이기 때문이다. 그러나 “교과서 편수자료에 있기 때문”이라는 대답은 적절하지 않다. 편수자료는 교육부에서 만든 것이므로 “교육부에서 왜 그렇게 했느냐?”고 묻는 질문에 자기들이 만든 지침을 근거로 답을 하는 건 옳지 않기 때문이다.

“학문적 편의를 위해 합의한 사항으로 이해해 달라”는 말도 틀렸다. 그렇게 하는 것이 행정적 편의가 될지는 몰라도 학문적 엄밀성과는 관계가 없기 때문이다. “문제가 된다면 학계에서 논의하여 고쳐야 한다”는 말도 회피성 답변에 불과하다. 적어도 “조만간 토론회나 연구회를 개최하여 바로잡는 기회를 만들겠다”는 의지를 보여야 한다.

◆“고려사나 실록의 기록은 따르기 어렵다”(?)

문화재청의 답변도 비슷했다.

“표지는 후대에 붙인 것이라 믿을 수 없으므로 일본이나 중국처럼 ‘으뜸정보원’의 순위에 따라 1순위로 권수제(卷首題·본문 앞에 나오는 제목), 2순위로 표제(標題·속표지), 3순위로 표지제(表紙題·겉표지에 있는 제목), 4순위로 이제(裏題·책표지의 뒤쪽에 붙은 제목), 5순위로 판심제를 적용하는데, 권수제가 ‘삼국사기’이므로 ‘삼국사기’라고 표기했다”고 답했다. 실제 권수제는 ‘삼국사기’이고 표지제와 판심제는 ‘삼국사’이며 표제와 이제는 없다. 따라서 이 원칙에 따르면 ‘삼국사기’라 할 수 있다.

그러나 이 원칙은 책만 있고 책 이름이 나오는 다른 기록들이 없을 때 적용할 수 있는 원칙이다. 책의 제목이 기록된 다른 자료들이 있을 경우에는 종합적으로 판단해야 한다. 이와 관련하여 교육부에서는 “고려사나 실록은 모두 조선 초·중엽의 시각이므로 따르기 어렵다”는 답변을 했다.

고려 당대의 기록을 모아 조선 초에 편찬한 고려사와 정확성으로는 따를 사서(史書)가 없다는 실록의 내용을 믿을 수 없다는 말이다. ‘삼국사기’라 이름 붙인 자기들의 행동을 정당화하기 위해 정사 기록까지 믿을 수 없다고 몰아가는 데는 어이가 없다.

◆일제의 한국사 훼손 의도가 담긴 표현, ‘삼국사기’

지금까지 교육부와 문화재청의 답변을 검토했지만, 어떤 답도 표지에 ‘三國史’라고 적혀 있는 것을 ‘삼국사기’라고 해야 할 결정적인 이유는 되지 못함을 보았다. 굳이 ‘삼국사기’를 고집하는 이유가 뭘까. 문정창의 설명이 정곡을 찌른다.

문정창은 ‘광개토대왕훈적비문론’(1977)에서 “일본인 이마니시 류(今西龍)가 본국의 역사는 ‘紀’(기), 제후국이나 속국의 역사를 ‘記’(기)라 했던 중국의 사례에 따라 본국의 역사인 ‘日本書紀’(일본서기·720년)의 ‘紀’에 대한 제후국의 역사책인 것처럼 보이게 하려고 ‘記’를 붙여 ‘三國史記’로 왜곡했다”고 주장했다. 국편과 교육부는 “목차나 실록에도 있으므로 이마니시 류가 처음으로 ‘삼국사기’라 부른 것이 아니어서 문정창의 주장은 타당하지 않다”는 입장이지만 그들이 작업에 참고했다는 자료들을 보면 오히려 문정창의 말이 옳다는 것을 알 수 있다.

한국사DB의 ‘삼국사기’의 ‘자료소개’를 보면 참고한 11개의 도서가 실려 있다. 가장 일찍 나온 것이 1914년 일본 조선연구회의 ‘삼국사기 역’(일본어판)이고, 1940년부터 나온 이병도 역주본 5권, ‘북역 삼국사기’(1959)와 김종권, 이재호, 신호열의 ‘삼국사기’, 마지막으로 1996∼1998에 출판된 한국정신문화연구원의 ‘역주 삼국사기’ 등이다. 일본인과 이병도의 책이 먼저 출판되었기 때문인지는 몰라도 그들의 책이 중요하게 취급되었음을 엿볼 수 있다. 또한 일제가 펴낸 ‘조선사’ 1권 범례에서 “삼국사기 정덕본의 고전간행회영인본을 사료 및 저본으로 활용했다”고 밝혔다. 일본인들은 ‘삼국사기’라고 불렀다는 말이고, 이마니시 류 밑에서 조선사편수회 수사관보 및 촉탁으로 근무했던 이병도가 ‘삼국사기’라고 지칭한 것은 당연했다.

이마니시 류가 없는 것을 만들어내지는 않았지만 다수 기록이 ‘삼국사’인데도 일본서기의 하부 사서인 것처럼 폄하하려는 목적에 따라 소수 자료를 내세워 ‘삼국사기’라고 했을 가능성이 높다. 옳고 그름보다 목적을 따지는 게 일제 사학자들의 수법이다.

◆‘삼국사기’가 아니라 ‘삼국사’여야 한다

지금까지 본 것처럼 ‘삼국사기’가 아니라 ‘삼국사’가 맞다. 지금껏 우리는 잘못된 명칭을 써온 것이다. 더 심각한 문제는 원본의 ‘삼국사’를 ‘삼국사기’라고 번역하면서 아무 설명도 하지 않는 자세다. 관련 기관들은 잘못을 정당화하려고 지엽적인 자료로 억지를 쓰고 있다.

잘못을 바로잡는 작업을 서둘러야 한다. 그리고 사실이 명확해질 때까지는 표지대로 ‘삼국사’라고 번역을 하는 것이 옳다. 정부와 학계는 잘못을 정당화하려고만 하지 말고, 객관적인 확인 절차를 밟아야 한다.

박정학 사단법인 한배달 이사장

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 11월에 역대급 눈폭탄](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500147.jpg

)

![[기자가만난세상] 정우성 논란, 프랑스였다면…](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500177.jpg

)

![[세계와우리] 中의 한국인 비자면제 속내는](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519850.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 곤충의 겨울 생존법](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500102.jpg

)