“전각의 다양한 변주를 현대미술의 허브인 뉴욕에서 본격적으로 선보인다는 점에서 기대가 큽니다.” 물감 대신 전각으로 화폭을 수놓는 그의 작업방식에 대해 미국의 ‘아트 뉴스’ 등에서 이미 깊은 관심을 표명하고 있다.

|

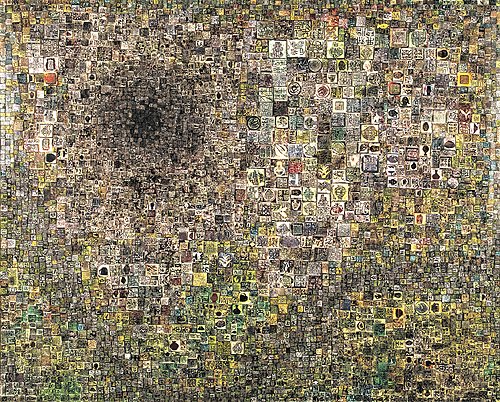

| 전각들의 집적체로 풍경을 만들어 낸 작품. |

“제게 작업이란 저 자신의 모두를 쏟아붓는 용기이자 모험입니다. 가도 가도 미로 같이 끝이 없는 길을 가고 있지요.” 그가 전각을 재료로 쓰게 된 동기는 폐가에서 검은 때가 묻은 목도장들을 주워오면서부터다. 장롱이나 비닐장판 아래 고이고이 간직됐었지만 이제는 주인 잃는 존재의 흔적들로 다가왔다.

|

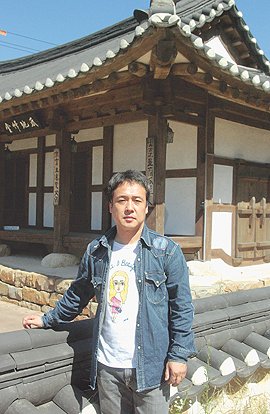

| 추사가 말년을 보낸 과천 과지초당 앞에 선 이관우 작가. 그의 집안이 6대에 걸쳐 과지초당 옆에 터를 잡고 살아 추사는 그에게 낯설지 않은 인물이다. 글씨가 새겨진 전각을 작품 소재로 삼은 것도 우연은 아닌 듯싶다. |

“의미가 사라지는 것이 비워내는 과정이라는 것을 깨닫게 됐습니다. 제거해 나가는 과정 자체가 그 너머의 형상에 이르는 길이지요.” 전문 전각가들은 그의 작업을 보곤 “꿈에서나 해보고 싶었던 것”이라는 반응을 보였다.

한 개인의 분신이자 생명 같았던 전각(도장)들은 이제 화폭의 물감이 된 셈이다. 오리지널한 전각의 세계에서 오히려 자유로운 그였기에 회화적 접근이 가능했던 것이다.

“사실 유구한 유화전통을 가지고 있는 서구 작가들에 비해 페인팅으로 세계인들을 감동시킬 수 없다는 판단도 작용했습니다. 그림이 작가의 유희로 끝나는 것이 아니라면 나만의 것을 찾고 싶었지요.”

이제 그의 이름은 몰라도 작품을 알아주는 이들이 많아졌다. “제게 왜 그림을 그리냐고 묻는 이들이 있습니다. 그럴 땐 ‘심마니가 왜 산삼을 캐려 하느냐’고 되묻지요.” 그는 수많은 전각가들의 전각을 캐스팅해 작품에 이용한다. 프랑스가 심해저에 침몰된 유물선을 인양하지 못하자 잠수부가 들어가 실리콘으로 복사해 전시장에 진열해 놓는 예를 들며 자신의 작업이 그런 것이라 했다. 최근 그의 작품이 위스키 ‘더 글렌리벳 1969 셀러컬렉션’으로 유명한 스코틀랜드 주류회사 사장의 소장품이 돼 화제가 되기도 했다. 숙성된 오래된 위스키의 풍미를 그의 작품에서 기대해 본다.

편완식 선임기자 wansik@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)