심사기준 완화·기간단축등 보완책 절실

독립유공자 후손들은 꿈에도 그리던 고국에서조차 ‘찬밥’ 신세다. 천신만고 끝에 귀국해 국적 회복을 신청해도 정부의 반응은 여전히 싸늘하기만 하다. 그동안 국적 회복 신청을 한 유공자 후손 중에서 아직 귀화 허가를 받지 못한 사람이 절반에 이른다. 우리 정부의 허가를 기다리다 지쳐 되돌아가거나 불법 체류자로 전락한 사람도 부지기수다. 조국 독립을 위해 만주와 연해주를 떠돌던 독립투사처럼 이들의 후손들도 이국땅과 고국에서 기약없이 유랑해야 하는 처지다.

독립유공자 후손들은 꿈에도 그리던 고국에서조차 ‘찬밥’ 신세다. 천신만고 끝에 귀국해 국적 회복을 신청해도 정부의 반응은 여전히 싸늘하기만 하다. 그동안 국적 회복 신청을 한 유공자 후손 중에서 아직 귀화 허가를 받지 못한 사람이 절반에 이른다. 우리 정부의 허가를 기다리다 지쳐 되돌아가거나 불법 체류자로 전락한 사람도 부지기수다. 조국 독립을 위해 만주와 연해주를 떠돌던 독립투사처럼 이들의 후손들도 이국땅과 고국에서 기약없이 유랑해야 하는 처지다.

이에 따라 올해 건국 60주년을 맞아 독립운동에 대한 재조명과 아울러 유공자 후손들의 국적 회복에도 세심한 관심을 기울여야 한다는 목소리가 커지고 있다.

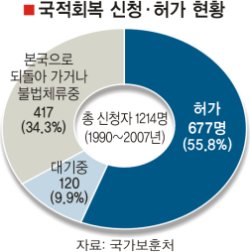

2일 국가보훈처가 국회 정무위 김정훈 의원(한나라당)에게 제출한 ‘독립유공자 영주귀국(국적회복) 심사 현황’ 자료에 따르면 영주귀국 제도가 생겨난 1990년부터 지난해까지 국적 회복을 신청한 1214명 가운데 55.8%인 677명만이 허가를 받은 것으로 나타났다.

또 신청 후 대기 중인 독립유공자 후손은 현재 120명에 이르고 있다. 반면 허가를 받지 못한 사람들은 비자 연장이 되지 않아 대부분 살던 곳으로 되돌아갔거나 일부는 불법 체류자 신세로 전락한 것으로 전해졌다.

더구나 국적 회복 신청자가 전반적으로 늘고 있는 것과는 달리 이에 대한 허가 비율은 갈수록 떨어지고 있는 실정이다. 1990∼99년에는 신청자 201명 중에서 196명이 국적을 취득해 허가 비율이 97.5%에 달했으나 2000년 들어 39.0%로 뚝 떨어진 뒤 매년 30∼40% 수준을 맴돌고 있다.

더구나 국적 회복 신청자가 전반적으로 늘고 있는 것과는 달리 이에 대한 허가 비율은 갈수록 떨어지고 있는 실정이다. 1990∼99년에는 신청자 201명 중에서 196명이 국적을 취득해 허가 비율이 97.5%에 달했으나 2000년 들어 39.0%로 뚝 떨어진 뒤 매년 30∼40% 수준을 맴돌고 있다.

이처럼 허가 비율이 낮아진 것은 우리 정부의 심사 기준 강화와 함께 행정편의주의적 심사 절차가 주된 요인으로 작용한 것으로 보인다. 일례로 신청서가 접수된 뒤 국가보훈처가 후손이 맞다고 법무부에 통보하더라도 당사자가 외국에 머물고 있으면 무조건 귀화 불허 판정이 내려진다.

국적 회복 심사 기간이 너무 긴 것도 큰 문제점으로 지적되고 있다.

귀화 신청에서부터 허가 또는 불허 판정이 날 때까지 통상 10개월∼1년이 걸리지만 후손 확인이 늦어져 3년까지 걸리는 경우도 허다하다. 이 기간 동안 마땅한 거처가 없는 신청자들은 고국에서 셋방살이 등의 궁핍한 생활을 참아내야 한다.

방학진 민족문제연구소 사무국장은 “국적 회복 신청 후 대기하는 기간을 최대한 단축하고 행정편의로 얼룩진 심사 기준을 다시 정비하는 등 보완대책 마련이 절실하다”고 강조했다.

이슈추적팀

issue@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 11월에 역대급 눈폭탄](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500147.jpg

)

![[기자가만난세상] 정우성 논란, 프랑스였다면…](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500177.jpg

)

![[세계와우리] 中의 한국인 비자면제 속내는](http://img.segye.com/content/image/2024/03/21/128/20240321519850.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 곤충의 겨울 생존법](http://img.segye.com/content/image/2024/11/29/128/20241129500102.jpg

)