주민참여 적고 준비 부족 등 곳곳 ‘허점’

마을별 역할 선정·정보 제공 등 선행돼야

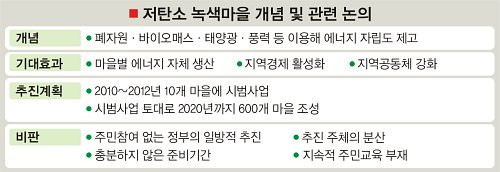

석유, 석탄 등 화석연료 중심의 ‘중앙집중식 에너지 시스템’을 대체할 ‘지역 에너지 시스템’에 관심이 날로 높아지고 있다. 지역 에너지 시스템은 무공해 재생에너지를 기반으로 하고 있어 날로 심각해지는 기후변화 대응책으로 주목받고 있다. 정부는 2020년까지 ‘저탄소 녹색마을’을 600개 만든다는 계획을 마련했다. 하지만 주민 참여 부재, 충분한 사전 준비 부족 등 문제를 드러내고 있다는 지적이다.

6일 환경단체 등에 따르면 제주도 화순리는 마을자산 16억원을 투자해 2008년 4월 ‘번내 태양광발전주식회사’를 만들었다. 생산한 전기는 1㎾당 677원 정도에 판매하는데 10년이면 투자금을 회수하고 이후 고스란히 마을 수익이 될 것으로 기대하고 있다. 강원도 인제의 남전리 주민도 마을 발전기금 7억원 등을 투자해 태양광 발전을 시작했다. 남전리는 전기 판매로 매달 2000만원대 수익을 얻는 것으로 알려졌다. 충남 서천의 산너울 마을은 주택 단열을 강화하고 재생가능에너지 시설을 활용하는 방식으로 상당량의 에너지를 충당하고 있다. 산너울 마을은 재생가능에너지 공급과 필요 설비를 미리 계획해 정부·지자체 지원까지 받아내 성공한 사례로 꼽힌다.

이처럼 지역 에너지 시스템 구축 사례가 확산되면서 정부는 저탄소 녹색마을 조성 사업을 적극 추진하고 있다. 폐자원과 바이오매스를 이용해 마을 단위에서 필요한 에너지를 자체 생산하도록 해 에너지 자립도를 높여 보자는 것이다. 2012년까지 환경부, 행정안전부, 농림수산식품부, 산림청이 각각 시범사업을 실시하고 2020년까지 600개를 만든다는 계획이다. 환경부는 “독일 윈데마을 등 폐자원을 이용해 에너지 자립에 성공한 외국사례가 있다”며 “시범 사업은 우리 특성에 맞는 모델을 개발하는 것이 목적”이라고 밝혔다.

하지만 의욕만 앞서 곳곳에서 허점을 드러내고 있다. 무엇보다 저탄소 녹색마을 조성에 주민 참여가 부족하다. 각 마을에 맞는 에너지 생산방식과 생산 시설의 지속적 관리, 운영 등을 위해선 자발적 주민 참여와 충분한 교육이 필수적이다. 하지만 저탄소 녹색마을 조성사업은 정부 주도의 ‘속도전’ 형태를 띠고 있다고 전문가들은 지적한다.

시범사업을 통해 2년 후 한국형 방식을 찾겠다는 목표부터 섣부르다. 독일의 윈데마을은 자립 방식을 만드는 데에 7년이 걸렸다. 4개 부처가 따로 시범사업을 진행하는 것을 두고서도 말이 많다. 마을 하나를 두고 각각 어떤 역할을 할지를 파악하는 것이 효율적이라는 의견이 제기된다. 녹색연합의 이유진 정책위원은 최근 한 토론회에서 “저탄소 녹색마을을 통해 주민에게 어떤 혜택을 줄지를 고민하는 것이 가장 중요하다”며 “재생에너지 기술과 관련 사업체에 대한 양질의 정보를 제공할 네트워크도 제공해야 한다”고 말했다.

강구열 기자 river910@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘극한직업’ 尹 변호인단](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219500194.jpg

)

![[세계타워] 정치 혼란에도 경제 시계는 돈다](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219500071.jpg

)

![[세계포럼] 尹, 비상계엄 뒤엔 정치군인들 있었다](http://img.segye.com/content/image/2024/02/07/128/20240207519553.jpg

)

![[사이언스프리즘] AI 시대에 청소년의 이공계 진학을 늘리는 해법](http://img.segye.com/content/image/2023/11/01/128/20231101522833.jpg

)