최근 정부와 의료계에서 한국을 ‘임상시험 허브’로 키우자는 목소리가 커지고 있다. 다국적 제약사 임상시험 유치가 침체된 국내 생명공학 산업에 새 활로가 될 수 있으며 환자 치료에도 도움이 된다는 논리에서다. 그러나 임상시험은 본질상 ‘인체’ 실험이다. 생명윤리가 철저히 지켜지지 않으면 국민의 몸이 거대 제약사의 ‘마루타’로 전락될 수 있다. 세계일보는 이런 위험을 알리고 대책을 마련하기 위해 국내 임상시험 실태와 부작용 피해, 윤리 논란 등을 4회에 걸쳐 심층 진단한다.

최근 정부와 의료계에서 한국을 ‘임상시험 허브’로 키우자는 목소리가 커지고 있다. 다국적 제약사 임상시험 유치가 침체된 국내 생명공학 산업에 새 활로가 될 수 있으며 환자 치료에도 도움이 된다는 논리에서다. 그러나 임상시험은 본질상 ‘인체’ 실험이다. 생명윤리가 철저히 지켜지지 않으면 국민의 몸이 거대 제약사의 ‘마루타’로 전락될 수 있다. 세계일보는 이런 위험을 알리고 대책을 마련하기 위해 국내 임상시험 실태와 부작용 피해, 윤리 논란 등을 4회에 걸쳐 심층 진단한다.

최근 국내에서 의약품 임상시험에 참여했다가 피해를 보는 사람이 늘고 있다. 특히 이들 중 상당수는 임상시험에 사용된 약물의 부작용으로 사망하거나 심각한 후유증에 시달리는 것으로 나타나 국내 임상시험 안전관리에 ‘빨간불’이 켜졌다.

12일 세계일보 특별기획취재팀이 단독 입수한 식품의약품안전청의 ‘임상시험 중대이상약물반응 내역 보고서’에 따르면, 국내 임상시험 과정에서 사망한 피험자는 2005년 8명과 2006년 13명에서 올해는 7월 말 현재 16명으로 급증했다. 또 임상시험 도중 병세가 크게 악화되거나 입원 기간을 연장한 피험자도 2005년 27명에서 2006년 75명으로 늘어났으며, 올해(7월 말 기준)는 이미 78명을 넘어선 것으로 나타났다.

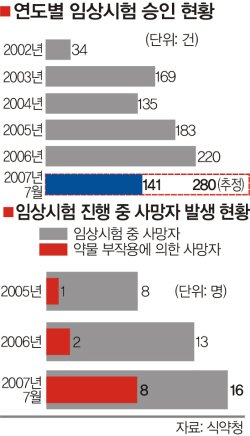

특히 이들 사례 중 상당수는 임상시험 약물의 부작용과 관련 있는 것으로 분석됐다. 식약청에 따르면 2005년 1명에 불과했던 약물 관련 사망은 지난해 2명에 이어 올해는 벌써 8명이나 됐다. 이들 사망 피험자의 주요 증세는 폐렴 환자의 다발성 장기부전, 뇌경색 환자의 뇌출혈, 암 환자의 심근경색, 부정맥 환자의 의식불명 돌연사 등이었다. 임상 약물로 건강이 악화된 피험자도 2005년 9명에서 올해는 이미 48명(5.6배 증가)에 달했다.

전문가들은 최근 국내에서 임상시험이 급증하고 있어 앞으로 이런 피해가 더욱 늘어날 것으로 우려하고 있다. 실제로 식약청의 연도별 임상시험 승인건수는 2002년 34건에 불과했지만 정부의 적극적인 임상시험 활성화 정책과 대형 병원들의 유치 경쟁으로 2004년 135건, 2005 년 183건, 2006년 220건, 올해는 7월 말 현재 141건 등으로 매년 20% 이상 급증하는 추세다.

식약청 임상관리팀 주광수 팀장은 “임상시험이 증가함에 따라 부작용 보고 건수도 자연스레 증가하는 추세”라며 “임상시험은 부작용 등의 위험이 따르는 만큼 피험자는 참여 전에 반드시 의료진으로부터 부작용과 보상 등에 대한 충분한 설명을 듣고 동의 절차를 밟아야 한다”고 말했다.

건강사회네트워크 김준현 사무국장은 “선진국에서는 임상시험 피해가 발생하면 바로 언론에 보도돼 위험성이 알려지고 대책이 공론화되는 데 반해 우리는 식약청이나 의료계가 피해사실을 제대로 알리지 않고 있다”며 “세계일보에 의해 임상시험 피해가 늘고 있는 것이 드러난 만큼 정부와 의료계, 시민사회가 적절한 감시와 안전 대책을 강구해야 한다”고 말했다.

특별기획취재팀=김동진·우한울·박은주·백소용 기자 special@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 부산이 소멸 위기라니…](http://img.segye.com/content/image/2024/11/05/128/20241105500355.jpg

)

![[박희준칼럼] 혼돈의 정치, 사법부가 중심 잡아야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/19/128/20240219517565.jpg

)

![[기자가만난세상] 北·中 접경지 통일 염원은 여전](http://img.segye.com/content/image/2024/11/04/128/20241104513061.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 단풍과 단청](http://img.segye.com/content/image/2023/11/27/128/20231127516986.jpg

)