객관적 기준이 따로 없기 때문에 각 개인의 주관적 평가에 의존할 수밖에 없는 ‘삶의 질’을 측정하는 것은 쉬운 일이 아니다. 이 때문에 국내총생산(GDP) 등이 삶의 질을 평가하는 척도로 쓰여왔다. 하지만 이 같은 경제규모 중심의 삶의 질 평가는 각 개인이 체감하는 삶의 질을 구체적으로 담아내지 못한다는 한계를 지니고 있다.

객관적 기준이 따로 없기 때문에 각 개인의 주관적 평가에 의존할 수밖에 없는 ‘삶의 질’을 측정하는 것은 쉬운 일이 아니다. 이 때문에 국내총생산(GDP) 등이 삶의 질을 평가하는 척도로 쓰여왔다. 하지만 이 같은 경제규모 중심의 삶의 질 평가는 각 개인이 체감하는 삶의 질을 구체적으로 담아내지 못한다는 한계를 지니고 있다.

경제협력개발기구(OECD)는 ‘삶의 질 지수(Better Life Index·BLI)’를 10여년의 연구 끝에 2011년부터 발표하고 있다. 이 지수는 2001년 노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미 컬럼비아대 교수를 의장으로 2008년 설립된 ‘경제성과 및 사회적 진보 측정위원회’가 내놓은 제안을 골자로 하고 있다. 세부적으로는 ‘물질적 삶의 조건’과 ‘삶의 질’의 2개 영역으로 나뉘어 측정된다. 수치화된 지표와 함께 설문을 기반으로 한 주관적 지표를 함께 포함하고 있는 게 특징이다. 기초 생활수준이 어느 정도 충족되면 행복은 소득보다 개인이 속한 공동체의 상황, 정신·육체적 건강, 가치관에 더 큰 영향을 받는다는 판단에서다.

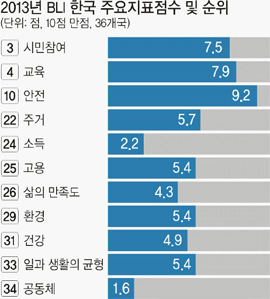

이에 따라 각국의 경제지표는 물론 여론조사를 통해 주거환경, 소득, 삶의 만족도, 일과 삶의 균형 등 11개 평가 항목의 점수를 매긴다. 조사대상은 OECD 34개 회원국과 브라질, 러시아가 포함됐으며 각 항목은 10점 만점을 기준으로 했다. 우리나라의 경우 올해 조사에서 안전(9.2)과 시민참여(7.5), 교육(7.9) 같은 영역에서는 높은 수준을 보였다. 하지만 주거(5.7)와 고용(5.4), 소득(2.2)에서는 중하위권에, 환경(5.4), 일과 생활의 균형(5.4), 건강(4.9), 삶의 만족도(4.3) 등에서는 하위권에 머물렀다. 특히 일과 생활의 균형 지수도 33위에 불과했다.

BLI는 완성된 것이 아닌 계속해서 논의를 통해 개발해 가는 과정 중인 지표로, 2011년 11개 항목 22개 지표에서 2012년에는 24개 지표로 확대되는 등 지속적으로 내용이 보강 중이다. 향후 기존의 ‘물질적 삶의 조건’ 및 ‘삶의 질 수준’과 함께 사회 자체가 자연적, 경제적, 인간적, 사회적 자본의 구축에 기여하고 현재의 삶의 수준을 발전시키는 선순환 구조가 유지되고 있는지를 측정하는 ‘지속가능성’을 지표에 포함하기 위한 연구도 지속되고 있다.

서필웅 기자 seoseo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)