상당수가 중·고교생인 것 같고, 응답에 나선 일부 네티즌은 그보다는 나이도 많고 학력도 높아 보인다. 그런데 옳은 답, 적절한 해설을 만나기 어려웠다. 그런 잘못된 풀이나 어정쩡한 대답에 질문자들은 “고맙다”, “도움이 됐다” 등 댓글을 달았다. 이런 ‘지식’은 오늘도 꾸준히 퍼져나가고 있으리라.

‘月人千江之曲’이란 잘못된 한자까지 달아 해설에 나선 이도 있다. 어떤 응답은 ‘월인’을 ‘달그림자’라고 했다. 또 월, 즉 달은 해처럼 옛날 임금을 나타내던 말인데, 그의 권력이 하늘과 땅에 퍼지는 것이라고 나름 ‘학설’을 폈다. ‘천강’의 천을 하늘[천(天)]로, 강(江)을 땅으로 본 센스는 ‘짱’이지만, 어쩌랴 옳은 의미가 아닌 것을.

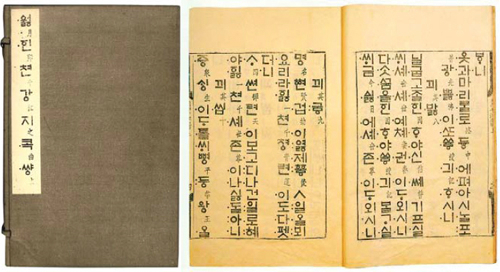

|

| 세종이 직접 지은 월인천강지곡. 보물 제398호로 지정돼 있다. 용비어천가와 같이 훈민정음(한글)은 큰 글씨, 한자는 작은 글씨로 각각 씀으로써 한글과 한자의 혼용을 제안했다. 문화재청 제공 |

이 시(詩)의 ‘작가’인 세종대왕은 달빛을 떠올리며 ‘부처님의 자비’를 염두(念頭)에 두었을 것이다. ‘월인천강’은 본디 부처의 가르침이 모든 사람의 마음에 깃드는 것을 표현한 말, 또는 이미지이기도 하다. 천강(千江)은 뭇 사람, 즉 중생(衆生)의 모습이겠다.

인(印) 글자가 낯설었겠다. 그런데 의외로 쉬운 글자다. ‘인상(印象) 좋다’ 할 때의 그 글자, 서양미술사의 인상파(印象派)에도 들어있는 글자다. 도장(圖章)을 뜻하는 명사이면서 ‘도장 찍다’는 동사이기도 하다. ‘달빛을 비추다’라는 뜻을 드러내기 위한 매우 세련된 은유(隱喩)다. 부처님이 손으로 부드럽게 삼라만상(森羅萬象)을, 중생을 어루만지는 장면인 것이다.

|

| 수양대군(훗날의 세조)이 아버지 세종의 명을 받들어 지은 석보상절. 보물 제523호로 지정돼 있다. 수양대군의 어머니 소헌왕후의 명복을 비는 내용이 담겨 있다. 문화재청 제공 |

앞으로 훈민정음(訓民正音), 세종대왕 등의 과정을 가르치는 선생님들은, 용비어천가(龍飛御天歌)와 함께 꼭 만나게 되는 제목인 이 ‘월인천강지곡’의 이름을 글자의 뜻까지 또록또록 설명해주시길 기대한다. ‘비유’니 ‘불교’니 하는 용어가 없더라도, 그 아름다운 풍경만으로도 제자들은 충분히 기꺼워할 터이다.

부모은중경(父母恩重經), 회심곡(回心曲) 등 부처의 공덕을 빌려 효도하라거나 ‘착한 일 하며 살자’는 뜻을 전하는 불교의 찬송가들은 우리 삶에 큰 영향을 끼쳤다.

월인천강지곡 또한 세종 또는 세종과 그의 훈민정음 팀이 함께 지은 것으로 알려진 찬불가(讚佛歌)다. 부처의 자비로운 삶을 그렸다.

|

| 새 문자 훈민정음을 짓고 성군(聖君) 세종은 얼마나 흡족하셨을까? 그때까지 전적으로 쓰던 한자를 잘 부려 (훈민정음과) 함께 잘 쓰도록 하는 활용의 사례를 몸소 제시하셨음을 새롭게 주목한다. 세계일보 자료사진 |

‘훈민정음을 소개하고자’ 지은 월인천강지곡·용비어천가·석보상절 등과 조선시대에 간행된 불교·유교 경전의 언해, 두보(杜甫)의 시를 푼 두시언해 등의 표기 형태를 주목할 필요가 있다. 그 글들은 훈민정음과 한자를 함께 쓰거나 한자에 훈민정음으로 한자음을 다는 국한자(國漢字)혼용(混用)이나 병용(竝用)의 형태다. ‘언해(諺解)’는 우리말로 풀었다는 말이다.

국어학자 김창진 교수(초당대)는 “한글로 개칭된 훈민정음의 가장 적절한 활용법을 지은이인 세종이 몸소 엄정하게 제시한 것으로 봐야 한다”고 주장한다. 한자는 전혀 쓰지 말자는 ‘한글전용’의 여러 적폐(積弊)를 지적하는 학자 등 전문가들의 일치된 견해이기도 하다.

강상헌 언론인·우리글진흥원장 ceo@citinature.com

■ 사족(蛇足)

어쩌다 우리는 숫자를 이르는 순수한 우리말을 거의 다 잊거나 잃게 됐을까? 원래 없었을까? 1에서 10, 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 말고는 (공식적으로 인정되는) 숫자 또는 숫자 단위의 토박이말이 없거나 ‘실종(失踪)’ 상태다.

‘새 즈믄 해’ 맞는다고 2000년 즈음에 난리였다. ‘새 천년’의 의미도 그렇지만, 덩달아 1000을 뜻하는 ‘즈믄’이라는 말을 ‘발견’한 것도 관심의 표적이었다. 옛말 찾아 띄운 ‘센스쟁이’ 이어령씨의 영향력이 큰 역할을 했다. 그런데, 거기까지였다. 지금, ‘즈믄’은 없다.

‘모든 세상’의 뜻으로 쓰는 ‘온 세상’이나 ‘여러 가지’를 말하는 ‘온갖’의 ‘온’이 100의 뜻이라고, 말밑(어원) 풀이가 무성하다. 그런데, 정작 우리 국립국어원의 표준국어대사전에는 ‘온’은 ‘백(百)의 옛말’이란 앙상한 풀이만 있을 뿐이다. ‘즈믄’=‘천(千)의 옛말’과 한가지다.

‘거믄’ 또는 ‘골’이 1만의 뜻이라는 ‘설’이 인터넷 공간이나 몇몇 어원 관련 서적에 올라 있다. ‘골백번’이란 말에 쓰인다는 예시(例示)도 무시할 수만은 없을 것 같다. 억(億)이 ‘잘’이고, 조(兆)가 ‘울’이라는 ‘설’도 있다. 우리 국어사전은 내내 침묵한다.

그 ‘설’의 정체가 무엇인지, 다만 ‘썰’인지, 궁금하지도 않을까? 이는 엄연히 국립 언어기구의 역할이기도 할 것이다. 숫자의 순 우리말 찾는 일보다 ‘자장면이냐, 아니면 짜장면이냐’의 논쟁이 더 중요할까?

어쩌다 우리는 숫자를 이르는 순수한 우리말을 거의 다 잊거나 잃게 됐을까? 원래 없었을까? 1에서 10, 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 말고는 (공식적으로 인정되는) 숫자 또는 숫자 단위의 토박이말이 없거나 ‘실종(失踪)’ 상태다.

‘새 즈믄 해’ 맞는다고 2000년 즈음에 난리였다. ‘새 천년’의 의미도 그렇지만, 덩달아 1000을 뜻하는 ‘즈믄’이라는 말을 ‘발견’한 것도 관심의 표적이었다. 옛말 찾아 띄운 ‘센스쟁이’ 이어령씨의 영향력이 큰 역할을 했다. 그런데, 거기까지였다. 지금, ‘즈믄’은 없다.

‘모든 세상’의 뜻으로 쓰는 ‘온 세상’이나 ‘여러 가지’를 말하는 ‘온갖’의 ‘온’이 100의 뜻이라고, 말밑(어원) 풀이가 무성하다. 그런데, 정작 우리 국립국어원의 표준국어대사전에는 ‘온’은 ‘백(百)의 옛말’이란 앙상한 풀이만 있을 뿐이다. ‘즈믄’=‘천(千)의 옛말’과 한가지다.

‘거믄’ 또는 ‘골’이 1만의 뜻이라는 ‘설’이 인터넷 공간이나 몇몇 어원 관련 서적에 올라 있다. ‘골백번’이란 말에 쓰인다는 예시(例示)도 무시할 수만은 없을 것 같다. 억(億)이 ‘잘’이고, 조(兆)가 ‘울’이라는 ‘설’도 있다. 우리 국어사전은 내내 침묵한다.

그 ‘설’의 정체가 무엇인지, 다만 ‘썰’인지, 궁금하지도 않을까? 이는 엄연히 국립 언어기구의 역할이기도 할 것이다. 숫자의 순 우리말 찾는 일보다 ‘자장면이냐, 아니면 짜장면이냐’의 논쟁이 더 중요할까?

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 법조인 과잉 국회 폐해](http://img.segye.com/content/image/2025/03/16/128/20250316510272.jpg

)

![[특파원리포트] 美 반도체법은 기술패권 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/01/12/128/20250112515508.jpg

)

![[구정우칼럼] 노인연령 상향 성공하려면](http://img.segye.com/content/image/2024/09/23/128/20240923504094.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 대화의 차례](http://img.segye.com/content/image/2025/03/16/128/20250316510251.jpg

)