#1. 취업준비생 박모(29)씨는 이번 달에도 지방에 계신 부모님께 연락을 드려 25만원을 받았다. 박씨는 "워낙 자기소개서를 많이 쓰는 데다 언제가 인적성시험일지 면접일지 모른다"며 "준비해야 하는 시간도 있고 마음도 불안해 아르바이트를 할 수가 없다"고 하소연했다. 이어 "부모님의 노후자금을 빌려 쓰는 느낌"이라면서 "'언젠가 갚아야지, 언제 갚을 수 있을까'하는 마음도 든다"고 덧붙였다.

#2. 직장인 김모(26·여)씨는 올해 패션업체를 그만두고 취업전선에 다시 뛰어들었다. 입사한 지 2년 만이다. 지금은 여행사와 소비재 회사 등에 대졸 신입으로 지원하고 있다. 회사의 처우가 만족스럽지 못했고 해 보고 싶었던 브랜드매니저 직군에 대한 욕심이 컸다. 김씨는 “‘잘 다니고 있던 회사를 왜 그만두느냐’는 부모님과 다툼이 있어 독립까지 하게 됐다”며 “퇴직금 400만원으로 생활비와 토익 응시료 등을 충당하고 있다”고 털어났다.

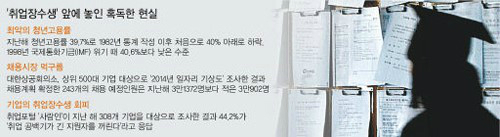

이른바 ‘취업 장수생’과 한 차례 취업을 했다가 다시 채용 시장에 돌아온 소위 ‘취업 재수생’들이 늘고 있다. 관련업계에 따르면 취업 재수생 규모는 약 47만5271명으로 나타났다. 대학 4학년생 등 새로 채용 시장에 들어오는 취업준비생(48만4729명)과 거의 비슷한 수치다.

◆ 대기업 신규 채용 ↓…취업 장수생·재수생 ↑

반면 신입 채용 인원은 줄어들었다. 이 때문에 주요 기업의 입사 경쟁률은 치솟고 있다. 실제 올 상반기 D사 신입 공채에는 76명이 채용됐다. 그 중 31명이 이미 졸업을 한 ‘재수생’이다. 경쟁률 34대 1이 실제로 대졸예정자들에게는 70 대 1 이상으로 다가오는 이유다.

상황이 이렇다 보니 대학 도서관에는 취업 재수나 삼수에 돌입한 졸업생들의 모습이 자주 눈에 띈다. 한 대학교 도서관에서 만난 윤모(24)씨는 “열람실 한 층에 60명 정도가 공부를 했는데, 그중 5명 가량은 졸업생 같았다”며 “다들 토익 책이나 적성검사 책을 쌓아 두고 취업 준비를 하고 있다”고 밝혔다.

한 취업포털이 최근 조사한 결과 기업 451곳 중 74.7%가 취업 재수생을 선호한다고 밝혔다. 취업 재수생들은 소위 ‘경력 같은 신입’으로 어필할 수 있는 셈이다. 이유로는 ‘바로 실무 투입 가능’ ‘노련한 직장생활’ ‘교육시간 및 비용 절감’ 등이 꼽혔다.

하지만 취업 재수생들이 무조건 유리한 것만은 아니다. 짧은 사회경험이지만 “머리가 굳어 버린다”는 이야기가 나오고 있기 때문. 작년 이 맘 때 재취업에 성공한 백모(31)씨는 “학생 때 토익이 980점이었는데, 취업 재수 때는 815점이라 면접 때 이를 만회하느라 애를 먹었다”고 전했다.

전문가들은 “산업구조가 변화함에 따라 인문계 전공자들의 주요 취업 루트였던 대기업 대졸 공채도 결국 사라질 수밖에 없을 것”이라며 “중소기업에서부터 길을 찾는 게 오히려 현명할 수 있다”고 조언했다.

◆ 중소기업부터 시작하는 게 현명할 수도 있어

“아는 선배가 대기업 인사 담당자인데 토익 900점 밑으로는 안뽑는대요. 그리고 올해 F사 서류 합격자를 많이 뽑았대요. 대신 인적성시험이 어려울 거라네요.” 이는 취업준비생들이 취업 정보를 구하는 온라인 커뮤니티마다 쏟아지는 게시글이다. 주요 대기업이나 공기업들이 필기시험을 한날 한시에 치르는 경우가 많아 이런 '취업 족보'를 가장한 허위 정보로 게시판에 속칭 ‘도배’가 되는 경우를 종종 볼 수 있다.

일부는 채용인원 정보를 허위로 흘리거나 근거도 없는 채용자격을 게재한다. 시험 당일까지 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 시험장에 응시자가 많다며 허위 정보를 올리기도 한다. 심지어 인사 담당자를 사칭해 유언비어 수준의 글을 올리는 일도 있다.

취업준비생 이모(29)씨는 "실제 시험장을 찾는 경쟁자를 한 명이라도 줄여보기 위한 '견제글'이 대부분"이라며 "서류상 중복 합격한 취업준비생들이 어느 기업의 시험장으로 향하는지가 실제 당락에도 영향을 미치기 때문에 이런 거짓 정보를 흘리는 것 같다"고 말했다.

뿐만 아니라 필기 시험이 끝난 후에도 각자 참가한 시험장의 결시율을 체크하는 등 향후 면접 경쟁률을 조금이라도 낮추기 위해 혈안이다. “C기관은 영어 면접을 심하게 본다더라”, “PT를 잘하지 못하면 다른 곳 가는 게 낫다더라” 등 온갖 소문이 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다. 특정 기업 시험을 보지 말라는 '읍소형'도 취업 게시판에 오른다.

◆ 서류 합격자, 최종합격 인원의 수십 배수로 뽑는 이유

한 대기업 인사팀 관계자는 "필기 시험을 동시에 치르지 않으면 최종 합격을 중복으로 하게 되는 경우가 많아서 회사 입장에서도 부담스러운 부분이 있다"며 "서류 합격자 수를 최종 합격 인원의 수십 배수로 뽑는 것도 그 때문"이라고 설명했다.

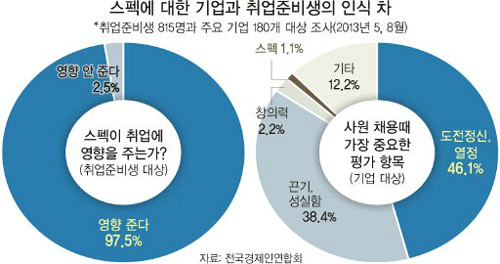

서류전형→인적성시험→1차면접→PT면접→집단토론→임원면접→합숙평가 등 이런 복잡하고 다양한 채용 방식이 최적의 인재를 뽑고, 해당 기업의 생산성을 높이는 데 기여하는지는 의문이라는 지적도 나왔다. 채용 시스템의 변화가 각 회사 생산성 향상에 얼마나 도움을 줬는지에 대한 연구 결과는 명확하게 나온 것이 없다. 그러나 몇몇 조사를 보면 그 결과를 짐작할 만하다.

한 취업포털이 최근 311개 기업을 대상으로 조사한 결과에 따르면 신입사원 중 1년 이내 조기 퇴사한 사람이 있다는 기업은 77.2%에 달했다. 한 경제단체의 최근 조사 결과로는 전국 405개 기업이 2014년 채용한 신입사원의 퇴사율은 25.2%에 달했다. 이는 2012년 조사 23.6%에 비해 1.6% 상승한 결과다.

◆ "이 직원을 잘 뽑은 것인지는, 사실 저희도 운에 맡기는 수 밖에 없어요"

즉, 취업 준비생 한 명이 지는 부담이 큰데, 채용 과정이 길고 복잡하기 때문에 탈락한 사람의 상처 또한 크다는 얘기다. 업계 관계자는 “한국의 인턴제도는 대부분 정규직 전환을 조건으로 걸고 있는데, 여기서 탈락하면 기회비용이 너무 크다”며 “그 시즌 다른 기업 공채에 지원하는 건 시간상으로 불가능하고, 경제적·정신적 측면에서도 많은 상처를 받는다”고 전했다.

그렇다면 현실적인 대안은 무엇이 있을까. 전문가들은 “외국계 기업의 채용 방식이 이에 대한 대안이 될 만하다”고 말한다. 실제 외국계 G사는 공채 시스템이 없다. 필요한 인재가 생길 때마다 수시로 채용 공지를 올리는데, 채용 과정도 언뜻 보기에 매우 단순하다. 영문 이력서가 접수되면 인터뷰를 거친다. 인터뷰는 3~4차례 이뤄지는데, 모두 1대1 면접이다. 면접자는 인터뷰 기록을 서술형으로 남겨야 한다. 인터뷰가 끝나면 지원자에 대한 20~30쪽짜리 리포트가 완성돼야 하기 때문이다. 이 리포트를 인사담당자나 관리자들이 수 차례 검토해 채용을 확정한다. 지원자는 ‘면접 스킬’을 익힐 필요가 없다. 평소에 쌓아둔 자신의 경력과 능력을 어떻게 설명할지 고민하면 된다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 타이거맘 교육의 재조명](http://img.segye.com/content/image/2025/01/02/128/20250102521634.jpg

)

![[기자가만난세상] 밀려난 의료 이슈에 불안한 현장](http://img.segye.com/content/image/2024/08/07/128/20240807524904.jpg

)

![[삶과문화] 삼일마다 다시 작심하기로 했다](http://img.segye.com/content/image/2023/02/17/128/20230217514378.jpg

)

![[노광우의시네마트랩] ‘오징어 게임 2’ 그리고 ‘설국열차’](http://img.segye.com/content/image/2025/01/02/128/20250102521262.jpg

)