|

| KBS가 지난 14일 방송을 시작한 대하드라마 ‘징비록’은 류성룡(김상중 분)을 주인공으로 내세워 임진왜란을 전후한 조선 역사를 새롭게 재조명한다. KBS 제공 |

이순신 장군의 ‘스테디셀러’인 난중일기가 임진년(1592년) 시작된 한·중·일 3국의 장중한 7년 국제전쟁의 진면목을 보는 데 방해가 되기도 한다는 역설(逆說)도 있다. 그 기록이 워낙 ‘큰 구름’인지라 임진왜란이라는 주제 전부를 휘덮어 버린다는 얘기다.

난중일기의 완벽성(完璧性)도 그런 주장의 한 이유다. 작가 김훈의 ‘칼의 노래’보다 무뚝뚝한 어조로 충무공은 ‘목 베었다’ ‘갔다’ ‘묵었다’ ‘술 취했다’ ‘활 쏘았다’ ‘통곡했다’ ‘곤장쳤다’고 미주알고주알 적었다. 원균이나 배설을 책망하는 심사도 역시 메마른 문체로 적혔다.

|

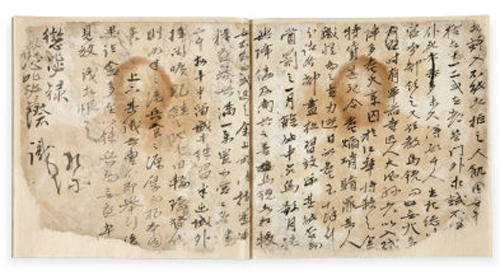

| 서애 류성룡의 저서 ‘징비록’(懲毖錄)은 현재 경북 안동 한국국학진흥원이 소장하고 있다. 1969년 국보 제132호로 지정됐다. 문화재청 제공 |

워낙 그 글만을 톺아 전쟁을 풀다 보니 ‘이순신의 인간됨’을 바로 읽는 데 지장이 있다는 걱정도 있다. 섣부른 ‘이순신 성역화’의 역효과도 비슷한 맥락이겠다. 장군의 이미지를 정치적으로 이용하려 했던 과거 정권의 얕은 꾀도, ‘충무공 경영학’ 따위 묻어가기 마케팅도 경계해야 할 터. 충무공 곁의 장수와 졸병, 의병, 승병, 민초(民草)들도 국제정세와 함께 읽어야 한다.

전라남도가 작가 정찬주씨와 함께 기획하여 도청 홈페이지에 연재 중인 소설 ‘이순신의 7년’이나, 조원래 교수(순천대·역사학) 등과 벌이는 ‘임진왜란과 남도, 충무공 바로보기’ 학술모임은 그래서 주목할 대목이다. ‘그 가려진 부분 역사를 바로 세워 우리나라 문화의 얼개를 더 탄탄하게 엮고자 하는 것’이라고 노래영 도청 문화예술과장은 이 사업의 기획 의도를 설명한다.

‘징비록’을 펴낸 출판사에 “저자 류성룡씨 전화번호를 가르쳐 달라”는 전화가 왔다는 얘기를 건네 들었다. 실소(失笑)만으로 지나치기에는 좀 아쉬웠다. “삼국지의 ‘장비’를 잘못 쓴 것 아니냐”는 얘기도 있었다는데 이는 한갓 우스개겠지? 그러나 ‘학습부담 줄여준다’며 우리 역사를 배우지 않아도 (어른이) 될 수 있도록 한 우리 교육이 더 황당한 우스개 아닌지.

|

| 류성룡이란 ‘스폰서’가 없었으면 이 장면은 없었으리. 회오리 바다 울돌목에서 이순신 장군은 작은 배 돛대에 목숨 걸고 왜적들의 목을 베었다. 사진은 2014년 명량대축제에서 해상전투를 재현한 모습이다. 전라남도 제공 |

두 사람은 숙명적이다. 어릴 적 친구였고, 끝까지 서애는 여해(汝諧·충무공의 자(字))의 커다란 스폰서였다. 서애 없는 여해, 여해 없는 임진왜란은 상상하기 어렵다. 류성룡은 임진왜란 때의 총지휘자(도체찰사)였다. 그 기록이 징비록이다. 시경(詩經) 소비편(小毖篇)의 ‘미리 징계하여 후환을 경계한다’(豫其懲而毖役患·예기징이비역환)는 구절의 키워드를 이어붙인 것이다.

서애의 스승 퇴계 이황은 ‘하늘이 내린 인재’라고, 이항복은 “어떤 한 가지 좋은 점만을 꼬집어 말할 수 없다”고, 이원익은 “속이려 해도 속일 수가 없다”고 각각 그를 칭찬해 마지않았다. (신정일 저서 ‘새로 쓰는 택리지’ 중에서) 대단한 재상(宰相)이었다. 우리 시대에는 이런 거목이 왜 없지?

서문에서 그는 “난중의 일을 생각하면 황송함과 부끄러움에 몸 둘 곳을 몰랐다. … 장계(狀啓·지방 파견 관원이 왕에게 올리는 글) 소차(疏箚·임금에게 올리는 상소와 간단한 보고서인 차자(箚子)) 문이(文移·관청 사이의 공문) 및 잡록(雜錄)을 엮었다”고 집필 동기와 구성을 설명했다.

그 무렵 이항복이 전쟁 직후 망가진 국토와 백성의 참상을 살피고 1600년 임금에게 쓴 글을 보면 징비록의 통곡이 또 가슴 저민다. 이항복은 ‘오성과 한음’ 얘기로 친숙한 이름이다.

“남도 백성들은 봉도(鋒刀·칼)에 죽고 기근(饑饉·굶주림)에 죽었으며, 나머지도 죽은 이들의 유고(遺孤·고아)들로 먹을 것도 없이 아직 가쁜 숨도 가누지 못했고 … 발을 땅에 붙이지 못하고 물에 떠다니는 허수아비처럼 ….”

징비록은 난중일기의 뒷 페이지와도 같은 ‘서울정치’나 명나라 등과의 ‘외교’도 보여준다. 몽진(蒙塵·임금의 피난)이나 왜적의 학살의 비참함을 보고 가슴을 치는 원통한 최루성(催淚性) 장면들도 있다. 선조의 심통과 어깃장으로 위태로운 상황에 놓인 충무공에 대한 안타까운 심리도 이 책 또는 드라마의 ‘관전 포인트’. 전사한 ‘친구’ 충무공을 그는 이렇게 기렸다.

“말과 웃음이 적고 단아한 용모에 마음 닦고 몸가짐 삼가는 선비 같았으며 담력과 용기가 있어 자신을 돌보지 않고 나라 위해 목숨을 바쳤으니, 이는 평소 이런 바탕을 쌓아온 때문이었다. … 재주 있었으되 운수 없어서 백 가지 경륜 중 한 가지도 펴지 못했다. 애석하도다.”

강상헌 언론인·우리글진흥원 원장 kangshbada@naver.com

|

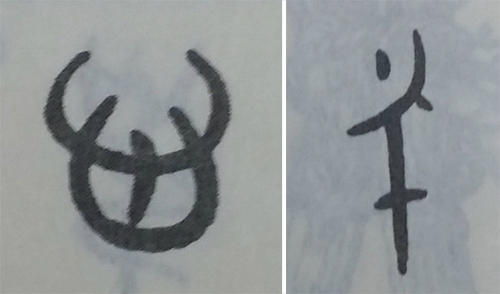

| 마음 심(心)의 옛 글자(왼쪽)와 반드시 필(必)의 옛 글자. 이락의 저서 ‘한자정해’ 삽화에서 인용했다. |

징비(懲毖) 각 글자의 아래, ‘발’이라 부르는 부속품 心과 必은 어떤 사이인가? 모양이 비슷하여 ‘친척 글자’로 오해하는 경우가 많다. 心에 삐침 부호[삐침 별(丿)자]를 그으면 必이 되는 모양새를 말한다. 그러나 이 글자들은 서로 관계가 없다. 첫 글자인 갑골문을 보자.

마음 心은 심장(heart)을 그린 것이다. 그 그림이 3000년 닳고 닳아 간략해진 디자인이 心인 것이다. 마음, 뜻, 의지, 생각, 가슴, 핵심, 고갱이, 알맹이 등의 중요한 뜻으로 쓰인다.

반드시 必의 정체는 안갯속이다. 여덟 팔(八·나눈다)과 주살 익(弋·줄 매단 화살)이 뜻으로 합친 회의(會意)문자, 또는 소리와 뜻으로 만난 형성문자라고 한다. 갑골문의 손잡이 달린, 국자 같은 물 푸는 기구의 그림이 어원이어서 상형문자라고도 한다. 어쨌든 心과는 다르다.

그러나 必자는 心부수 소속 글자다. 모양이 비슷하니 心부에 넣자고 정한(약속한) 것이다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)