|

| 일제강점기 강제징용된 한국인 근로자들의 모습. 세계일보 자료사진. |

◆한·일기본조약식 각자 해석… 분란 잉태

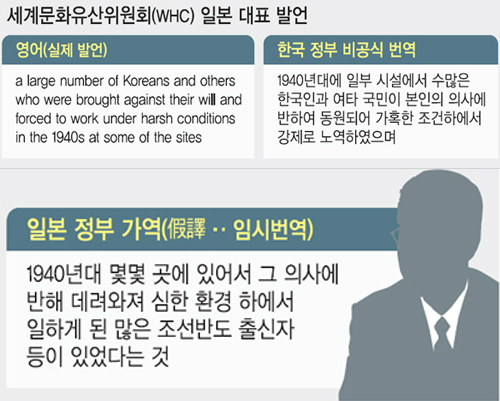

갈등의 쟁점은 5일 세계문화유산위원회(WHC) 회의에서 일본 정부 대표가 영어로 발언한 ‘forced to work’를 어떻게 해석하느냐다. 윤병세 외교부 장관 등 우리 측은 강제노동을 의미하는 ‘강제노역’이라고 표현하고 있다. 반면 기시다 후미오(岸田文雄) 외무상, 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관 등 일본 측은 강제노동이 아니라는 점을 강조하며 가역(假譯·임시번역)을 통해서도 ‘일하게 된’이라고 단순 피동형으로 표현하고 있다.

|

| 아베 신조 일본 총리 |

일본이 강제 노동이라는 표현을 극구 꺼리는 것은 결국 대일 청구권 문제 탓이다. 이규호 중앙대 법학전문대학원 교수는 “일본 정부가 국제회의에서 강제노동을 인정하면 자백을 한 것이나 마찬가지여서 국내에서 진행 중인 (대일 청구권) 소송에도 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.

그런데 우리 정부는 일본 정부 대표의 ‘forced to work’를 ‘강제노역’으로 해석하면서도 애써 민간에서 진행 중인 대일(對日)청구권 소송과는 무관하다고 설명하고 있다. “법적 구속력이 있는 (국제)기관에서 결정된 문제이면 모르나 유네스코는 문화유산을 다루는 곳이어서 배상문제, 청구권 문제와는 별개”(정부 고위 당국자)라는 것이다.

정부의 이런 입장은 한·일 교섭의 결과로 보인다. 일본 아사히(朝日)신문은 “당초 한국 측(이 제시한) 발언안(案)에는 강제노동이 있었으나, 손해 배상소송 등 징용자 문제에 악영향을 줄 우려가 있어 일본 측이 반발해 조정한 결과, 한국 측이 발언을 수정해 쌍방의 입장을 지키는 표현이 사용됐다”고 전했다. 기시다 외무상도 세계문화유산 등재 후 ‘forced to work’가 강제노역이 아님을 강조하며 “한·일 간 청구권 문제는 완전히 그리고 최종적으로 해결됐다는 입장에 변함이 없으며, 한국 정부는 이번 발언을 일·한 간 청구권의 맥락에서 이용할 의도는 없는 것으로 이해하고 있다”고 말했다. 이번 사태는 관계개선을 모색하는 양국의 앞날에도 부정적 영향을 줄 전망이다. 성공회대 양기호 교수(일어일본학과)는 “일본의 입장이 더욱더 노골적으로 드러났다는 것이 확인됐다”며 “한국 정부가 일본군위안부 피해 문제 등을 협상하기가 쉽지 않음을 다시 실감했을 것”이라고 말했다.

김청중·이우승·염유섭 기자 ck@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 얼굴에 두꺼비 사진 합성… 모욕죄 처벌](http://img.segye.com/content/image/2024/11/22/128/20241122500672.jpg

)

![[기자가만난세상] 의원은 ‘직권남용’, ‘갑질’도 위임받았나](http://img.segye.com/content/image/2023/12/01/128/20231201514586.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 맞아 냉철한 협상 준비해야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[교육의미래] AI·디지털 시대의 성인 평생교육 서둘러야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)