‘디지털 세상의 새이름…’ 특별전

|

| 개발 초기 워드프로세서는 글자 모양, 편집 기능 등에서 지금과는 비교할 수 없을 정도였지만, 문자 생활의 상당 부분을 바꾸어 놓기 시작했다. 국립한글박물관 제공 |

국립한글박물관이 개관 1주년 기념으로 내년 1월 31일까지 여는 ‘디지털 세상의 새 이름 - 코드명 E55C AE00’은 그 시절의 추억을 떠올리게 한다. 이제는 일상에 깊숙이 자리잡은 한글 정보화의 내용을 더듬어 보는 전시회다.

|

| 1980년대 워드프로세서가 처음 개발된 이후 한글 정보화는 급격히 진전됐다. 새로운 폰트의 개발, ‘말뭉치’ 연구를 비롯한 언어습관 연구 등이 큰 성과를 냈고 지금도 발전을 거듭하고 있다. 국립한글박물관 제공 |

한글 워드프로세서가 처음 만들어진 것은 1982년이었다. 개발자인 당시 17살의 박현철군은 기본적으로 6000자를 처리할 수 있고, 보조장치를 하면 6만자까지 가능한 소프트웨어를 선보였다. 그의 발명은 국가의 워드프로세서 개발을 부추겼다. 곧이어 다양한 기업이 워드프로세서 프로그램을 시장에 내놔 ‘1차 전국시대’라 불릴 만한 시절이 도래했다. ‘으뜸글’ ‘명필’ ‘보석글’ ‘세종’ ‘◆<ㅎ + ·+ ㄴ>글’(아래아 한글) ‘바른글’ 등이 쏟아져 나와 치열한 경쟁을 벌였다. 전시회에는 으뜸글, 옴니워드 사용 설명서, 세종 등이 출품됐다. 아래아한글은 엄청난 인기를 끌었다. 당시 아래아한글을 판매한 서울 세운상가의 한 직원은 “패키지 한 개의 가격이 27만5000원이었는데, 하루에 판매한 현금이 라면 박스 서너 개를 채울 정도였다”고 기억했다.

2차 전국시대가 전개된 것은 1990년대 중반이었다. 워드프로세서의 절대강자였던 한글과컴퓨터사에서 윈도우용 프로그램 출시가 늦어진 것은 경쟁을 촉발했다. ‘훈민정음’ ‘아리랑’ ‘윈워드’ 등이 이때 나와 다시 한번 자웅을 겨뤘다.

|

| 워드프로세서가 보급되면서 가족신문이 어렵지 않게 만들어지기도 했다. 국립한글박물관 제공 |

어렵게만 느껴지던 컴퓨터가 생활의 도구로 정착하는 데는 워드프로세서의 보급이 한몫했다.

1992년 6월 박규식씨는 ‘가족월보’ 창간호를 냈다. 창간사에서 박씨는 “내가 있으되 우리는 사라져가고, 관심은 있으되 마음뿐이며 말뿐이다”고 적었다. 흩어져 사는 가족 간에 소식을 전하는 매체로 가족월보를 활용하겠다는 구상이었다. 가족월보에 실린 기사 중에는 가족들이 만든 계의 수입, 지출을 정리한 표도 있어 웃음을 짓게 한다.

전문가의 영역으로만 여겨지던 책을 쓰는 것도 한층 쉬워졌다. 하헌국씨는 ‘컴퓨터! 이 정도만 알고 쓰자’란 책을 1993년 냈다. 그는 머리말에서 “컴퓨터가 생활의 상당 부분을 차지하는 시대가 되었다”며 “나와는 관계없는 물건이라고 무시해 왔는데, 앞으로도 계속 무시하기에는 어딘지 모르게 마음에 걸린다”고 적었다. 컴퓨터의 확산이 대중에게 어떻게 받아들였는지, 어떤 식으로 활용했는지를 보여주는 사례다.

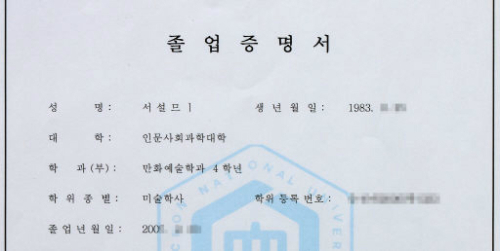

1983년 서설믜씨, 특이한 이름의 그녀는 주민등록증을 처음 만들 때의 기억을 잊을 수 없다. 처음 만든 주민등록증에 그녀의 이름은 잘못 적혀 있었다. “제 이름은 ‘설미’가 아니라 ‘설믜’인데요”라고 항의했지만 담당 직원 무슨 소리냐는 듯 눈만 동그랗게 뜰 뿐이었다. 대학 졸업장에는 ‘서설므ㅣ’라고 적혀 있다.

한글 코드 문제 때문이었다. 한글 코드는 컴퓨터에서 한글을 나타내는 기초 체계다. 자음과 모음으로 조합할 수 잇는 글자는 1만1172자인데, 1980∼90년대에는 효율성을 위해 자주 쓰이는 2300자 내외의 글자 위주로 코드를 만들었다. 여기서 제외되는 글자는 워드프로세서에서 종종 깨지는 현상이 발생했다. 서씨의 이름 중 ‘믜’자 여기에 해당돼 생긴 문제였다. 현재는 국제적으로 통일된 ‘유니코드’를 쓰기 때문에 이런 문제는 대부분 해결되었지만 아직도 일부에서는 기존의 코드를 쓰고 있어 반복되는 문제라고 한다.

강구열 기자 river910@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 정치 지도자와 골프](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118517069.jpg

)

![[김환기칼럼] 유죄·비호감, 한국 정치 리더십의 추락](http://img.segye.com/content/image/2023/10/23/128/20231023528358.jpg

)

![[기자가만난세상] 추락한 변호받을 권리](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118517017.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 백장미의 창백](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118517058.jpg

)