“풀이 눕는다/비를 몰아오는 동풍에 나부껴/풀은 눕고/드디어 울었다/날이 흐려서 더 울다가/다시 누웠다/풀이 눕는다/바람보다도 빨리 눕는다/바람보다도 더 빨리 울고/바람보다 먼저 일어난다/ ··· /바람보다 늦게 누워도/바람보다 먼저 일어나고/바람보다 늦게 울어도/바람보다 먼저 웃는다/날이 흐리고 풀뿌리가 눕는다” (김수영 ‘풀’, 1968년)

|

| 전남 화순 운주사의 천불천탑 설화는 황석영의 ‘장길산’으로 인해 더욱 신비한 지경에 올랐다. 구름 사는 그 골짜기의 기운도 함께 기묘하다. 사진은 운주사에 있는 ‘와불’. |

화순 운주사(雲住寺) 천불천탑 설화는 ‘민초’의 세상을 갈구한 소설 ‘장길산’(황석영 작)의 이미지와 겹쳐져 더 신비롭다. 관군을 피해 절로 모여든 장길산의 반란군이 밤새 탑 천개를 세우면 새 세상 온다는 전설 믿고 땀 흘리나 잘못된 새벽 닭 울음에 마지막 와불(臥佛)을 세우지 못한다. 아주 이색적인 100여 기 탑과 부처님들이 서 계셔서 그 염원 증언하는 듯.

전통 그림 작호도(鵲虎圖)는 까치(鵲)와 호랑이(虎)를 그린 것이다. ‘까치호랑이’라고도 한다. 삿된 기운과 액(厄)을 막고(호랑이) 반가운 길상(吉祥)의 소식 전하는(까치) 이미지도 있지만, 탐관오리 같은 횡포한 권력(호랑이)의 꺼벙한 표정은 바보스러운데 민초를 대표하는 까치는 당당한 분위기를 보여준다고 이해하기도 한다. 탈춤의 후련한 카타르시스와도 흡사하다.

|

| 횡포한 탐관오리는 꺼벙한 호랑이로, 하릴없는 민초는 야무진 까치로 그려 옛 사람들 심보를 은근히 드러낸 작호도(鵲虎圖·개인소장품). 세계일보 자료사진 |

이런 한자어는 대개 고사(故事)라든가, 한시(漢詩)에 근거해 성립된다. 한자는 한 글자 한 글자가 모두 한 단어다. 두 글자 이상인 것은 숙어(熟語)적인 쓰임새다. 전설 역사 등의 이야기나 시의 구절들이 이런 숙어를 구성하는 바탕이다.

민초는 그런 바탕이 없다. 가령 읍참마속(泣斬馬謖)은 ‘제갈량이 어쩌고 저쩌고··· 울며 마속의 목을 쳤다네 하는 삼국지 얘기에서 나온 것으로 어떤 상황을 표현하는 데 쓴다’는 식으로 활용되는데, ‘민초’는 그런 배경이 아예 없는 것이다. 어디서 왔지? 대답은 ‘일본서 왔지’다.

설마 그럴라고! 이런 소리 들리는 것 같다. 놀란 분들 많을 것이다. 믿기 어려운 얘기, 그러나 사실이다. 일본도 이 말을 근대화 이후 서양문물을 도입하면서 만든 것으로 추정된다. 예를 들면, 일본이 필로소피(philosophy)라는 말를 받아들이면서 밝은 철(哲) 배울 학(學) ‘철학’으로 번역한 용어를 지금 우리가 쓰는 것과 비슷하다는 것이다.

‘풀뿌리 민주주의’는 동아시아산(産)이 아니다. 서구(西歐)의 그래스루츠 데모크라시(grass-roots democracy)의 번역어다. 이 그래스루츠 즉 풀뿌리를 일본은 민초로 개작(改作)했던 것이겠다. 적절한 ‘번역’으로 본다. 구한말부터 일제 식민지 지배가 끝날 때까지 이런 일본어투 용어들은 우리 사회 각 부문에 거세게 밀려들었다.

|

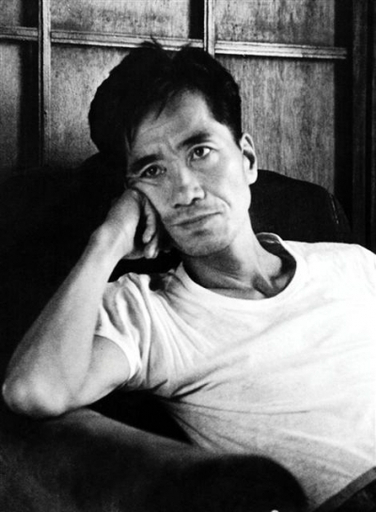

| 시인 김수영의 ‘풀’은 1960∼70년대 우리 사회 특히 문화 예술 부문에 큰 영향을 끼쳤다. 일본서 온 말 민초(民草)가 마치 고유의 단어인 것처럼 느껴지는 이유 중 하나일까? |

일본식 말 몰아내자고 주장하는 이들은 이 ‘민초’도 추방해야 할지에 관해 고민할 것이다. ‘철학’ ‘물리’ 등도 함께. 일본서 젓가락으로 밥 먹는다고 우리도 젓가락 쓰지 말자 하는 것과 어떻게 다르지? 이 배타성은 열등감일까? 협량(狹量)의 작은 언어로 어떻게 깊은 뜻, 큰 공부 만들지? 라틴어 불어 영어 등의 친척 또는 친연(親緣) 관계를 들먹일 필요도 없어 보인다.

풀처럼, 민초도 ‘눕고 울지만 끝내 일어나며 웃는’ 존재일 터다. 단일화 역사를 짓고 싶은 이들에게 장차 일어나며 웃을 민초는 반갑지 않은 ‘다른 국민’일 수 있겠다. 이 기회에 ‘민초’란 말도 역사책 등에서 아예 없애버리면 어떨까. ‘역사 단일화 국민’ 앞에 ‘다른 생각’할 국민이, 민초가 모두 스러질까?

강상헌 언론인·우리글진흥원 원장

■ 사족(蛇足)

고려대 이한섭 교수의 ‘일본어에서 온 우리말 사전’에 따르면 ‘민초’는 1930년 9월 동아일보에 등장한다. 그가 발견한 것 중 최초 기록인 것 같다. ‘國産品(국산품)의 愛用(애용)’ 기사다.

“皇國永遠(황국영원)의 富强(부강)에 身(신)을 捧(봉)함은 陛下(폐하)의 赤子(적자)인 民草(민초)로서 當然(당연)한 責務(책무)라 아니할 수 업다” (당시 철자, 괄호의 한글은 편집자 표기) 황국 즉 일본이 영원히 부강하도록 함에 (우리) 몸을 받드는 것은 (일본 황제) 폐하의 적자인 민초로서 당연한 일이란다. 당시 우리는 일본의 식민지였다. 붉을 적 아들 자 赤子는 ‘황제가 갓난아기처럼 여겨 사랑하시는 백성’이라는 뜻이다.

1937년 동아일보, 1940년 삼천리 등에도 이 ‘민초’가 활용되었다고 적혀 있다. 일본어 다미쿠사(たみくさ tami-kusa)의 한자표기 民草의 우리말 한자음이 ‘민초’라는 해설이 달려 있다. 일본어 투(套) 한자어라는 것이다.

이 말의 본디일 풀뿌리 즉 그래스루츠는 미국에서 야당 여당 또는 좌파 우파 할 것 없이 즐겨 쓰는 말이다. 민주주의의 본디가 풀뿌리 같은 깨알같이 무수한 인격들이라는 뜻이겠다.

고려대 이한섭 교수의 ‘일본어에서 온 우리말 사전’에 따르면 ‘민초’는 1930년 9월 동아일보에 등장한다. 그가 발견한 것 중 최초 기록인 것 같다. ‘國産品(국산품)의 愛用(애용)’ 기사다.

“皇國永遠(황국영원)의 富强(부강)에 身(신)을 捧(봉)함은 陛下(폐하)의 赤子(적자)인 民草(민초)로서 當然(당연)한 責務(책무)라 아니할 수 업다” (당시 철자, 괄호의 한글은 편집자 표기) 황국 즉 일본이 영원히 부강하도록 함에 (우리) 몸을 받드는 것은 (일본 황제) 폐하의 적자인 민초로서 당연한 일이란다. 당시 우리는 일본의 식민지였다. 붉을 적 아들 자 赤子는 ‘황제가 갓난아기처럼 여겨 사랑하시는 백성’이라는 뜻이다.

1937년 동아일보, 1940년 삼천리 등에도 이 ‘민초’가 활용되었다고 적혀 있다. 일본어 다미쿠사(たみくさ tami-kusa)의 한자표기 民草의 우리말 한자음이 ‘민초’라는 해설이 달려 있다. 일본어 투(套) 한자어라는 것이다.

이 말의 본디일 풀뿌리 즉 그래스루츠는 미국에서 야당 여당 또는 좌파 우파 할 것 없이 즐겨 쓰는 말이다. 민주주의의 본디가 풀뿌리 같은 깨알같이 무수한 인격들이라는 뜻이겠다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘드론 받이’ 된 북한군](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219519153.jpg

)

![[기자가만난세상] 1000년 전 유물, 일제의 광기](http://img.segye.com/content/image/2022/07/11/128/20220711522634.jpg

)

![[세계와우리] 시리아 반군 승리가 러에 뼈아픈 이유](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520662.jpg

)

![[성백유의스포츠속이야기] 농구대통령 허재는 어디에?](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219516392.jpg

)