|

| . |

지난해 5월 국제결혼 중개업소를 통해 중국인 여성과 결혼한 이모(53)씨는 아내와 살아보지도 못한 채 ‘이혼남’ 신세가 됐다. 아내가 ‘한국어 요건’을 충족하지 못해 입국을 위한 ‘결혼이민 비자(F-6)’ 발급이 거부됐기 때문이다.

이씨는 계약 당시 “한국어는 4∼5개월만 공부하면 통과할 수 있는 간단한 시험”이라는 말만 믿고 중개업소에 1000만원을 건넸다. 아내에게는 수강비와 생활비 명목으로 매달 50여만원을 보냈다. 하지만 아내는 1년이 지나도록 시험에 합격하지 못해 끝내 혼인을 포기했다. 업체 측은 “여성의 학습 능력 부족”이라며 자신들의 과실이 아니라고 주장했다. 결국 이씨는 이혼절차를 밟느라 300만원을 추가로 들이는 등 총 1780만원을 날렸다.

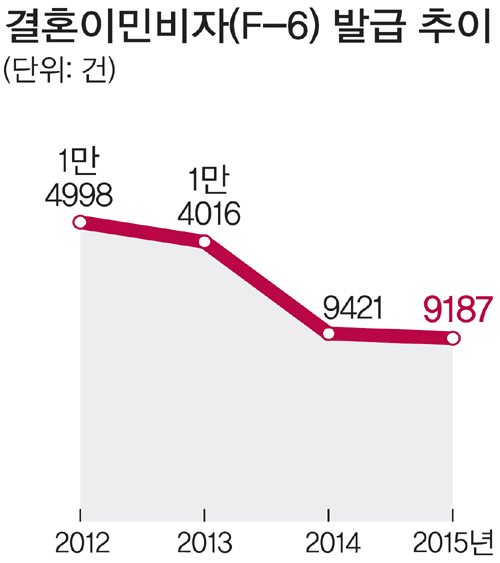

24일 법무부에 따르면 결혼이민비자 발급 건수는 2012년 1만4998건에서 지난해 9187건으로 4년 새 38.7% 감소했다. 이는 무분별한 국제결혼에 따른 폐해를 막기 위해 정부가 규제를 강화하고 수천개를 헤아리던 중개업체도 최근 300여개로 줄어든 데 따른 것으로 분석된다.

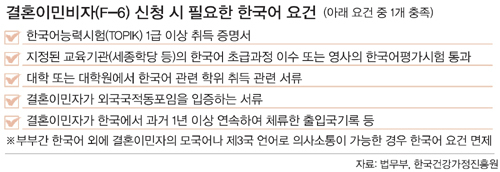

법무부는 2014년 4월부터 비자발급 심사기준을 강화했다. 이 가운데 하나가 ‘한국인 배우자와 결혼하는 외국인은 한국어 요건을 충족해야 한다’는 규정이다. 국제결혼으로 인한 피해가 주로 ‘의사소통 부족’에서 발생한다고 판단한 데 따른 조치다.

대부분 외국인 배우자들은 현지에서 ‘세종학당’과 같은 법무부 지정학원이나 사설학원에서 최소 16주에서 20주, 총 120시간 동안 한국어를 배운다. 한국에 있는 남편은 생활비를 포함해 한 달 평균 40만∼100만원을 지원하지만 이들 과정에서 습득하는 한국어 단어는 800여개 수준으로 알려졌다.

대전에 사는 자영업자 전모(47)씨는 필리핀인 아내를 입국시키기 위해 월 100만원씩 6개월 동안 한국어 교육을 지원했다. 아내는 시험을 통과했다며 입국했지만 이내 “남자친구가 그립다”며 필리핀으로 돌아갔다. 전씨는 “시험에 통과했다더니 엄마, 아빠 같은 극히 기초적인 단어밖에 쓸 줄 모르더라”며 “혼인신고 후 바로 입국해 살면서 한국어를 배웠더라면 이런 일은 없었을 것”이라고 주장했다.

법무부 측은 “비자발급 요건 강화는 불가피하다”며 “‘국제결혼 안내 프로그램’을 마련해 여러 형태의 피해 가능성을 충분히 설명한다”고 해명했다. 하지만 이 프로그램은 혼인신고가 끝나고 외국인 배우자의 입국을 위한 비자신청 단계에서야 제공되고 있어 실효를 거두지 못하고 있다.

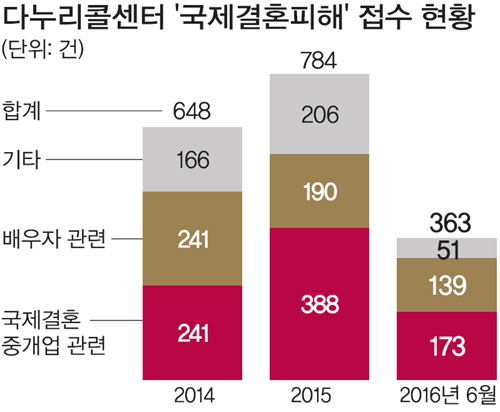

국제결혼피해센터 관계자는 “국제결혼을 대행하는 중개업체들은 매칭률을 높이기 위해 피해 예방 프로그램을 적극적으로 알리지 않는다”며 “혼인신고 전 단계, 예를 들면 현지 한국대사관에 미혼증명서 발급을 신청할 때 의무 교육하도록 하는 등 제도 개선이 필요하다”고 지적했다.

남혜정 기자 hjnam@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘드론 받이’ 된 북한군](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219519153.jpg

)

![[기자가만난세상] 1000년 전 유물, 일제의 광기](http://img.segye.com/content/image/2022/07/11/128/20220711522634.jpg

)

![[세계와우리] 시리아 반군 승리가 러에 뼈아픈 이유](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520662.jpg

)

![[성백유의스포츠속이야기] 농구대통령 허재는 어디에?](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219516392.jpg

)