|

| ' |

18일 정치권과 사정기관 관계자들의 말을 종합하면 박근혜정부 국정파탄의 한 책임자로 이, 안 전 비서관이 지목된다. 이 전 비서관은 경제·산업 분야를, 안 전 비서관은 경찰과 국가정보원 등 사정기관 쪽 인사와 정책을 맡은 것으로 알려졌다.

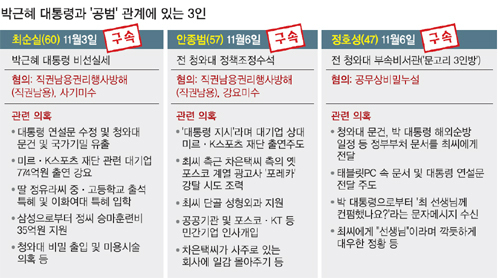

사정기관 관계자는 “이들이 자신의 측근들을 챙기고 각종 대형 국가정책에 손댔다는 소문이 끊이질 않았다”며 “이들에게 줄을 대려는 정부 고위직들로 사무실이 문전성시를 이룬 것으로 알고 있다”고 말했다. 경찰 내부에서는 특정 고위 간부의 이름까지 거론된 상황이다. 일부에선 오히려 정호성(47·구속) 전 청와대 부속비서관에 대한 동정 여론마저 있을 정도다. 정 전 비서관은 이들에 비해 상대적으로 청렴하고 조심스러운 몸가짐을 보인 것으로 전해졌다.

이 때문에 검찰이 “공무상비밀누설 혐의와 관련해 수사를 했지만 뚜렷한 혐의점을 찾지 못했다”며 이, 안 전 비서관을 귀가시킨 것을 놓고 뒷말이 무성하다.

한 사정기관 관계자는 “검찰이 수사의지가 있었다면 이들을 무조건 구속해 신병을 확보했을 것”이라며 “가장 말 많은 인물들을 돌려보낸 것을 보니 뭔가 꿍꿍이가 있는 것 같다”고 말했다.

그러나 한편에서는 확실한 증거에 입각해 수사할 수밖에 없는 검찰의 사정을 감안해 수사의지를 깎아내려선 곤란하다는 의견도 있다. 2014년 ‘정윤회 문건’ 때 검사들이 부실수사를 하는 것을 본 뒤 다른 사정기관 관계자들이 검찰에 수사에 도움이 될 만한 정보를 넘기지 않았다고 전해진다. 검찰도 최씨와 ‘문고리 3인방’에 대해 잘 모를 수 있다는 것이다.

박현준 기자 hjunpark@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 2036년 서울올림픽](http://img.segye.com/content/image/2024/12/26/128/20241226515419.jpg

)

![[기자가만난세상] 자전거 친화도시 코펜하겐](http://img.segye.com/content/image/2024/12/28/128/20241228500555.jpg

)

![[세계와우리] 2025년 아세안을 보는 프리즘](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 피부를 위한 보물, 병풀](http://img.segye.com/content/image/2024/12/26/128/20241226515391.jpg

)