한국이 경제협력개발기구(OECD)에 가입한 뒤 20년 동안 경제는 급속히 성장했으나 국민 개개인의 삶은 뒷걸음질 쳤다는평가가 나왔다. 전문가들은 삶의 질 개선이 수반되지 않은 경제성장은 궁극적으로 저성장과 경제위기로 치달을 수밖에 없다는 데 입을 모은다. 삶의 질 개선을 우선시한 성장 패러다임의 도입이 절실하다는 지적이다.

기획재정부는 11일 우리나라의 OECD 가입 20주년을 기념해 배포한 보도자료에서 “우리 사회는 1996년 12월 12일 OECD 가입 이래 20년간 경제·사회 분야에서 괄목할 만한 성과를 냈다”고 자평했다.

|

| 클릭하면 큰 그림을 볼 수 있습니다. |

OECD에 따르면 지난해 한국의 국내총생산(GDP)은 1조7468억달러로 34개 회원국 중 여덟 번째로 높은 수준이다. 가입 당시(6568억달러)보다 1조900억달러 가까이 증가한 셈이다. 구매력평가기준(PPP)으로 산출한 1인당 GDP도 같은 기간 1만4428달러에서 3만4549달러로 두 배 이상 급증했다. GDP 대비 연구·개발(R&D) 투자 비중과 25~34세 고등교육 이수율은 회원국 중 단연 1위를 차지했다.

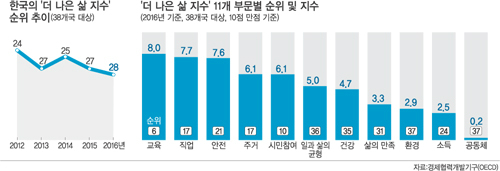

양적인 성장과 달리 국민 개개인의 삶의 질을 측정하는 지표들은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 실제로 OECD가 발표한 ‘2016년 더 나은 삶 지수(BLI)’에서 한국은 조사 대상 38개국 중 28위에 머물렀다. BLI는 ‘일과 삶의 균형’ ‘시민 간 신뢰와 유대감’ 등 11개 부문을 평가해 국가별 삶의 질을 가늠하는 지표다. OECD는 2011년부터 해마다 이 지수를 조사해 발표하고 있는데, 한국 순위는 2014년 25위에서 지난해 27위로 내려앉은 뒤 두 해 연속 하락했다. 조사 결과 특히 한국인은 일과 삶의 균형을 찾지 못했으며, 시민 간 신뢰와 유대감이 약한 것으로 드러났다. 일과 삶의 균형 평가에서 한국은 터키(38위)와 멕시코(37위)만 간신히 제친 36위를 차지해 최하위권을 기록했다. 시민 간 유대 강도를 뜻하는 공동체 부문에서도 끝에서 두 번째인 37위를 차지했다. ‘어려움에 부닥쳤을 때 도움을 요청할 수 있는 친척, 친구 또는 이웃이 있다’고 응답한 한국인의 비율은 75.8%로 OECD 평균(88%)에 크게 못 미쳤다.

사회적 유대감 저하를 비롯한 질적 성장의 퇴보는 높은 자살률의 요인으로 지목된다. 한국인의 자살률은 10년 넘게 부동의 1위를 차지하고 있다. 2014년 기준 인구 10만명당 27명으로 OECD 평균 12명의 2.3배 수준이다. 노인 빈곤율도 48.4%로 높다. 설상가상으로 OECD 최저 수준의 출산율(지난해 기준 1.26명)은 개선될 기미를 좀체 보이지 않는다. 기재부 역시 “일부 사회지표는 다른 OECD 회원국에 비해 여전히 낮은 수준”이라고 평가했다.

경제 성장과 삶의 질 간 이 같은 괴리는 사회적 불평등에서 비롯된 만큼 이를 해결하는 일이 시급하다는 데 전문가들은 뜻을 같이한다.

현택수 한국사회문제연구원 원장은 “현재 소득을 비롯한 경제적 자본, 인맥을 포함한 사회적 자본, 여가를 누릴 수 있는 기회를 포함한 문화자본, 교육자본 등 모든 자본에서 ‘빈익빈 부익부’ 현상이 심화하고 있는 것이 한국 사회문제 병폐의 본질”이라 지적했다. 이어 “이처럼 모든 자본이 불평등하게 배분된 상황에서 우리 국민은 극도의 상대적인 박탈감을 느끼고 절망감과 분노를 키울 수밖에 없다”며 “이는 결국 서로 간 유대를 방해해 고립되게 하고, 높은 자살률로 이어졌다”고 진단했다.

전상진 서강대 사회학과 교수는 “우리 국민 개개인의 삶의 질이 나아지려면 민의에 귀를 기울이고 이를 정확히 정책에 반영하기 위해 노력하는 실질적 민주주의의 발전이 시급하다”며 “정치인들이 사적인 이익에 복무하는 이른바 ‘약탈 정치’의 문제점이 반복된다면 ‘수저 계급론’에 입각한 자포자기 현상, 국민 불행이 커질 것”이라 우려했다.

기재부는 앞으로 포용적이고 지속가능한 발전을 위한 정책적 노력을 강화한다는 방침이다.

김라윤 기자 ryk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 대통령 부부의 휴대전화 교체](http://img.segye.com/content/image/2024/11/25/128/20241125517559.jpg

)

![[채희창칼럼] 과학 인재들이 떠나는 나라](http://img.segye.com/content/image/2024/02/12/128/20240212510020.jpg

)

![[최종덕의우리건축톺아보기] 정치권력과 무속](http://img.segye.com/content/image/2023/11/27/128/20231127516986.jpg

)