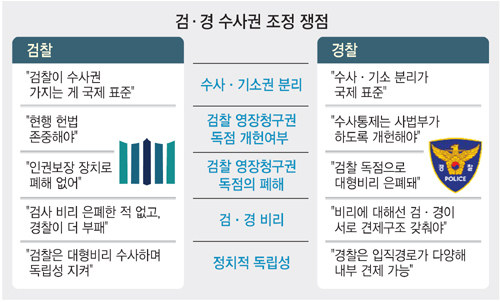

양측 신경전의 핵심은 검찰의 막강한 권한인 수사권과 기소권, 수사지휘권, 영장청구권 중 수사권과 영장청구권을 놓고서다.

경찰은 무소불위의 검찰 견제를 위해서라도 검사에게 집중된 수사권과 기소권을 분리해 ‘수사는 경찰, 기소는 검찰’이라는 영미식 수사구조가 바람직하다고 주장한다. 반면 검찰은 “경찰국가 시대의 수사권 남용을 통제하기 위해 준사법적 인권옹호기관으로 탄생한 게 검찰”(김수남 검찰총장)이라며 반대하고 있다.

현재 강·절도와 소액사기 등 일상적 범죄 사건은 거의 대부분 경찰이 수사한 대로 검찰이 재판에 넘기고(기소) 있다. 이와 관련해 검찰은 “2012년 이후 경찰이 검찰로부터 사전 수사지휘를 받는 비율이 14%에서 0.5%로 줄어 경찰은 99.5%의 사건에 대한 수사 자율성을 이미 확보하고 있다”며 ‘검찰의 수사지휘가 경찰 수사의 자율성을 침해한다’는 경찰의 주장은 억지라는 입장이다.

이에 대해 경찰은 사실상 경찰이 전체 사건의 대부분을 처리하는 현실을 반영해 수사권을 달라는 것인데 검찰이 권력을 놓기 싫어 쥐려 한다고 비판한다. 특히 검찰이 수사를 지휘하거나 직접 수사하는 0.5%의 사건에서 검찰제도의 문제점이 적잖게 드러난다는 게 경찰의 지적이다. 이들 사건은 대개 정치인과 판검사 등 고위공직자가 연루된 비리나 기업범죄 등 정치·경제·사회적으로 민감한 사안들이다. 이들 사건에 대해 경찰이 먼저 단서를 포착해 제대로 수사하려고 해도 수사권과 영장청구권을 독점한 검찰이 협조해 주지 않으면 어렵다는 게 경찰의 불만이다. 수사에 필수적인 압수수색·체포·구속영장 등의 청구권이 헌법상 검찰의 고유 권한으로 돼 있기 때문이다.

그러나 수사권을 경찰에게 넘겼을 때 발생할 수 있는 부작용에 대한 검찰의 우려 역시 고민해야 한다는 목소리가 높다. 경찰이 정치적 외풍이나 입김에 더 취약하고, 일선 경찰의 수사능력과 청렴도 등이 검찰에 못 미친다는 지적이 엄존하기 때문이다.

경찰 일각에서조차 “경찰은 과연 정치적으로 독립적인가”, “경찰 대부분이 신뢰할 수 있는 고른 수사력을 가지고 있는가’란 의문을 품고 있다. 한 경찰관은 “우리가 수사권을 가졌을 때 어떻게 국민의 삶이 편안해지는지 수뇌부가 밑그림을 내놓지 못하고 있다”고 지적했다.

김 검찰총장이 직접 “경찰이 독립적 수사권을 행사하고 영장청구권까지 부여받으면 경찰 권한이 비대해져 국민 인권이 침해될 수 있다”는 식의 지적을 한 배경이기도 하다.

이에 대해 이철성 경찰청장은 10일 “지금은 경찰국가 시대가 아니다”라며 에둘러 김 검찰총장의 주장을 반박한 뒤 “수사권 조정도 국민 뜻에 따라 국회에서 정해주면 제 역할을 할 수 있도록 (경찰) 스스로 역량을 강화할 것”이라고 말했다.

박현준·장혜진 기자 hjunpark@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)