인간은 시간과 공간의 굴레 속에 살아간다. 그래서 시간, 공간, 인간을 일러 삼간(三間)이라 이름 붙일 수 있다. 초려삼간만이 삼간이 아니다. 편의상 시간과 공간을 구분해서 인식하고 있지만, 실제로는 시간·공간이 서로 붙어 공존하고 있다. 따라서 ‘시공불이(時空不二)’ 또는 ‘시공간(時空間)’이라 해야 맞는 말이다. 음양오행설에 바탕을 둔 풍수지리도 따지고 보면 인간과 자연의 조화를 꿈꾸며 시공간을 재해석하는 학문이다.

흔히 시간을 다시 과거·현재·미래로 나누어 인식하고 있지만, 엄밀히 말하자면 내 앞에 놓인 바로 이 시간, 곧 ‘지금(只今)’밖에 없다. 그래서 ‘다만 지(只)’ 자를 붙여놓았다. 공간은 동서남북(東西南北)·전후좌우(前後左右)·상하(上下)로 나누어 인식하고 있지만, 냉정히 말해 내가 존재하는 ‘여기’밖에 없다.

문자학적으로 시간(時間)이라 할 때의 ‘때 시(時)’ 자는 본래 ‘갈 지(之)’ 밑에 ‘날 일(日)’로 쓰다가, 소전에 와서 ‘마디 촌(寸)’을 더하여 ‘태양의 운행을 헤아리다’라는 뜻이 되었다. 이로부터 ‘때, 시간, 계절, 세월’ 등의 뜻이 나오고 ‘시간을 헤아리는 단위’로도 쓰이기 시작했다. 지금 중국에서는 ‘시(时)’로 쓰고 있다.

동서남북(東西南北)과 전후좌우(前後左右)의 차이는 무엇일까. 우선 동서남북은 불변적이고 전후좌우는 가변적이라는 점을 들 수 있다. 동서남북은 절대적인 방위로 방향이 바뀌지 않지만, 전후좌우는 상대적인 방위로 내가 서 있는 방향에 따라 수시로 변한다. 동서남북은 두 극점을 제외한 지구 위 어디에서나 정해져 있지만, 전후좌우는 나의 동작 방향에 따라 달라진다. 두 극점을 제외한 이유는 남극점에 서면 어느 방향을 바라보아도 북향일 것이고 북극점에서 서면 모두 남향일 것이기 때문이다.

문자학적으로 동서남북의 ‘동(東)’은 두 끝을 동여맨 자루를 뜻했다. 여기에서 자루에 든 ‘물건(東西)’의 의미로 확장되었다. 그러나 지혜로운 인간은 동(東)자를 편의상 해(日)가 나무(木)에 걸린 모습으로 바꾸어 생각하고 ‘동쪽’의 의미로 가차하기에 이른다.

지금 중국에서 물건을 ‘둥시(東西)’라고 하는데, 이에 대한 해학적 민간어원도 있지만, 글자 모양을 보면 동(東)은 자루에 넣어야 할 ‘큰 짐’이고, 서(西)는 손잡이가 있는 가방에 넣을 정도의 작은 물건을 뜻한다고 볼 수 있다.

‘남(南)’ 자의 고문을 보면 ‘종(鐘) 모양의 악기’를 매달아 놓은 모습이거나 ‘손잡이가 달린 요령(搖鈴)’으로 보인다. 이 악기는 남방에서 온 것이므로 ‘남쪽’을 뜻하게 되는데, 기실 남방은 숲이 우거져 북방과 달리 빛보다 소리로 사람들과 교신했을 것으로 본다.

‘북(北)’ 자의 고문은 두 사람이 서로 등지고 서 있는 모양으로 본뜻은 ‘등지다’였다. 싸움에서 지면 등지고 달아나는데, 여기에서 ‘달아나다’ ‘패배(敗北)’ 등의 의미로 확대되고, 이때는 ‘배’로 읽어야 한다. 그런가 하면 중국의 처지에서 보면 주로 북방민족과 등지고 살았기 때문에 ‘북쪽’의 뜻으로 가차되고, 발음도 ‘북’으로 바뀐다. 이리하여 본뜻을 분명히 살리기 위해 만든 글자가 ‘등 배(背)’ 자다.

흥미로운 점은 문자학적으로 보면 ‘전후(前後)’라는 두 글자는 ‘발’에서, ‘좌우(左右)’라는 두 글자는 ‘손’에서 나왔다는 사실이다. ‘앞 전(前)’ 자의 머리 부분은 원래 발을 뜻하는 ‘발 지(止)’로 ‘앞으로 나아가는 발’이고, ‘뒤 후(後)’ 자의 마지막 부분은 ‘뒤처져올 치(夂)’로 ‘뒤처져 돌아오는 발’의 상형이다.

‘앞 전(前)’ 자는 본래 ‘발 지(止)’와 ‘배 주(舟)’의 합자로 ‘배를 타고 앞으로 나아가다’는 뜻이었다. 배처럼 앞으로만 나아가는 칼(?)도 있으니, 이는 ‘가위’이다. 여기에서 ‘가위 전(前)’ 자가 탄생한다. ‘설문해자(說文解字)’에는 전(前) 자를 ‘자를 전’으로 풀이하고 있다. 이 글자가 ‘공간적 의미의 앞’이란 뜻에서 ‘시간적 의미의 앞’이라는 의미로 발전하자 ‘가위 전(翦)’ 자를 다시 만들었다. 가위질은 그 움직임이 새나 나비의 날갯짓과 닮아서 ‘깃 우(羽)’ 자를 받쳐 놓았다. 이 글자가 너무 복잡하므로 우(羽) 대신에 도(刀)를 넣어 ‘가위 전(剪)’ 자에는 ‘칼’이 두 개이다. 그리고 칼이 앞으로 나아가면 ‘가위 전(剪)’, 대가 앞으로 나아가면 ‘화살 전(箭)’이다. 하늘을 나는 새(隹)도 후진이 없다는 데에서 ‘나아갈 진(進)’ 자가 탄생한다.

‘뒤 후(後)’ 자는 이 글자를 이루고 있는 요소를 보면 의미를 짐작할 수 있다. ‘갈 행(行)’의 반쪽인 ‘조금씩 걸을 척(彳)’, ‘짧은 실’에 온 ‘작을 요(幺)’, 뒤척뒤척 걸어오는 발 모양의 ‘뒤처져올 치(夂)’ 등이 어울려 만들어진 글자이다.

마지막으로 ‘좌우(左右)’ 두 글자는 소전까지는 그 의미가 한눈에 들어왔지만 예서부터는 비슷해 보인다. 차이라면 ‘공(工)’과 ‘구(口)’인데 왼손은 ‘공구를 들고 일하는 손’, 오른손은 ‘밥 먹는 손’의 개념에서 출발했다.

세월은 시간을 먹으며 앞으로만 흘러간다. 세월은 흐르되 세월호는 흐르지 않았다. 3년의 축적된 시간의 아픔을 안고, 이제 지상에 올라와 죽은 청어처럼 드러누웠다. 세월호도 부검을 통한 사인이 곧 밝혀지리라.

대선(大選)이 한 달도 채 남지 않았다. 이달 17일은 차기 대통령을 뽑기 위한 공식 선거운동이 시작되는 날이다. 이날 박근혜 전 대통령은 재판에 넘겨질 전망이다. 이제 지난 아픔일랑 잠시 접고 봄 같은 설렘과 비전을 얘기할 때다. 모든 유권자들은 오감의 촉수를 바로 세우고 실현가능한 비전을 얘기하는 후보, 현실을 직시하는 후보를 선택해야 한다. 현실이란 시·공·인간적으로 ‘지금, 여기, 우리’의 모습이다.

때마침 시비가 대문 앞에 서서 꽃비 좀 보라며 부르고 있다.

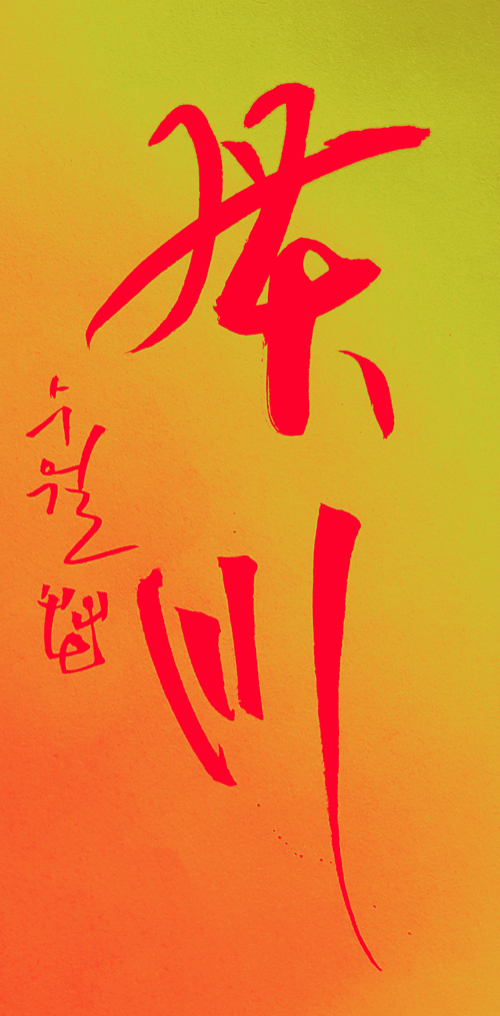

권상호 서예가

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)