|

| “빈곤노인 기초연금 보장하라” 24일 서울 여의도에서 빈곤노인 기초연금 보장을 위한 연대 회원들이 “문재인, 안철수 대선후보의 ‘기초연금 30만원 공약’이 기초생활수급 노인들에게는 혜택이 돌아오지 않는 공약”이라며 ‘줬다 뺏는 기초연금’ 개정을 촉구하고 있다. 연합뉴스 |

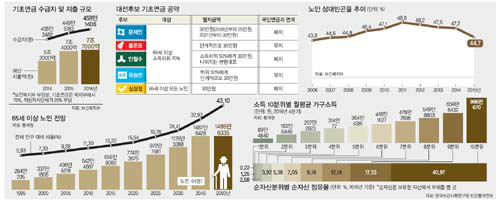

24일 보건복지부에 따르면 지난해 65세 이상 노인 458만1406명에게 복지부 전체 예산(55조8436억원)의 13.7%인 7조7000억원이 기초연금으로 지급됐다. 올해 기준연금액은 20만6050원이다. 기초연금의 25%를 떠맡고 있는 지방정부 몫까지 합하면 전체 금액은 10조2600억원으로 늘어난다. 단일 복지예산 중 최대 규모다.

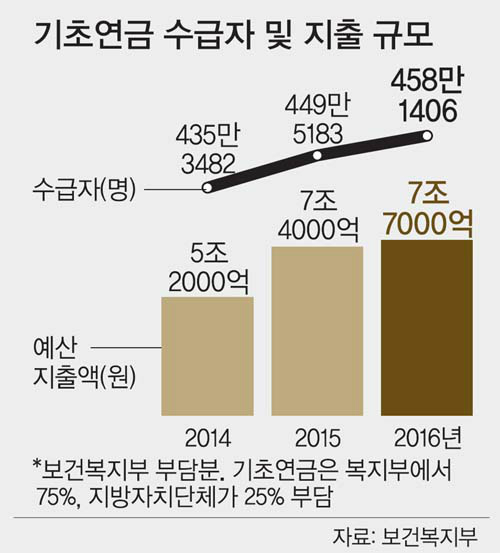

문재인 더불어민주당 대선후보는 소득하위 70%에게 2018년부터 25만원, 2021년부터 30만원 주겠다고 공약했다. 안철수 국민의당 대선후보는 소득하위 50%에 한해 내년부터 30만원씩 주겠다고 약속했다. 두 후보 모두 국민연금과 연계해 차등지급하는 구조를 폐지하겠다고 밝혔다.

홍준표 자유한국당 대선후보는 소득하위 70%에게 단계적으로 30만원 인상, 유승민 대선후보도 소득하위 50%에 한해 2020년까지 단계적으로 30만원으로 인상하겠다고 공약했다. 심상정 정의당 대선후보는 65세 이상 모든 노인(30만원)을 대상으로 삼았다. 이에 따라 2018년 기초연금 예산은 2016년 수급자 기준 문 후보는 13조7440억원(2021년부터는 16조4930억원)으로 늘어난다. 안 후보는 15조24억원, 홍 후보 16조4930억원, 유 후보 13조5415억원, 심 후보 23조5610억원으로 증가할 것으로 예상된다.

고령화 추세를 고려하면 액수는 더 커질 수밖에 없다. 하지만 심 후보만 사회복지세 도입과 법인세 인상 등 증세를 내걸었을 뿐 다른 후보들은 재정지출 개혁 및 세출 조정 등 박근혜정부의 ‘증세 없는 복지’와 똑닮은 이야기만 하고 있다.

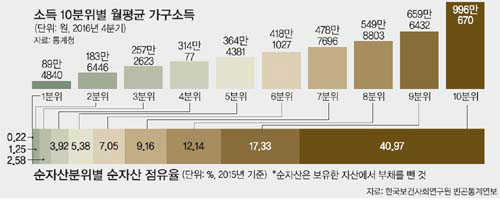

복지 확대 자체가 문제는 아니다. 우리 사회는 오랫동안 경제성장만을 강조한 결과 상위 10%가 부의 절반을 차지하는 극심한 양극화 구조를 보이고 있다. 소득재분배 효과를 지닌 복지 확대를 통해 불평등을 개선해야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다. 문제는 선별적·보편적 복지 중 어떤 수준의 복지를 할지에 대한 고민과 재원 마련 방안 없이 복지 확대만 외친다는 점이다.

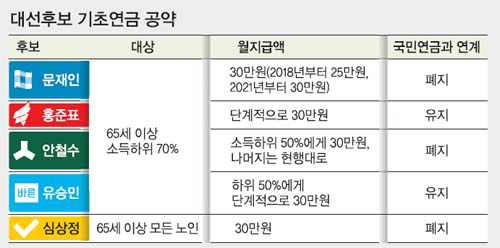

노인의 상대적 빈곤율은 2015년 기준 44.7%다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최고수준이다. 기초연금은 노인 빈곤율이 사회적 문제로 부각되자 국민연금을 받지 못하는 사각지대 노인에게 공적 연금을 지급하기 위해 고안됐다. 그러나 당초 빈곤 해소 목적과 달리 선거 때마다 노인 표를 얻으려는 수단으로 활용되면서 대상이 확대됐다.

호주, 캐나다, 영국 등 기초연금을 도입한 나라들은 모든 노인에게 기초연금을 지급한다. 하지만 조세부담률이 한국보다 최대 3배가량 높은 데다 각종 공적 연금을 연계해 전체 수급액이 각국 평균임금의 40% 수준을 유지하도록 조정한다.

세계은행(WB)과 국제노동기구(ILO)는 공적연금의 소득대체율을 각각 40%, 45%로 권고하며 이보다 높은 수준은 지속가능하지 않은 것으로 보고 있다.

우리나라는 공적 연금의 역사가 짧고 보장 수준이 높지 않아 후보들 공약대로 30만원의 기초연금을 받아도 소득수준이 평균임금의 40%가 안 되는 노인이 많을 것이다. 그만큼 대상자 범위와 지급수준을 실제 도움이 되도록 설계해야 한다. 그러나 기초연금 도입 이래 이런 논의는 이뤄진 적이 없다. 전문가들은 급격하게 늙어가는 한국에서 노인을 대상으로 한 복지를 어떻게 시행할지에 대한 논의를 먼저 해야 한다고 지적한다.

통계청에 따르면 가처분소득 기준 1분위 가구의 월평균 소득은 약 89만원으로 한 단계 오를 때마다 소득이 2배씩 늘어난다. 최고 계층인 10분위와 1분위의 격차는 10배 이상이다. 보유한 자산에서 부채를 뺀 순자산을 놓고 보면 격차가 더욱 커진다. 10분위의 순자산 점유율은 40.97%로 1분위(0.22%)의 186배에 달한다.

한국보건사회연구원 윤석명 연구위원은 “우리나라는 양극화로 인해 노인 빈곤율이 더욱 높게 나타난다”며 “이러한 상황에서 (대상자가 넓어 수당이 낮아질 수밖에 없는) 보편적 복지로 접근하면 저소득층 노인에게 ‘언 발에 오줌누기’가 될 것”이라고 말했다.

노인에 대한 복지는 고령화와 맞물려 부담이 늘 수밖에 없다. 지난해 기준 65세 이상 노인 인구는 699만5652명으로 전체 인구의 13.5%였다. 통계청의 장래인구 추계에 따르면 노인 인구는 2020년 15.54%에서 2060년이면 5명 중 2명(43.10%)이 노인이 된다.

대선후보 다수가 공약한 소득하위 70%에게 일괄 30만원 지급을 적용하면 기초연금 지급액은 2020년 19조5140억원, 2030년 29조6940억원, 2040년 37조4880억원으로 늘게 된다.

반면 생산가능인구(15∼64세)는 지난해 3734만3000명에서 2020년 3712만4000명, 2030년 3436만3000명, 2060년 2692만3000명으로 줄어들 전망이다. 개인이 보험료를 부담하는 국민연금과 달리 기초연금은 100% 조세로 지급하는 ‘비기여연금’으로 세수 부담의 주역인 젊은 세대의 부담이 커질 수밖에 없다.

윤 연구위원은 “노인을 대상으로 한 보편적 복지는 전반적인 증세 없이는 지속가능하지 않다”며 “선거 때마다 적기에 되돌릴 수 없는 방향으로 공약의 수준과 대상이 넓어지고 있는 것은 큰 문제”라고 지적했다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)