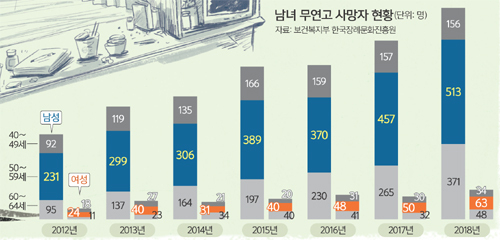

8일 보건복지부에 따르면 2012년 무연고 사망자로 처리된 50대 남성은 231명이었다. 여성은 24명에 불과했다. 2013년에는 299명 대 40명, 그 이듬해는 306명 대 31명으로 차이가 전혀 좁혀지지 않았다. 지난해 역시 남성 513명, 여성 63명으로 8.1배나 차이 났다. 40대와 60∼64세에서도 무연고 사망 남성은 매년 세 자릿수, 여성은 두 자릿수를 유지했다.

중장년 무연고사에서 성별 차이가 확연한 이유로 가부장적 문화와 이에서 비롯한 남성들의 ‘사회적 짐’이 꼽힌다. 남성의 가족 부양이 당연한 문화에서는 경쟁에서 탈락하는 순간 자존감의 상처가 클 수밖에 없다. 타인과 소통에 서툴다 보니 이를 풀 곳도 없다. 한번 사회에서 거부당한 남성들은 또 거부당할까 두려워 ‘도와 달라’고 하지도 않는다.

이런 상황에서 지병이 악화하거나 외로움을 술·담배로 풀다 보면 벼랑 끝에 몰리게 된다. 박민성 부산시의원은 “이는 결국 가부장적인 우리 사회가 남성에게 지워준 짐”이라며 “게다가 남성은 주로 술로 속을 푸는 사회문화적 특성이 있다 보니 소통 부족이 이들을 더 고립되게 한다”고 설명했다.

2년간 방에 갇혀 지냈던 조용성(51·가명)씨는 “50대에 남들은 잘나가는데 나는 이러고 있다는 좌절감이 굉장히 크다”며 “밖에 나갔다가 열심히 일하는 사람을 보면 자기가 더 작아진다”고 토로했다. 그는 “여성들은 더 실질적·실용적인데 남자들은 체면치레와 껍데기 포장이 많다”며 “이게 다 벗겨지고 나면 멘탈이 약한 사람들은 혼이 나가기도 한다”고 전했다.

상처받은 자존감과 ‘도와 달라’ 나서지 못하는 심리는 서로 맞물리며 남성의 고립을 심화시킨다. 조씨는 “여성들이 어떻게든 복지 서비스를 받기 위해 빌어도 본다면 남성들은 대다수가 ‘관둬, 나 더러워서 안 해’하고 돌아서는 경우가 많다”고 전했다. 그는 “거꾸로 말하면 거부당하는 데 상처가 커서 더 도움을 요청하지 않는 것”이라며 “이미 사회에서 거부당한 경험을 다시 하고 싶지 않은 심리”라고 전했다.

일선 복지 현장에서는 남녀 차이가 확연하다. 서울시 한 자치구 공무원은 “기초생활수급 대상인지 알아보러 적극적으로 오는 분들은 다 여자 분”이라며 “노인 부부여도 99% 할머니가 힘든 신세를 하소연한다”고 전했다. 시민 참여율을 높여야 하는 공공기관으로서는 자연스레 각종 일자리·여가 프로그램을 여성 위주로 운영할 수밖에 없다.

남성들이 짊어져 온 가장으로서 삶의 무게는 독거 중년인 정상진(52·가명)씨 말에서 고스란히 드러났다. 그는 “다시 태어나면 여자이고 싶다”며 “남자로 태어나서 너무 힘들었다. 가정을 책임지고 희생을 감내해야 하니까”라고 말끝을 흐렸다. 아버지에게 ‘내가 힘들어도 자식을 키우고 가족을 부양해야 한다’고 교육받은 그는 가족을 부양하러 15년간 해외를 떠돌다 건강을 잃었다.

송은아 기자 sea@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 86억원에 팔린 500원짜리 바나나](http://img.segye.com/content/image/2024/11/22/128/20241122511025.jpg

)

![[기자가만난세상] 의원은 ‘직권남용’, ‘갑질’도 위임받았나](http://img.segye.com/content/image/2023/12/01/128/20231201514586.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2기 맞아 냉철한 협상 준비해야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)

![[교육의미래] AI·디지털 시대의 성인 평생교육 서둘러야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/08/128/20240208515074.jpg

)