“합법화이긴 한데 아무나 그 진입 장벽을 넘기가 쉽지 않다”, “국민 편익보단 택시업계 이해관계가 더 반영됐다”, “플랫폼 사업자의 기여금으로 택시면허를 사고, 택시기사 복지를 위해 쓴다는 게 상생이냐.”

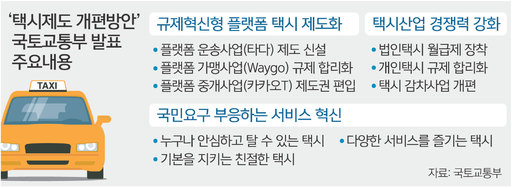

17일 국토교통부가 여당과 협의 끝에 내놓은 ‘혁신성장과 상생발전을 위한 택시제도 개편방안’에 대한 국민 반응이다. 이날 나온 개편안이 내년 총선을 의식한 정부·여당의 과도한 택시업계 눈치 보기와 국민편익 외면으로 점철됐다는 평가다.

특히 렌터카를 이용한 플랫폼 운송사업 허가가 사실상 무산되면서 이를 기반으로 영업해 온 ‘타다’가 사업에 더 어려움을 겪게 됐다. 정부안 대로 제도권 내에서 사업을 하려면 더 큰 비용 투자가 불가피해졌고, 이는 소비자의 이용비용 증가는 물론 운송사업 신규진출을 꿈꾸는 스타트업(초기 벤처기업)에 막대한 진입 장벽으로 느껴질 것으로 보인다. 플랫폼 사업자가 내야하는 기여금이 사실상의 경쟁 상대인 택시면허 구입과 기사 복지에 사용되는 점도 논란이 예상된다.

◆플랫폼이 택시 감차 대안인가

우선 정부 방안에선 플랫폼 운송사업자가 그동안 서비스 저하의 원인으로 지목됐던 택시 과잉공급 해소를 위한 대안처럼 제시된 것부터가 문제로 보인다. 국토부는 개편안에서 제도권 안에 들어오는 사업을 △운송사업 △가맹사업 △중개사업으로 나누었다. 운송사업의 경우 업체들은 정부가 정해진 운영 가능 차량 대수 안에서 운송업을 영위해야 한다. 이 대수는 개인택시 감차 수와 연관된다. 예를 들어 1년에 900대의 택시가 감차된다면 플랫폼 운송 사업자들의 총 운영 가능 차량 대수는 900대가 되는 식이다. 플랫폼 업체들은 운행을 위해 사회적 기여금까지 부담해야 한다.

‘웨이고’(Waygo) 택시나 ‘카카오T’와 같은 플랫폼 가맹사업이나 중개사업의 규제는 대폭 완화한다. 승객과 택시를 연결해주는 중개 애플리케이션 사업을 신고제로 제도화하는 것이다. 이들 업체가 별도의 회사 소유 차량 없이 기존 택시업체와 연계해 사업을 실시한다는 점에서 택시업계의 입장이 유리하게 반영됐다는 분석이다.

◆렌터카는 왜 안 되나… 타다 “약속과 다르다” 반발

플랫폼 업체들은 부담이 더 커진 것도 이번 방안의 맹점으로 꼽힌다. 예를 들어 렌터카를 통해 운송사업을 영위해 온 타다는 당장 사업을 계속하기 위해 차량부터 구매해야 한다. 국토부가 이번 대책 발표에서 렌터카 서비스를 플랫폼 운송사업에 허용하는 방식을 사실상 제외했기 때문이다. 택시업계에서 마지막까지 이에 반대했고, 국토부가 이를 고스란히 받아들였다는 전언이다. 차량 구매비용에 기여금 납부까지 고려하면 타다는 당장 1000억원 정도의 비용 부담을 질 것으로 보인다. 이 비용은 당연히 타다를 이용하는 승객이 지불해야 한다.

스타트업 대표 단체인 코리아스타트업포럼은 “모빌리티 플랫폼 운송사업에 자율성을 부여한다고 해놓고 대여 차량을 못 하게 막는 것이 문제”라며 “허가 총량을 이용자 수요와 택시 감차 추이 등을 고려해 관리하겠다고 했지만 발표 과정에서 택시 감차 대수 이하로 허용한 것은 기존 (국토부) 약속과 다르다”고 따졌다. 그러면서 “플랫폼 운송사업의 존립을 어렵게 하는 것으로 수용하기 어렵다”고 말했다.

기사들이 모두 택시기사 자격증을 취득해야 해 이에 따른 시간 소요 및 비용 소모도 예상된다. 일각에서는 한국의 플랫폼 운송 사업 시장이 우버 등 자금력이 풍부한 글로벌 기업이나 일부 대기업의 먹거리로 전락할 것이란 우려도 제기된다.

정부가 내년부터 순차적으로 도입 예정이라고 밝힌 택시기사 월급제도 난항이 예상된다. 관련 법은 당초 이날 국회 법제사법위원회에서 처리될 예정이었지만 여야가 본회의 일정을 놓고 신경전을 벌이면서 처리되지 못했다.

◆우버 도입뒤 갈등 촉발… 택시기사 분신까지

승차공유 플랫폼 사업자들과 택시업계 간 갈등은 해묵은 숙제였다. 대표적인 차량공유 업체인 우버의 한국 진출로 논란이 불거진 때부터 5년이 넘었다. 그동안 택시업계는 경쟁력을 잃어갔고, 승차공유 사업자들은 법망을 피해갔다. 문제를 해결해야 할 정부는 소극적이었다. 결국 택시기사가 플랫폼 사업자 규제를 요구하며 분신하는 등 갈등이 극에 달했고 정부는 부랴부랴 사회적 대타협의 장을 마련했다.

17일 업계에 따르면 한국에서 승차공유 플랫폼을 둘러싼 논의가 시작된 것은 미국의 차량공유 업체 우버가 진출한 2013년으로 거슬러 올라간다. 우버는 차량을 보유한 일반인과 승객들 사이를 연결해주고 수수료를 받는 서비스(우버X)를 운영했다. 사실상 택시와 별 차이가 없었다. 이에 서울시와 국토교통부, 택시업계 등이 택시가 아닌 자가용으로 승객을 태우고 돈을 받는 것은 불법이라며 서비스 중단을 요구했다. 우버는 2015년 3월에 ‘우버X’ 서비스를 중단했다.

잠시 잠잠하던 승차공유 플랫폼 서비스를 둘러싼 논란은 2016년 풀러스가 카풀 시범서비스를, 2018년에 카카오모빌리티가 ‘카카오 카풀’ 시범 서비스를 시작하면서 재점화했다. 이들은 여객자동차운송사업법에 출퇴근 시간대에는 유상으로 자동차 임대가 가능하다는 조항을 이용해 출퇴근 시간대에 카풀 서비스를 운영했다. 문제는 어디까지를 출퇴근 시간대로 보느냐였다. 업무환경 변화로 24시간이 출퇴근 시간에 해당된다는 승차공유 플랫폼 업체들과 이에 반발하는 택시업계가 다시 충돌했다. 플랫폼 업체들이 서비스를 시작하려는 찰라 택시단체들은 반대 비상대책위원회를 구성하고, 서울 도심에서 대규모 집회를 열면서 강력 반발했다. 서비스 개시에 몇명의 택시기사가 분신까지 했다.

이 같은 반발에 시범서비스에 나섰던 카카오는 올해 1월 서비스 중단을 결정했다. 국토부와 민주당, 택시업계와 카카오로 구성한 사회적 대타협 기구는 지난 3월에 시간을 제한한 출퇴근 시간대에 카풀 서비스를 허용하고, 택시기사들에게 월급을 제공하는 합의안을 내놓았다.

카풀 서비스를 둘러싼 논란이 해소되자 다음 ‘전선’은 렌터카 차량을 이용해 사실상 운수사업을 하는 ‘타다’로 이어졌다. 택시업계는 타다의 사업이 사실상 콜택시와 다를 게 없다며 사업 중단을 요구했다. 다시 택시업계의 대규모 집회와 분신이 이어졌다.

6월 국토부와 타다를 비롯한 플랫폼 업계는 상생협력 간담회를 가졌고, 국토부는 17일 마침내 타다 운영방식을 제도권 안으로 편입하는 내용을 핵심으로 하는 택시제도 개편방안을 발표했다.

이도형·이현미 기자 scope@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)