“지금 한국은 아프리카돼지열병(ASF)을 ‘매직’(magic·마술)이라고 생각하고 (전파) 가능성이 낮은 요소들에 주의를 기울이고 있는 것 같다.”

스페인의 저명 ASF 전문가인 페르난도 로드리게스 박사가 최근 한 전문 매체와의 인터뷰에서 한국 방역 당국에 건넨 조언이다. 로드리게스 박사는 “ASF는 과학적으로 증명된 질병으로 주요 전파 경로가 멧돼지와 차량, 사람으로 규명돼 있다”며 “야생멧돼지와 차량 이동관리에 집중하길 권한다”고 말했다.

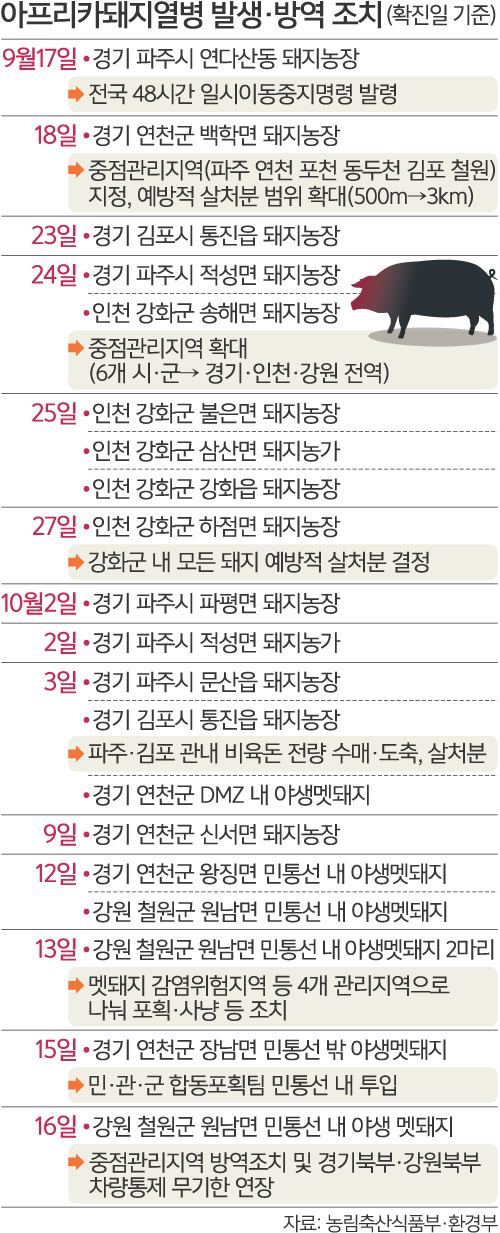

지난달 16일 경기 파주시 한 돼지농장에서 ASF가 처음 발생한 지 한 달이 지났다. 하지만 ‘돼지 흑사병’의 기세는 여전하다. 16일까지 파주와 인천 강화(각 5건), 경기 연천·김포(각 2건) 돼지농장에서 14건 발생했다. 민간인출입통제선(민통선) 안팎 야생 멧돼지들에게서 발생한 것까지 합치면 한 달 새 무려 21건이다.

폐사율은 높지만 전파 속도는 다소 느린 것으로 알려진 ASF가 이처럼 급속도로 확산한 이유는 뭘까. 국내외 전문가들 의견을 종합해보면 농림축산식품부와 환경부, 각 지방자치단체 등 방역 당국의 초동 대응은 신속하고 단호한 편이었다.

지난달 17일 확진 즉시 파주 인근 6개 시·군을 중점관리지역으로 묶어 축산 관련 인력·차량 이동을 통제한 뒤 발생 농장 반경 3㎞ 내 돼지들까지 예방적 차원에서 살처분했다. 1차 저지선 밖이었던 강화에서도 ASF가 발생하자 중점관리지역을 경기·인천·강원 전역으로 넓힌 데 이어 강화와 파주, 연천 내 모든 사육돼지를 도축·살처분하는 ‘초강수’를 빼 들기도 했다.

하지만 농식품부의 초반 ‘판단 미스’와 ‘좌고우면’이 ASF 사태를 키웠다는 비판이 나온다. 1, 2차 발생지로부터 20∼70㎞ 떨어진 김포에서 세 번째 ASF가 발생하고 강화에서 5건이 잇따라 발병했으면 한강 수계를 통한 유입 가능성에 무게를 뒀어야 했는데, 긴급행동지침(SOP)에 나온 매뉴얼이나 다른 발병 요인 가능성 때문에 방역 역량을 효과적으로 집중하지 못했다는 지적이다. 한 가축 전염병 전문가는 “농식품부가 드러난 팩트에 따라 세심하게 접근하기보다는 매뉴얼에 따른 형식적 대응에 치중한 측면이 있다”고 말했다.

방역 당국이 ASF 발생 초반 북한으로부터 유입 가능성을 작게 본 게 초동 방역 실패의 주된 요인으로 보는 시각이 적지 않다. ASF의 주요 매개체인 접경지역 야생 멧돼지를 줄여 달라는 축산업계 요구를 외면하던 환경부와 국방부 등은 14건의 ASF 대부분이 임진강 수계 3㎞ 이내 지역에서 발생한 뒤에야 멧돼지 포획·사살에 나서 ‘뒷북 대응’ 비판을 받았다.

지난 5월 말 북한의 ASF 발병 이후 선제적 야생 멧돼지 살처분을 주장해온 더불어민주당 김현권 의원은 “야생 멧돼지에게서만 ASF가 발생한 체코는 물론 인접국 발생만으로 야생 멧돼지에 대한 선제적 살처분에 나선 독일과 프랑스의 사례는 우리 정부의 미온적 대응과 대비된다”고 말했다.

정부의 ‘엇박자’ 및 ‘뒷북 대응’ 외에 ‘보여주기 식’ 방역 조치를 비판하는 목소리도 나온다. 건국대 정승헌 교수(축산학)는 “야생 멧돼지가 ASF를 옮긴다고 해서 전국이 수렵장으로 변모한 느낌”이라며 “야생 멧돼지가 10만마리 줄면 ASF 발생 확률이 30%로 떨어지는가”라고 반문했다. 정 교수는 “20여건의 ASF 발생지를 보면 태풍 ‘링링’을 타고 내려온 바이러스가 사람 혹은 들쥐를 통해 농장으로 번진 것 같은데, 접경지역을 이번에 설정한 감염위험 지역을 중심으로 멧돼지나 가축·차량의 이동을 막은 뒤 차분하고 과학적으로 바이러스를 없애나가야 한다”고 조언했다.

한편, 환경부 국립환경과학원은 전날 강원 철원군 원남면 죽대리 민통선 안쪽에서 발견된 야생 멧돼지 폐사체에서 ASF 바이러스가 검출됐다고 이날 밝혔다. 이번 발견 지점은 지난 11일 원남면 진현리의 감염 폐사체 발견 지점으로부터 1.4㎞ 정도 떨어진 곳이다. 이로써 DMZ∼민통선 안팎에서 ASF 바이러스가 검출된 야생 멧돼지는 7마리로 늘었다. 농식품부는 이날 연천군 신서면 한 돼지농장에서 ASF 의심 신고가 들어왔다고 밝혔다.

송민섭 기자 stsong@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)