뇌 정보처리 방식 본떠 설계한

인공 신경망 연구로 전기 마련

AI 분야 노벨상 수상자 첫 배출

힌턴 “통제 불능 위협 우려해야”

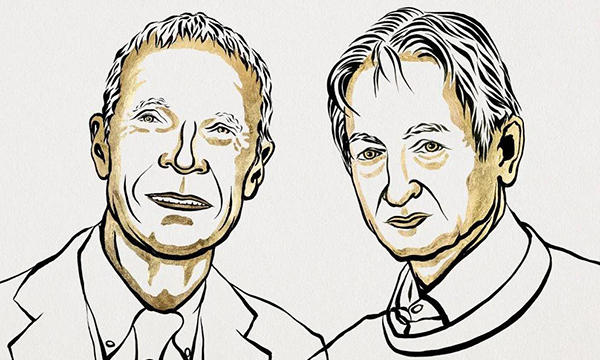

올해 노벨 물리학상은 인공신경망 연구로 인공지능(AI) 머신러닝(기계학습)의 토대를 마련한 존 홉필드 미국 프린스턴대학 명예교수와 제프리 힌턴 캐나다 토론토대 명예교수에게 돌아갔다. AI 분야에서 노벨상 수상자가 나온 것은 이번이 처음이다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 8일(현지시간) 이들에게 노벨 물리학상을 수여한다고 밝혔다.

노벨위원회는 이들이 ‘인공신경망을 이용한 머신러닝을 가능케 하는 기반 발견 및 발명’과 관련한 공로를 세운 점을 높게 평가했다면서 “이들은 물리학적 도구를 이용해 오늘날 강력한 머신러닝의 기초가 된 방법론을 개발했다”고 소개했다. 이어 “홉필드는 자료상의 이미지와 다른 유형의 패턴을 저장하고 재구성할 수 있는 연상기억장치를 만들었다”며 “힌턴은 자료가 지닌 특성을 자동적으로 찾아내 사진의 특정 요소를 식별하는 등의 임무를 수행할 수 있도록 하는 방법을 발명했다”고 덧붙였다.

인공신경망은 뇌의 신경세포(뉴런)가 정보를 처리하는 방식을 본떠 설계된 컴퓨터 구조다. 홉필드와 힌턴 모두 신경망 연구에 획기적인 변화를 만든 학자로 꼽힌다.

홉필드는 1982년 신경망을 학습의 주요 방식으로 사용하는 새로운 유형의 신경망 ‘딥러닝’을 제안하면서 학계의 주목을 받았다. 그가 쓴 ‘신경회로망과 응집력이 있는 물리적 시스템’ 논문은 해당 분야에서 가장 많이 인용된 논문으로 꼽힌다.

21세기에 들어서는 힌턴이 ‘딥러닝의 걸작품’으로 여겨지는 ‘심층신경망’을 개발하면서 딥러닝과 AI는 획기적인 성과를 내놓기 시작했다. 힌턴은 토론토대 교수로 일하면서 AI 업체 DNN 리서치를 세웠고, 2013년 구글에 기업을 넘기면서 구글 부사장 겸 엔지니어링 펠로로 활동했다. 그는 지난해 AI의 위험성을 경고하기 위해 10년 넘게 다닌 구글을 퇴사한다고 밝혀 화제가 되기도 했다.

힌턴은 이날 수상 직후 전화 기자회견에서 “매우 놀랐다. 이런 일이 있을 거라고 생각하지 못했다”라고 소감을 전했다. 그는 AI가 “인간을 체력 면에서 뛰어넘는 것이 아니라, 지적 능력 면에서 넘어서게 될 것”이라며 “우리는 우리보다 똑똑한 것이 있다는 것을 경험한 적이 없다”고 부연했다. 그러면서 힌튼은 AI 기술의 부작용에 대한 우려도 내비쳤다. 그는 “우리는 여러 가지 가능한 나쁜 결과, 특히 이것들이 통제 불능 상태가 될 수 있는 위협에 대해서 우려해야 한다”고 말했다.

수상자들은 상금 1100만스웨덴크로나(약 13억4000만원)을 절반씩 나눠 갖는다. 노벨위원회는 이날 물리학상에 이어 9일 화학상, 10일 문학상, 11일 평화상, 14일 경제학상 수상자를 차례로 발표한다. 노벨상 시상식은 알프레드 노벨의 기일인 12월10일 스웨덴 스톡홀름(생리의학·물리·화학·문학·경제상)과 노르웨이 오슬로(평화상)에서 열린다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘한은 마통’으로 버티는 정부](http://img.segye.com/content/image/2025/01/01/128/20250101510841.jpg

)

![[세계포럼] 경제 망치는 막장 정치](http://img.segye.com/content/image/2023/10/25/128/20231025519049.jpg

)

![[세계타워] 국민이 짊어질 계엄의 비용](http://img.segye.com/content/image/2023/10/27/128/20231027514607.jpg

)

![[열린마당] 군인 명예와 군사기밀은 지켜져야](http://img.segye.com/content/image/2024/01/04/128/20240104518131.jpg

)