|

| 분주한 세척 작업 14일 전남 목포시 목포신항만 철재부두에서 작업자들이 크레인을 이용해 세월호를 세척하고 있다. 목포=하상윤 기자 |

그는 외상후 스트레스인 ‘세월호 트라우마’를 겪으면서 세월호 참사 후 3개월 만에 복귀한 직장을 그만둬야 했다. 1년 전에 재취업을 했지만 악몽이 되살아나 일을 할 수가 없었다.

|

| 목포신항만에 거치된 세월호를 바라보는 ‘정수 아빠’ 최태신씨. |

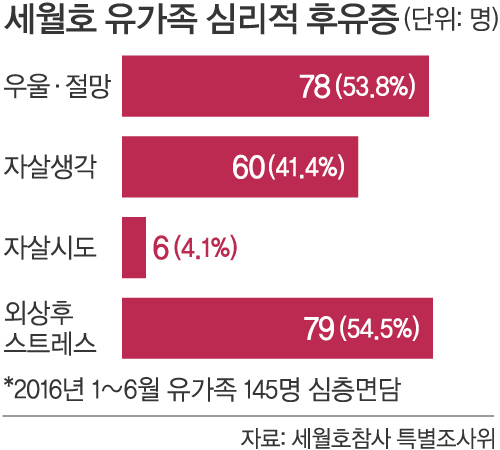

세월호 참사 발생 3년 만에 선체가 뭍으로 올려지고, 미수습자 수습과 진상규명이 본격화하고 있다. 그러나 세월호 유가족과 생존자, 구조자 등의 트라우마는 여전히 바닷속에 잠겨 있다. 4·16 세월호 참사 특별조사위원회가 지난해 내놓은 ‘세월호 참사 피해자 지원 실태조사’가 이를 잘 보여준다.

세월호 참사로 희생된 단원고 학생의 유가족 145명을 조사한 결과 절반이 넘는 79명이 외상후 스트레스에 시달리는 것으로 나타났다. 세월호 유가족의 트라우마 유병률 54.5%는 일반 국민의 1년 평균 유병률(0.6%)의 90배다.

세월호 참사 1년 만인 2015년 5월 단원고에 다니던 아들을 잃은 50대 아버지 권모씨가 스스로 목숨을 끊었다. 10년간 아들을 홀로 키웠던 권씨는 정부 지원의 각종 심리치료 프로그램에 참여하지 않았다. 지금까지 세월호 관련자들이 스스로 목숨을 끊거나 시도한 사례는 10여건에 달한다.

생존자들도 여전히 참사 충격에서 벗어나지 못하고 있다. 삶과 죽음의 갈림길에서 친구를 보내야 했던 단원고 생존 학생들은 ‘혼자만 나왔다’는 자책감에 신음한다. 눈만 감으면 순식간에 턱까지 차오른 물속에서 친구의 손을 놓아버렸던 기억이 선명하다. 이들은 친구를 잃은 슬픔보다 ‘살아남은 자의 슬픔’에 더 괴롭다.

“물속에서 친구가 발목을 잡았는데 뿌리치고 나왔어요.” 이제는 대학생이 된 단원고의 한 생존 학생은 그날 친구를 버렸다는 생각에 밤잠을 설치기 일쑤다. 4월16일이 돌아올 때마다 기억의 상처는 덧난다. 또 다른 단원고 생존학생은 “화장실에 있던 친구가 무섭다고 나오지 않았다”며 아직도 화장실 가기가 망설여진다고 토로했다.

|

| 세월호 참사 3주기를 이틀 앞둔 14일 오후 전남 목포신항 철재부두에 거치돼 있다. 목포=하상윤 기자 |

세월호 가족들에 따르면 3명의 단원고 생존 학생이 ‘배에서 같이 나오지 못했다’는 중압감에 극단적인 선택을 시도하기도 했다. 많은 학생이 유서를 써서 갖고 다닌다. 김승섭 고려대 보건정책관리학부 교수는 “단원고 생존학생들은 ‘단원고’라는 꼬리표를 평생 지울 수 없을까 우려하고 있다”고 말했다.

생존자 구조와 주검 수습에 참여한 민간잠수자들도 마찬가지다. 세월호 참사 당시 추리닝을 입은 시신을 수습한 한 민간잠수사는 “추리닝을 입고 다니는 사람만 보면 미쳐 버린다”고 했다. 잠수사 유모(54)씨는 세월호 수색에 참여한 이후 30년 넘게 했던 잠수일을 접고 귀향했다. 유씨처럼 당시 구조에 나섰던 민간잠수사 25명 중 11명이 현업에 돌아오지 못했다.

목포=한현묵 기자 hanshim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 트럼프의 펜팔](http://img.segye.com/content/image/2025/01/13/128/20250113522734.jpg

)

![[기자가만난세상] 경제 발목 잡은 비상계엄](http://img.segye.com/content/image/2025/01/13/128/20250113522260.jpg

)

![[박창억 칼럼] 개헌에 성공하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/01/13/128/20250113522703.jpg

)

![[조홍식의세계속으로] 트럼프와 북극의 지정학](http://img.segye.com/content/image/2025/01/13/128/20250113522157.jpg

)