|

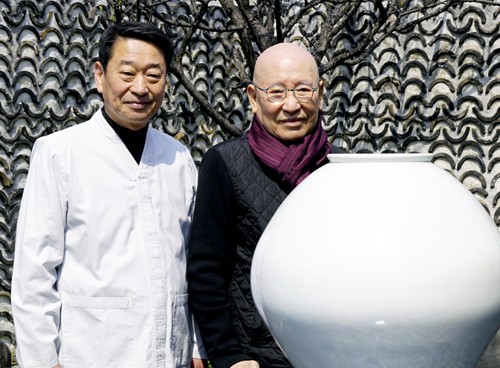

| 이용순 작가(왼쪽)가 최근 자신의 달항아리를 최고로 꼽는 박서보 화백과 첫 만남을 가졌다. 이 작가는 “만들면 만들수록 달항아리가 한국 미술의 특색을 그대로 담아내고 있는 표상 같은 존재라는 것을 실감하게 된다”고 말했다. |

박 화백은 “이용순 작가는 옛 도자(골동)수리와 재현을 통해 터득한 경지가 예사롭지 않다”며 “형식이나 테크닉을 넘어서 몰입의 경지에 이르고 있다”고 극찬했다. 이에 대해 당사자인 이 작가는 “그저 내가 빠져서 만들 뿐”이라며 겸연쩍어했다. 두 사람은 그동안 작품으로만 소통했지만 얼굴대면은 이번이 처음이다.

박 화백은 이 작가의 달항아리에서 자신의 작품을 본다. 무한반복의 몰입에서 오는 무목적성의 경지다. 오로지 흙과 불, 물레와 합일된 작가의 열중이 목적마저 비워내고 있다는 것이다.달항아리는 어떠한 문양도 없이 단순한 형태와 유약, 태토(흙)만으로 일궈냈다는 점에서 단색화의 전형이라는 얘기다.

박 화백은 단색화의 요체는 반복이라 했다. 단순함의 반복이 삶이자 나를 살리는 길(수행)이라는 주장이다. 서양의 다색주의의 상대개념으로서의 모노크롬(단색주의)과는 그런 점에서 궤를 달리한다. 이용순의 달항아리에서 반복을 통한 손끝 감각, 몰입의 결과가 읽혀진다는 것이다.

이 지점에서 승려들의 수행자세가 떠올려진다. 욕심과 화내는 마음, 고집스러운 마음을 버리고 청정하고 고요한 마음, 지혜로운 마음을 갖기 위해 기본 수행자세를 반복하게 된다. 왼손 위에 오른손을 교차하여 자연스럽게 단전 부위에 가지런히 모으는 자세는 마음을 밖이 아닌 안으로 모으는 자세다. 두 손을 가슴에 마주하는 합장은 흐트러진 마음을 일심으로 모으는 자세다. 만나는 상대도 고요한 마음을 갖게 만든다. 큰절(오체투지)은 교만과 어리석음을 떨쳐버리는 가장 경건한 예법이다. 이처럼 한결같이 하는 것(반복하는 것)이 수행이라 했다. 작가에게도 반복된 프로세스가 수신이 되고 작품이 된다.

색도 약간 푸른 기가 도는 설백에서 불투명한 유백까지 스펙트럼이 넓다. 박서보 화백은 설백의 백자사발이 비워져 있음에도 맑고 푸른 물이 담겨 있는 느낌에 이끌려 달항아리에까지 이르게 됐다.

이용순 작가는 20대에 옛도자 수리로 도자기에 입문했다. 어느 순간부터 전통 명품도자 같은 작품을 만들어야겠다는 욕심이 생겼다. 결혼반지까지 팔아 3년의 세월을 버티며 남몰래 작품을 만들기 시작했다. 가을 밤 어느 지인의 대청마루에 놓인 조선달항아리를 보고 전율을 느꼈다. 또 하나의 달이 떠 있는 착각에 빠져들었다. 달항아리의 매력에 푹 빠지게 된 계기다. 어느 시기부터 일본인들의 주문이 쇄도했다. 사간 이들이 조선의 달항아리로 일본의 뮤지엄에 기증하거나 판 것도 있다는 후문도 들었다. 당연히 작가는 조선의 무명 도공으로 포장됐을 것이라 짐작만 할 뿐이다. 이미 오래전의 일들이다. 국내에서도 그의 작품을 찾는 이들이 늘고 있다.

그를 아끼는 한 컬렉터가 이름을 걸고 작품을 만들라는 권유가 있으면서 수년 전부터 작가 이름을 내걸기 시작했다. 자식들에게 재현품이나 만드는 무명의 도공이 아니라, 떳떳이 자랑할 수 있는 작가의 아버지가 돼야 하는 것 아니냐는 설득에 고집을 꺾었다. 백설기 같은 흙과 소나무재가 섞인 유약, 그리고 그의 손끝이 한데 어우러져 ‘이용순표 달항아리’가 탄생됐다.

그의 달항아리를 응시하고 있으면 빨려 들어갈 것만 같다. 손으로 누르면 들어갈 것 같기도 하다. 조선시대 명품인 금사리 도자색을 방불케 한다. 자세히 들여다보면 인절미 속살을 보는 듯하기도 하다. 괜스레 마음이 풍성해지는 기분이다.

그는 늘 뒷머리가 쭈빗거릴 정도로 집중해서 작업에 임한다. 그럼에도 때론 장작가마의 예상치 않은 요변에 허탈해하기도 한다. 보름 정도 축 처져서 절망감에 술에 취하기도 한다. 그때마다 오기로 다시 일어선다고 말했다.

그는 달항아리의 매력은 포스트모던적 성질에 있다고 말한다. 일정한 법주와 규격에서 벗어나는 지점의 미학이다. 비대칭 기물이 주는 부조화의 조화. 기운 대로의 조화, 똑바르지 않은 안정감 등이 달항아리의 진장한 맛이라고 했다.

이용순 도예가는 24일부터 다음달 11일까지 통인옥션갤러리에서 전시회를 연다. 조만간 열리는 영국전시 프리뷰 성격이다.

그가 달항아리를 여러 개 꺼내 보여주었다. 공간과 빛에 따라 보이는 각양의 얼굴을 보라고 권했다. 카메라에 그 색들을 담지 못함이 못내 아쉬웠다. 그것이 천 개의 얼굴을 가졌다는 달항아리의 매력이다. 달항아리가 지금도 여전히 현대미술의 취향마저도 만족시키는 이유가 아닐까.

편완식 미술전문기자 wansik@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 정치 지도자와 골프](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118517069.jpg

)

![[김환기칼럼] 유죄·비호감, 한국 정치 리더십의 추락](http://img.segye.com/content/image/2023/10/23/128/20231023528358.jpg

)

![[기자가만난세상] 추락한 변호받을 권리](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118517017.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 백장미의 창백](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118517058.jpg

)