지난 4일 서울 강남구 대치동의 한 빌딩 앞에 설치된 높이 3m가량의 조형물은 몹시 지저분했다. 관리가 되지 않아 새까만 먼지로 뒤덮여 있었다. 조형물을 지지하는 대리석에는 담배꽁초와 종이컵이 수북했다. 누군가 침을 뱉은 듯 지저분한 얼룩도 묻어 있었다.

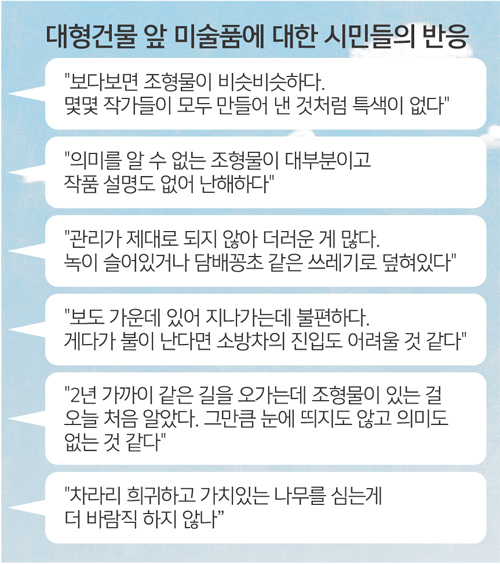

시민들과 예술의 접근도를 높이고 예술가 지원을 위해 대형건물에 설치하도록 되어 있는 공공미술품의 일부가 애물단지로 전락한 현실을 보여주는 사례다. 관리가 엉망이거나 주변 환경과의 조화를 고려하지 않아 거리의 풍경을 해치고 보행에 불편을 주는 사례도 적지 않다. 없느니만 못한 상태의 공공미술품은 서울 시내 곳곳에서 확인할 수 있다.

또 종로구 내수동의 한 건물 앞에는 고대 그리스·로마의 유적처럼 무너져가는 기둥과 대들보를 형상화한 조형물이 서 있는데 반짝이는 금속과 유리로 장식된 인근의 현대식 주거단지와 어울리지 않아 “생뚱맞아 보인다”는 게 주민들의 평가다.

하지만 일부 건물주는 법을 어기지 않는 범위에서 구색 맞추기에 급급하고 있다. 설치 비용을 단순한 세금으로 여겨 공공미술품이 주변 미관을 오히려 해치거나 관리가 제대로 이뤄지지 않는 실정이기도 하다. 일부는 브로커를 통해 비용에 맞춰 작품을 들여오는 것으로 알려졌다.

공공미술품에 대한 지방자치단체의 심의절차가 있기는 하지만 사실상 유명무실하다. 건물 준공 막바지에 심의가 들어오면 준공일자에 맞추기 위해 제대로 심사가 이뤄지지 않는다는 지적이 많다. 승인율은 60∼70%에 달한다.

이에 서울시는 지난해 11월 공공미술품을 심의, 관리하는 공공미술위원회를 출범시켜 상설기구로 격상시키고 위상을 대폭 강화했다. 과거에 순번으로 정하던 심의위원을 전문가 20명으로 구성하고 건축허가 단계부터 공공미술품의 작품성 등을 검토하도록 했다.

안규철 서울시 공공미술단장(한국예술종합학교 조형예술과 교수)은 “대부분의 공공미술품이 건물의 장식품처럼 인식되다 보니 (주변 환경과) 어울리지 않고 비슷한 작품들이 여기저기 생겨난다”며 “설치 및 준공검사가 끝나면 행정적 개입도 어려워 관리가 제대로 이뤄지지 않는 실정”이라고 지적했다.

안 단장은 “고만고만한 작품들을 늘어놓는 지금의 방식보다 건축설계 과정에서 함께 계획해 건물 주변 경관에 어울리게 하는 등 다양한 시도가 필요하다”고 덧붙였다.

김범수 기자 sway@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 머스크의 파격 구인 공고](http://img.segye.com/content/image/2024/11/18/128/20241118500088.jpg

)

![[특파원 리포트] ‘안전한 사회’ 우기는 중국](http://img.segye.com/content/image/2023/09/25/128/20230925500060.jpg

)

![[이삼식칼럼] 누가 ‘노인’인가](http://img.segye.com/content/image/2024/03/10/128/20240310510496.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 냉전 시기 동아시아 열전의 유산과 오늘](http://img.segye.com/content/image/2024/11/03/128/20241103510110.jpg

)