동물실험에서는 탁월한 약효를 나타내는 신약 후보물질들이 막상 사람에게서는 효과가 미미한 이유는 무엇일까?

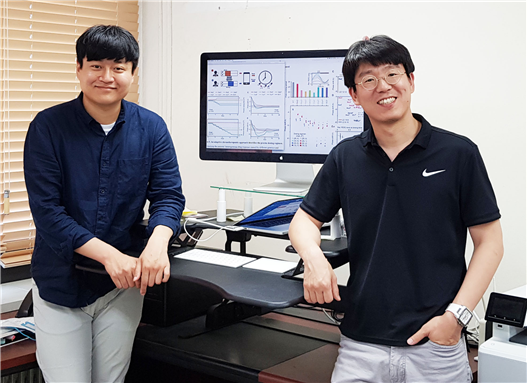

카이스트(KAIST) 김재경(수리과학과) 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 동물 실험과 임상 시험 간에 흔히 발견되는 약효의 차이가 빛의 노출 여부에 의해 발생한다는 사실을 처음으로 밝혀냈다. 이와함께 사람 사이에도 수면을 좌우하는 생체시계(Circadian clock)에 따라 약효의 차이가 난다는 점을 확인했다.

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

연구팀은 그 원인을 규명하기 위해 수면 장애 치료약물을 대상으로 수학적 모델을 적용했다.

쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다.

연구팀이 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 분석한 결과 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

이와함께 증상이 비슷해도 환자라 해도 수면시간 결정에 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 ‘PER2’의 발현량이 달라 약효 차이가 난다는 사실도 규명했다. ‘PER2’의 양은 낮에는 증가하고 밤에는 감소한다. 이는 개인의 빛 노출 환경과 수면 장애를 가져오는 유전변이가 ‘PER2’ 단백질 발현에 어느 정도 영향을 미치느냐에 따라 약의 효과가 달라질 수 있음을 시사한다.

김 교수는 “하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀌게 돼 환자마다 적절한 투약 시간을 찾게 되면 최적의 치료 효과를 가져올 수 있다는 의미”라며 “의약학과 수학의 교류를 통해 신약개발이 휠씬 수월해지길 기대한다”고 말했다. 김대욱 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월호 표지논문으로 선정됐다.

대전=임정재 기자 jjim61@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)