지역은 단지 물리적인 공간이 아니다. 서울 동작구 노량진에는 젊은이들의 불안과 야망이 뒤엉켜 있고, 강남구 청담동에는 상위 1%들의 자존심이 넘쳐 흐른다. 장소는 저마다의 이미지를 안고 있다.

외국인 거주 인구가 200만명을 넘어서면서 ‘다문화’도 지역에 이미지를 입히는 중요한 요소가 됐다. 중국인과 조선족, 동남아 출신의 결혼 이주자, 외국인 노동자, 외교관과 기업 주재원 등 다양한 국적과 배경을 가진 외국인이 전국 곳곳에 밀집지를 이루고 있다. 하지만 모든 곳이 정겨운 ‘포린후드’(외국인을 뜻하는 ‘foreigner’와 이웃을 뜻하는 ‘neighborhood’의 합성어)로 환대받는 건 아니다. 출신국과 인종에 따른 이중적 시선은 외국인 거주지역에도 그대로 묻어난다.

◆혐오와 찬사… 극단적 이미지

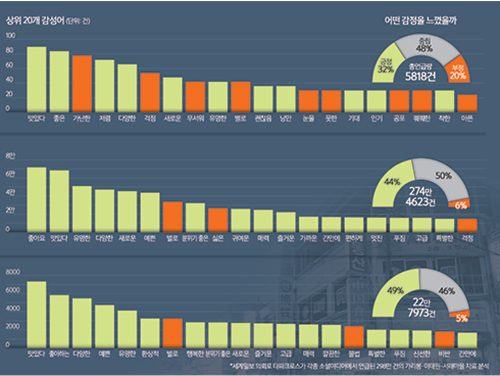

세계일보는 23일 빅데이터 전문업체 ‘타파크로스’에 의뢰해 소셜미디어 게시글에 드러난 지역 이미지를 분석했다.

서울의 대표적인 중국인·조선족 거주지인 구로 가리봉동과 ‘프랑스 마을’로 알려진 서초 서래마을, 그리고 다양한 외국인이 모여 있는 용산 이태원 등 세 지역이 트위터, 페이스북, 인스타그램, 블로그 및 각종 커뮤니티에서 어떻게 다뤄졌는지를 살펴봤다. 지난 4년(2016∼2019년)간 검색된 총 297만8414건의 자료를 대상으로 했다.

계층적 지역 이미지는 빅데이터 속에서 선명히 드러났다. 가리봉동은 관련 글 10개 중 1개(10.7%)가 혐오로 이어졌는데, 이태원에서는 그 빈도가 10분의 1(총 언급량의 1.0%)로 줄고, 서래마을은 또다시 3분의 1(0.3%)로 줄었다.

가리봉의 혐오 담론은 주로 중국인(조선족)과 관련해 ‘가리봉동 시장에 갔을 때 일요일 낮이었음에도 솔직히 졸았다’, ‘여성분들은 밤에 가리봉동 같은 곳에서 특히 조심하세요’와 같은 내용이 대부분이었다. 조선족의 존재 자체가 혐오로 이어지는 상황이다.

이태원은 ‘양키’처럼 직접 외국인을 겨냥한 혐오 외에도 ‘퀴어’(성 소수자), 클럽 등과 관련된 내용이 두드러졌다. ‘다름’과 이국적인 분위기가 누군가에게는 혐오의 대상이 됐다는 의미다. 서래마을은 혐오 담론이 극소수에 머물렀는데, 이마저도 대부분 2006년 프랑스인 영아 살해사건 관련 글이었다.

세 지역의 연관어와 감성어(긍·부정어)도 차이가 확연했다. 가리봉은 중국, 노동자, 쪽방, 불법, 베트남 등의 단어와 엮여 전체 언급량의 20%가 부정적인 내용이었다. 특히 조선족 범죄를 소재로 한 영화 ‘청년경찰’과 ‘범죄도시’가 잇따라 개봉한 2017년 하반기에 가리봉동 버즈량(검색량)이 평소보다 약 40% 늘었다. 미디어 속 부정적 이미지가 가리봉에 대한 혐오 담론을 부채질한 셈이다.

이태원과 서래마을은 대체로 맛집이나 데이트 코스로 인식됐고, 부정적인 내용은 5∼6%에 머물렀다. 차이가 있다면 이태원은 축제, 파티 등 격식 없는 놀이문화와 관련된 내용이 많은 데 비해 서래마을은 고급 식당이나 카페에 대한 언급이 다수를 이뤘다.

◆중국어 간판은 흉물, 삼색기는 명물?

가리봉동과 서래마을의 외국인 밀집지역은 출발부터 달랐다. 가리봉동은 1960∼1980년대 구로공단 노동자들의 대표적인 주거지였다. 이들은 ‘ㄷ’ 자 형태의 주택을 쪽방으로 나눈 ‘벌집촌’에 살았는데, 지금도 가리봉시장 뒤에 있는 오르막길에서 볼 수 있다.

이곳 토박이인 박세현(84)씨도 20대 때 벌집촌을 지었다. 박씨는 “이 집(2층집)에 쪽방을 만들어서 23~25명이 살았다”며 “시간대를 쪼개 임대를 준 적도 있다”고 했다.

1990년대 공장이 외부로 이전하면서 노동자들도 썰물처럼 빠져나갔고, 서울에서 제일 싸고 열악한 벌집촌만 덩그러니 남을 판이었다. 그 자리를 다시 채운 사람들이 조선족 이주민이다.

저숙련 외국인 노동자가 저렴한 주거비를 좇아 한곳에 모이는 현상은 우리나라만이 아니다. 문제는 이런 지역의 슬럼화를 막기 위한 정책적 뒷받침이 부족했다는 점이다.

가리봉동은 2003년 뉴타운 지구로 지정됐다. 한가운데 53층짜리 랜드마크 빌딩을 올리고, 5430가구가 사는 아파트를 짓겠다는 청사진이 발표됐다. 계획대로라면 5년 전 사업이 끝났어야 한다. 하지만 보상문제와 시행자인 LH공사의 자금사정으로 사업은 멈춰 섰고, 2013년 재추진되는 듯하다 이듬해 LH가 사업 포기를 최종 통보함으로써 없던 일이 됐다. 가리봉은 그렇게 10년간 재개발 지역으로 묶이면서 더욱 낙후된 마을이 됐다.

국토교통부와 구로구는 2015년부터 근린재생형 도시재생사업사업 등 정비사업을 진행 중이다. 이를 통해 가리봉시장에 아케이드(지붕)가 새로 설치되고, 보도블록도 다시 깔렸다. 하지만 중국인 밀집지역 이미지에 대한 전략적 고민은 읽히지 않는다. 옌볜거리는 ‘우마길 문화의 거리’가 됐고, 새 가리봉시장 간판은 ‘동포타운’이라는 글자만 빠졌다.

구로구청 관계자는 “재생사업의 일환으로 진행된 사업이라 (조선족에 초점을 두기보다) 문화의 거리라는 이름으로 진행한 것으로 안다”고 했다.

서래마을은 프랑스인이 모이기 전부터 부촌이었다. ‘다문화 마을의 형성 주체와 공간적 특성에 대한 연구’(한준섭, 단국대) 논문에 따르면 서래마을은 1970년대 효성빌라를 시작으로 고급 빌라촌이 만들어졌다. 그러다 1986년 용산 한남동에 있던 프랑스학교(LFS)가 옮겨오면서 프랑스인 거주지가 됐다. 높은 임대료를 충분히 감당할 수 있는 외교관, 기업 임원이 대부분이었다.

지자체는 프랑스 이미지를 마을 자산으로 적극 활용했다. 서래마을에 조성된 몽마르뜨공원, 매년 열리는 한불음악축제 등을 통해 ‘이곳은 프랑스 마을’임을 강조한다. 최근에는 서래마을이 더 프랑스처럼 보이도록 서래로 입구∼방배중 구간을 ‘서래마을 디자인 특화거리’로 조성했다. 한국과 프랑스 국기 색상을 적용한 서래마을 BI(브랜드 정체성)로 이정표를 세우고 가로등에는 프랑스 삼색기를 걸었다.

서초구 관계자는 “서래마을이 프랑스마을로 유명해서 상권 활성화에 도움이 됐는데, 최근 침체되는 분위기가 있어 다시 프랑스풍을 강조하는 사업을 벌이게 됐다”고 했다.

정은혜 건국대 모빌리티인문학연구원 교수는 “차별·편견 대신 긍정적으로 인식된 서래마을과 달리 가리봉동은 그동안 정책적 관심 밖에 있었다”며 “가리봉동과 같은 곳이 왜 도시 안에서 중요한가에 대한 고민과 함께 조선족뿐 아니라 원주민(한국인) 입장에서의 연구도 병행돼야 한다”고 제언했다.

특별기획취재팀=안용성·윤지로·배민영 기자 ysahn@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)