청년 20%, 당뇨 앓거나 위험군에 속해

정상체중 5% 불과… 비만 관련성 높아

코로나 이후 자극적 식단 등 탓에 급증

급속한 발생에 발견 즉시 치료가 중요

신장질환·당뇨발 등 합병증 빨리 생겨

체중 급감 등 증상 보일 땐 의심해봐야

당뇨병은 중장년층의 대표 질환으로 널리 알려졌다. 그러나 최근 당뇨병의 발병 시기가 앞당겨지고 있다. 20∼30대에 발병하는, 이른바 ‘청년 당뇨병’이다.

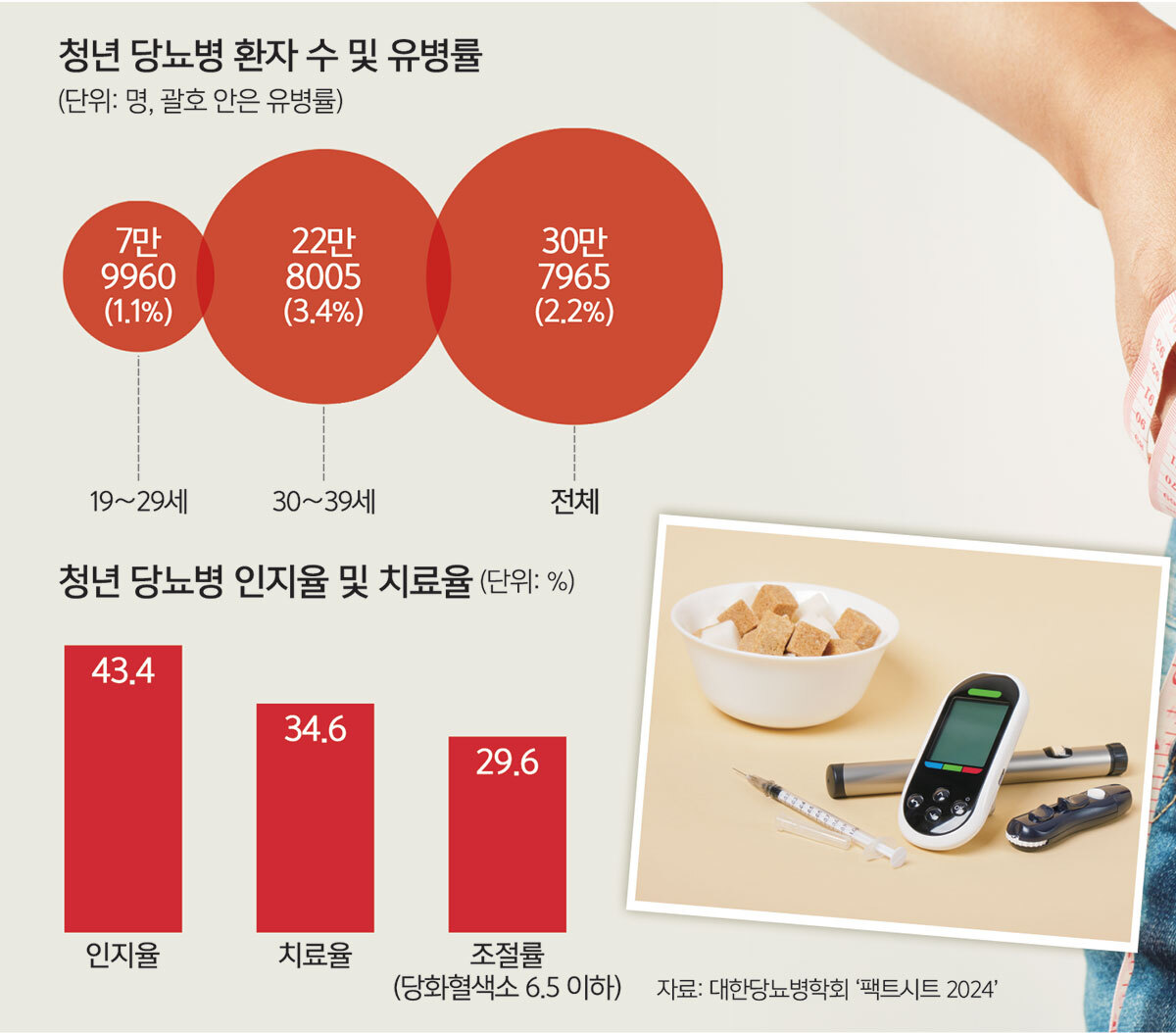

30일 대한당뇨병학회 ‘팩트시트 2024’에 따르면 우리나라 청년(19∼39세)의 2.2%가 당뇨병 환자다. 특히 남성의 비율이 높다.

청년 당뇨병 환자는 2014년 18만3928명에서 2022년 30만7965명으로 8년 새 67.4% 늘었다. 내당능장애(당뇨병 전 단계)까지 포함하면 청년 인구의 20%가 당뇨이거나 당뇨 위험군이다.

당뇨병은 혈액 내 포도당이 높아서 소변으로 포도당이 넘쳐 나오는 것을 의미한다. 공복혈당 126㎎/㎗ 이상, 식후 2시간 혈당 200㎎/㎗ 이상, 당화혈색소 6.5% 이상이면 진단된다.

의료계에서는 최근 급증하는 청년 당뇨에 대한 우려의 목소리가 높다. 대한당뇨병학회는 ‘청년 당뇨병 태스크포스(TF)팀’까지 두고 있을 정도다.

곽수헌 서울대병원 내분비내과 교수는 “청년 당뇨병은 유병률이 증가하고, 합병증은 늘어나는데 관리가 어렵다는 점에서 노인 당뇨병보다 더 심각하게 바라볼 필요가 있다”고 지적했다.

청년 당뇨병은 비만과 관련성이 높다. 청년 당뇨병 환자에서 정상체중(BMI 23㎏/㎡ 미만)인 환자는 4.9%에 불과하다. 과체중(8.0%), 비만 1단계(37.0%), 비만 2단계(30.1%), 비만 3단계(20.0%)였다. 복부비만도 84%에 달했다. 노인 당뇨의 경우 38.3%가 정상체중인 것과 대비된다. 서구화된 식습관으로 꾸준히 증가 추세였는데, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 야외활동이 준 데다 짜고, 달고, 매운 배달 음식 위주의 식습관이 강화되면서 청년 당뇨병이 급증한 것이다.

곽 교수는 “노인 당뇨병이 나이가 들면서 오랜 기간 천천히 혈당이 올라간 결과물이라면, 청년 당뇨의 경우 급속하게 발생하는 점이 다르다”며 “고령층이 건강검진으로 당뇨병 진단을 받는 반면 청년 당뇨병 환자는 급속하게 살이 빠지거나 물을 많이 마시고 소변을 많이 보는 등 당뇨병이 많이 진행됐을 때 나타나는 증상이 발생해 급하게 병원을 찾아 처음 진단을 받는 경우가 많다”고 설명했다.

청년 당뇨병은 처음부터 증상이 심각해 경구 약물로 조절이 안 돼 인슐린 주사를 맞거나 약제의 개수가 늘어나는 경우가 많다.

긴 유병 기간도 문제다. 80세까지 산다면 60대 당뇨병 환자가 20년간 당뇨병을 달고 사는 반면, 20대 환자는 60년을 질환과 함께 살아야 한다는 의미다. 당뇨병 환자는 일반인보다 심뇌혈관질환 위험이 2∼4배 높은 것을 비롯해 신장 질환, 당뇨병성 망막증, 당뇨병성 족부질환(당뇨발) 등 다양한 합병증을 겪는다. 통상 이런 합병증은 10∼15년 이상 지나 발생하는데 청년 당뇨병이 관리가 안 되면 더 빨리 합병증이 발생한다.

그러나 젊은 환자들은 질병의 심각성을 인지하지 못한다. 청년 당뇨 환자의 34%가 흡연, 16%가 고위험 음주를 이어갔다. 노인 당뇨병 환자의 흡연율(10%)과 고위험 음주(6%)보다 3배 높은 수치다. 곽 교수는 “청년 당뇨병의 경우 학교, 직장 등 사회생활이 가장 왕성한 시기라는 점에서 운동이나 식이요법 등에서 관리를 잘하지 못하는 측면이 있다”고 지적했다.

치료율은 34.6%로 턱없이 낮다. 이 때문에 10명 중 3명만 당화혈색소 6.5% 이하라는 혈당 조절 목표에 도달했다.

곽 교수는 초기 치료를 강조했다. 진단 3년 이내에 적극적으로 치료하고 생활습관을 교정할 경우 당뇨 수치가 완치에 가까울 정도로 돌아가기도 한다는 것이다. 3년이 ‘골든타임’인 셈이다.

곽 교수는 “발병 후 3년이 지났다고 치료가 어렵다는 얘기는 아니지만, 3년 내 치료 시 확실히 장기적인 당뇨병 예후가 좋게 나타난다. 이 시기 최대한의 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 다크 팩토리](http://img.segye.com/content/image/2025/03/31/128/20250331518489.jpg

)

![[주춘렬 칼럼] 中 간 이재용, 美 간 정의선](http://img.segye.com/content/image/2023/10/25/128/20231025519049.jpg

)

![[기자가만난세상] 일본, 호감과 비호감 사이](http://img.segye.com/content/image/2022/07/11/128/20220711522634.jpg

)

![[기고] ‘점자교원 자격제’ 관리 인력 확충 절실하다](http://img.segye.com/content/image/2025/03/31/128/20250331518453.jpg

)