괴롭힘당하는 것 보고도

보복당할까 두려워 침묵

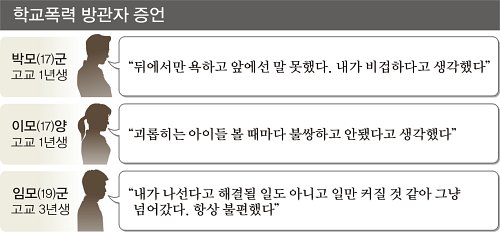

일부는 재미있어하기도 “친구가 맞는 걸 보고도 앞에서는 말하지 못하고 뒤에서만 욕했어요. 속으로는 ‘그만해’라고 수십 번도 더 외쳤어요.”

경기도 안양에서 고등학교를 다니는 박모(17)군은 중학 시절 학교폭력을 목격할 때마다 비굴했던 자신을 떠올리며 고개를 떨궜다. “싸움을 잘 하는 애들이 약한 친구 1명을 집중적으로 괴롭혔어요. 준비물을 대신 가져오라거나, 뭘 시켰는데 말을 안 들으면 바로 욕설이 날아왔죠. 선생님한테 혼이 나면 그 친구가 대신 화풀이 대상이 되는 일도 다반사였어요.” 박군은 “그런 모습을 볼 때마다 말리고 싶었지만 내게도 피해가 올까봐 모르는 척했다”며 “내가 너무 비겁했던 것 같다”고 털어놨다.

경기 지역의 고교 1년생 이모(18)양도 중학교 때 겪었던 학교폭력 기억이 생생하다. “중2 때 친구가 온몸에 피멍이 들고 팔에 살이 파여 있었어요. 선배들이 ‘생일빵’을 했는데 드라이버를 불로 달궈서 지졌다는 거예요. 너무 큰 충격을 받았어요.” 한 친구는 ‘일진’이 자기 발에 걸려 넘어졌다는 이유로 1년 내내 ‘왕따’(집단괴롭힘)를 당했다. 해당 일진의 무리들은 이 학생의 책상에 침을 뱉어놓거나 커터칼로 심한 욕을 써놓곤 했다. 그 친구는 울다 지쳐 학교에 안 나오는 일도 많았다. 지체장애가 있는 한 친구는 아이들이 신발을 숨겨놓는 바람에 한참을 울다 엄마가 온 뒤에야 집에 간 적도 있었다. 이양은 “그런 일을 보고도 말리는 친구들은 거의 없다”면서 “그냥 재미있어 하거나 자기한테 화살이 돌아올까봐 무서워했다”고 말했다.

고교 졸업을 앞둔 임모(19)군은 “중고교 시절 안 좋았던 일들은 다 잊고 싶다”고 했다. 친구가 ‘생일빵’을 당해서 구급차에 실려갔던 일은 여전히 악몽처럼 그의 기억 한쪽에 자리 잡고 있다. 임군은 “(학교폭력을) 볼 때마다 불편하다”면서도 “내가 나선다고 해결될 일도 아니고 괜히 더 큰 싸움이 날까 싶어서 그냥 넘어가곤 했다”고 토로했다. 그는 “대부분 친구들도 비슷한 생각일 것”이라고 말했다.

고교 졸업을 앞둔 임모(19)군은 “중고교 시절 안 좋았던 일들은 다 잊고 싶다”고 했다. 친구가 ‘생일빵’을 당해서 구급차에 실려갔던 일은 여전히 악몽처럼 그의 기억 한쪽에 자리 잡고 있다. 임군은 “(학교폭력을) 볼 때마다 불편하다”면서도 “내가 나선다고 해결될 일도 아니고 괜히 더 큰 싸움이 날까 싶어서 그냥 넘어가곤 했다”고 토로했다. 그는 “대부분 친구들도 비슷한 생각일 것”이라고 말했다.

전문가들은 “‘나도 피해자가 될 수 있다’는 생각이 개입 자체를 어렵게 한다”며 “대처법 교육이 절실하다”고 입을 모은다. 학교폭력 현장의 방관자로만 남아서는 스스로를 ‘비겁한 인간’으로 여기도록 만들 뿐이라는 것이다.

서울대 문용린 교수(교육학)는 “방관자들에게 남는 트라우마는 자조와 자괴감으로 이어지고, 이는 사춘기 학생들에게 부정적인 영향을 준다”며 “이들에게 학교폭력을 거부할 힘을 길러주는 시스템을 구축해야 한다”고 지적했다. 중앙대 정태연 교수(심리학)도 “학급에서 학교폭력에 대해 토론하면서 문제를 공유하는 시간을 갖는 등 자기들만의 규범을 만들도록 도와줘야 한다”고 제안했다. 정 교수는 “지금은 학교폭력 현장을 학생 개개인이 관찰하고 대응해야 하는 상황이라 개입의 짐을 혼자서 져야 한다”며 “개인이 아닌 집단이 관찰한다는 심리를 가지면 학생들 스스로 학교폭력을 관리할 수 있다”고 강조했다.

박영준 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 옥스퍼드 사전 올해의 단어 ‘뇌 썩음’](http://img.segye.com/content/image/2024/12/03/128/20241203500364.jpg

)

![[박희준칼럼] 사법 판단은 존중되어야만 한다](http://img.segye.com/content/image/2024/02/19/128/20240219517565.jpg

)

![[기자가만난세상] 특검팀 출신 대통령 맞습니까](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114516965.jpg

)

![[기고] ‘총리선출제’ 도입으로 분권 완성하자](http://img.segye.com/content/image/2024/09/02/128/20240902518001.jpg

)