◆조기진단·대응 체계 미흡

발달장애는 조기에 발견해 치료하면 사회성 부족이나 문제행동이 크게 완화되는 것으로 알려져 있다. 그러나 조기발견을 할 수 있는 체계는 부족하기 짝이 없다.

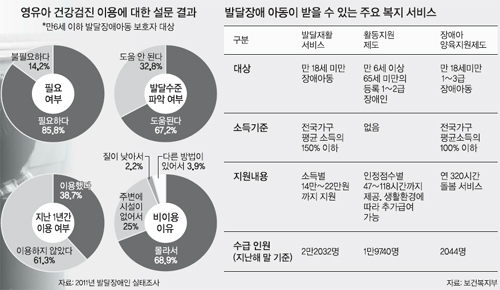

정부는 2008년부터 7차례 검진을 받을 수 있는 ‘영유아 건강검진’을 도입했으나 실제 이용률은 높지 않다.

보건복지부의 2011년 실태조사에 따르면 만 6세 이하 발달장애아 보호자들에게 지난 1년간 영유아 건강검진 이용 여부를 물은 결과 38.7%만이 이용했다고 답했다. 진단을 이용하지 않은 사람들의 68.9%는 ‘몰랐다’고 답했다. 진단체계를 갖춰놓고도 홍보를 제대로 하지 않은 셈이다. 영유아 건강검진에서는 ‘월령별 발달 모니터링(KASQ)’으로 발달장애 여부를 선별해 내지만 이후 정밀진단을 할 수 있는 ‘한국판 검사도구’는 없다.

자녀가 발달장애라는 것을 받아들여도 막막하기는 마찬가지다.

지적장애 2급인 큰아들(11)과 1급인 둘째 아들(9)을 키우고 있는 김미희(가명·38·여)씨는 장애 판정을 받은 뒤 병원에서 아무런 조언도 받지 못했다고 털어놨다. 김씨는 “처음에는 인터넷을 검색해 맞는 정보인지 아닌지도 모르는 상태에서 치료센터를 찾아다녔다”면서 “센터에서 만난 같은 처지의 부모들에게서 들은 정보로 하나씩 알게 됐다”고 설명했다.

발달장애아동을 키우면서 받을 수 있는 정부 지원은 크게 ▲장애인 활동지원제도 ▲장애아 양육지원제도 ▲발달재활서비스 등이 있다. 장애인 활동지원제도는 소득 수준이나 장애 유형에 상관없이 만6세 이상, 65세 미만 1∼2급 장애인은 누구나 신청할 수 있다. 자격을 갖춘 활동보조인이 신체활동지원, 이동보조, 방문목욕, 방문간호 등을 해 준다. 지난해 활동지원제를 이용한 발달장애인은 1만9740명(지적장애 1만4396명, 자폐성 장애 5344명)으로 전체 발달장애인의 10% 수준에 불과하다.

이 제도는 파주의 장애남매가 변을 당하기 전 신청했다가 절차가 까다롭고 오래 걸려 수급을 포기했던 제도다. 올해부터 2급까지 신청이 가능해졌지만 여전히 3급은 해당사항이 없다.

새누리장애인부모연대 파주시지부 서혜자 회장은 “발달장애아동은 장해등급과 상관없이 보살핌이 필요한 경우가 대부분”이라며 “활동지원제도의 경우 등급 제한 없이 발달장애아동 모두가 이용할 수 있어야 한다”고 말했다.

장애아 양육지원은 장애등급 1∼3급인 만 18세 미만 장애아동 가족이 이용할 수 있다. 전국 가구 평균소득의 100% 이하인 만 18세 미만 장애아동을 둔 가정이 신청할 수 있고, 학습·놀이활동, 안전·신변보호 처리, 외출지원 등을 받을 수 있다. 지난해 2044명(지적 1589명, 자폐성 455명)이 지원을 받았다. 이는 발달장애 아동의 3.9%에 불과하다.

◆질적 측면도 미흡, 일괄적 지원도 문제

정부 지원은 질적으로도 만족스럽지 못하다는 지적을 받는다. 활동보조인들은 발달장애에 대한 별다른 지식도 없이 서비스를 제공한다. 자폐성 장애를 앓는 아들(18)을 둔 최모(57·여)씨는 최근 “아이에게 도움이 될까 싶어 활동보조인 교육을 받았다”며 “하지만 총 40시간의 교육 중 발달장애에 대한 교육은 1시간에 불과했다”고 말했다.

활동보조인들이 발달장애인을 꺼리는 것도 문제다. 난폭한 성향이 드러나는 중증 발달장애인이 활동보조인을 구하는 것은 ‘하늘의 별 따기’다. 최씨는 “활동보조인을 구할 때 아이가 크고 무섭다는 이유로 4번이나 거절당했다”고 털어놨다.

발달장애아동은 가구의 소득수준에 따라 정부에서 매달 최대 22만원까지 지원하는 발달재활 서비스를 받을 수 있다. 학교에 다니는 경우 각 지역 교육청에서 매달 12만원의 치료비를 준다.

문제는 두 가지 제도를 한 가지 치료 영역에 사용할 수 없다는 점이다. 지적장애 2급 딸(10)을 키우고 있는 박승미(가명·48)씨는 딸아이에게 언어치료를 집중적으로 시키고 싶지만 두 가지 지원을 모두 언어치료에 쓸 수 없어 답답하기만 하다.

박씨는 “복지부 바우처는 언어에 쓰고, 교육청 바우처는 미술치료에 쓰고 있다”며 “언어치료에 더 드는 비용은 사비로 충당하고 있다”고 말했다.

오현태 기자 sht98@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 베네수엘라·가이아나 분쟁](http://img.segye.com/content/image/2025/04/20/128/20250420516019.jpg

)

![[특파원리포트] 尹의 퇴장과 韓·日 관계](http://img.segye.com/content/image/2025/04/20/128/20250420515994.jpg

)

![[구정우칼럼] 트럼프 vs 하버드, 주눅 든 우리 대학](http://img.segye.com/content/image/2025/04/20/128/20250420515930.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 6·25전쟁과 전차 운용의 재발견](http://img.segye.com/content/image/2025/04/20/128/20250420515971.jpg

)