해법으로는 더 내고 덜 받는 구조로 연금개혁을 다시 해야 한다거나 아예 해산해야 한다는 파격적인 주장도 나온다. 보다 현실적 대안으로는 해외 투자 비중을 늘려야 한다는 데 이견이 없다. 고래가 ‘연못’을 벗어나 ‘바다’로 가야 썰물의 충격을 덜 수 있기 때문이다.

기금 고갈 우려로 국민연금 개혁은 이미 두 차례 이뤄졌다. 김대중정부에서 급여 수준을 은퇴 전 평균 소득의 70%에서 60%로 내렸고 노무현정부에선 다시 40%로 낮췄다. 국민연금공단 관계자는 "5년 주기로 재정 계산을 해 보험료율과 급여 수준을 조정하게 돼 있다"고 말했다. 그렇게 했어도 2060년 기금은 바닥을 드러낼 전망이다. 그럼 다시 지금보다 더 내고 덜 받는 구조로 국민연금을 개혁한다면 문제가 해결될까.

국민적 논란을 극복하고 힘겹게 다시 구조개혁에 성공한다 해도 문제가 해결되는 건 아니다. 기금 고갈 시기를 더 늦출 수 있을지 몰라도 거대성 문제는 더욱 심각해질 수밖에 없기 때문이다. 전성인 홍익대 경제학과 교수는 “돈을 더 걷는다면 기금 규모가 쉽게 1경원을 넘어 국채, 블루칩을 모두 사들이고도 돈이 남을 것”이라며 “자본시장이 곧 국민연금이 되는 것”이라고 말했다. 국민연금이 국민 경제에 미칠 충격을 감안한다면 기금의 규모를 키워 버티기를 하기보다 오히려 규모를 줄여야 한다는 주장이 설득력을 갖는다. 더 나아가 전 교수는 “국민연금은 애당초 잘못된 설계로, 솔직한 해법은 오늘 정산하고 해산하는 것”이라고 말했다.

“국민연금이 금융 시장, 국민 경제에 끼치는 영향을 줄이려면 해외 투자비중을 확대해 나갈 수밖에 없다”는 말은 국민연금의 거대성 문제를 고민하는 전문가들이 이구동성으로 하는 얘기다.

남재우 자본시장연구원 연구위원은 “해외로 나가는 건 선택의 문제가 아니라 필수”라고 강조했다. 국민연금공단도 해외투자 확대를 서두르고 있다.

기금운용본부 관계자는 “시장 붕괴의 우려가 있고 그것 때문에라도 해외 투자를 서두르고 있다”며 “해외 투자 비중을 늘려가는 게 현실적 대안일 것”이라고 말했다. “예를 들어 자산 10조원을 한꺼번에 국내에서 처분한다면 충격이 크지만 해외에서 처분한다면 별 충격이 없을 것”이라고 그는 말했다.

해외 투자 확대가 현실적 대안이라는 데 이견이 없으나 쉽지는 않다. 전문성 부족의 문제도 있고 해외 투자 리스크 우려도 적잖다.

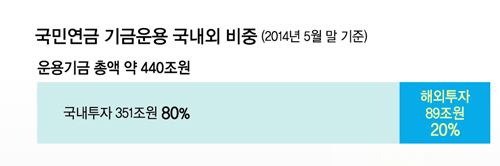

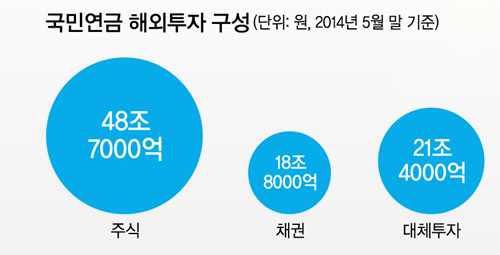

김용하 한국연금학회장(순천향대 금융보험학과 교수)은 “국민연금 규모를 보고 해외에서 투자 오퍼는 들어올 것인데 그 오퍼에 적극적으로 대응하기에는 역량이 많이 부족하다”고 지적했다. 기금운용본부 관계자는 “2000년대 중반부터 해외 투자를 시작했고 연기금 중 가장 열심히 오랜 시간 진행했으나 늘 부족한 건 있다”면서도 “해외 투자는 위험하다는 인식도 있는 만큼 사회적 공감대도 중요하다”고 말했다. 5월 말 기준 국민연금 기금 운용 총액 약 440조원 중 해외투자는 89조원으로 20%를 차지하고 있다. 이 중 주식이 48조7000억원으로 과반(55%)이며 대체 투자 21조4000억원(24%), 채권 18조8000억원(21%)이다.

류순열 선임기자 ryoosy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 반도체 보조금](http://img.segye.com/content/image/2024/12/22/128/20241222510245.jpg

)

![[특파원리포트] 전환기의 신뢰](http://img.segye.com/content/image/2024/12/22/128/20241222510094.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 잔인무도한 언어폭력](http://img.segye.com/content/image/2024/12/22/128/20241222510079.jpg

)

![[이삼식칼럼] 인구 절벽과 안보 위기](http://img.segye.com/content/image/2024/12/22/128/20241222510058.jpg

)