그런데 고용주 대신 미국측 알선업체가 서류에 서명했다. 결국 그의 이민신청은 연방정부에서 허가를 받지 못했다. 한국 알선업체는 “우리는 서류를 보내는 일만 한다”며 6개월간 진행상황에 대해 전혀 설명을 해주지 않았다. 이씨는 “서울 강남대로에서 버젓이 영업하는 회사인데 무허가업체인 줄은 꿈에도 몰랐다”고 말했다. 그는 한국소비자원에 중재를 신청했다.

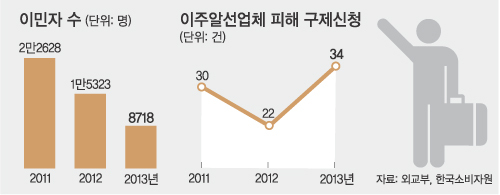

무허가 이주알선업체 난립으로 이민 희망자들의 피해가 끊이질 않고 있다. 미국은 9·11테러사건 이후 이민법을 강화했으며, 호주도 최근 이민법을 강화했다.

이 때문에 현지 사정에 어두운 이민 희망자들의 피해가 줄지 않고 있다. 소비자원에 이민알선과 관련해 신고된 피해 구제신청은 2012년 22건에서 지난해 34건으로 늘었다. 상담건수도 매년 300∼400건씩 접수되고 있다.

외교부에서 허가를 받아 ‘이주공사’란 이름으로 영업하는 업체는 전국적으로 70여곳이다. 서울 중구 남대문 일대와 미 대사관 근처, 강남구 강남대로 인근에 수십개의 업체들이 ‘서류대행’, ‘미국비자 대행’ 등 간판을 내걸고 영업하고 있지만 상당수가 무허가이다. 서울 종로구청 주변의 경우 25개 이주대행사가 영업을 하는데 이 중 허가를 받은 업체는 3곳에 불과하다. 나머지는 모두 무허가로 영업하는 것이다. 외교부에 따르면 유학과 어학연수, 취업이민을 포함한 해외이민알선업 시장은 연간 5000여억원에 달한다.

무허가 업체들은 보험가입이 안 돼 이민희망자들이 일이 꼬였을 경우 구제받기가 어렵다. 지난해 8월 캐나다 이민을 추진했던 최모(43)씨는 “최장 6개월을 기다리면 취업비자를 받을 수 있다”는 알선업체의 말을 믿고 캐나다로 향했다. 하지만 그는 현지 알선업체가 보증을 거부해 가족과 함께 쫓겨났다. 최씨는 국내 알선업체를 다시 찾았지만 도산해버리는 바람에 대행료 1300만원을 고스란히 떼였다.

무허가 알선업체에 대한 정부의 단속은 거의 이뤄지지 않고 있다. 외교부의 한 관계자는 “단속을 해야 하는 경찰청 외사계 인원이 많지 않아 미등록 업체에 대해 손을 대지 못하고 있다”고 말했다.

한국소비자원의 한 관계자는 “허가받은 업체보다 무허가 업체와 분쟁하는 경우가 많다”며 “외국의 이민법이 강화되면서 이민수속을 알선업체에 맡기는 사람이 많은데, 주의가 필요하다”고 말했다.

정선형·김건호 기자 linear@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 내기 사이트만도 못한 주류 언론](http://img.segye.com/content/image/2024/11/08/128/20241108500080.jpg

)

![[기자가만난세상] 장관 없는 세종](http://img.segye.com/content/image/2024/11/07/128/20241107520812.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프, 강대국 정치의 귀환](http://img.segye.com/content/image/2024/11/08/128/20241108500071.jpg

)

![[성백유의스포츠속이야기] 스포츠언론의 쇠퇴](http://img.segye.com/content/image/2024/11/07/128/20241107520951.jpg

)