|

| 내진 보강된 건물 모습. 자료사진 |

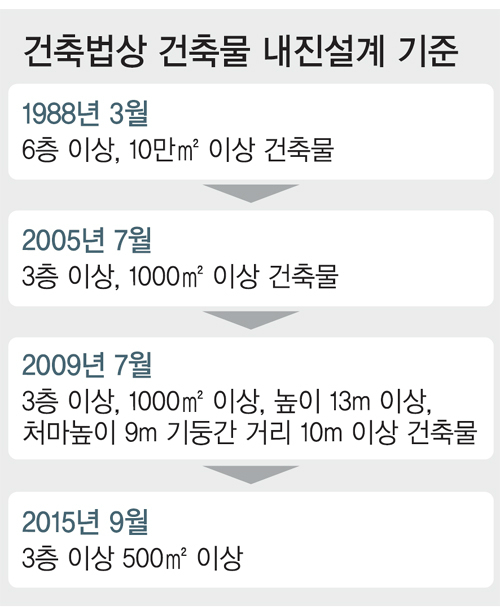

19일 국민안전처에 따르면 현재 우리나라는 3층 이상, 연면적 500㎡ 이상의 건축물은 내진설계를 의무화하고 있다. 그러나 이 내진설계 기준이 실시된 것은 1년도 되지 않았다. 1988년 건축법으로 내진설계를 의무화할 때 대상은 현재보다 느슨한 6층 이상 건축물, 10만㎡ 이상에 한정됐다. 1988년 이전 지어진 건축물과 1988년부터 2005년까지 17년간 지어진 3층 이상 5층 이하 건축물은 내진설계가 되지 않았다.

안전처는 5∼6층 규모의 공공건축물 내진보강에는 2억∼4억원, 민간 건축물은 이보다 낮은 수천만∼2억원 수준의 비용이 들어가는 것으로 추산하고 있다.

공공건축물의 내진보강도 현재 40.8%에 불과한 수준이다. 다목적댐과 원자로 및 관계시설, 석유정제시설 등은 내진보강을 100% 완료한 반면 학교(22.8%)와 전기통신설비(35.5%), 송유관 등은 내진보강이 20∼30%선에 불과하다. 안전처는 2019년까지 매년 1300억원을 투입해 내진보강 비율을 49%까지 끌어올린다는 방침이다.

안전처의 한 관계자는 “최근 연이은 지진으로 내진설계에 대한 관심이 높아졌지만, 지진이 뜸해지면 민간건축물은커녕 공공건축물 내진보강 예산도 줄어드는 게 현실”이라고 말했다.

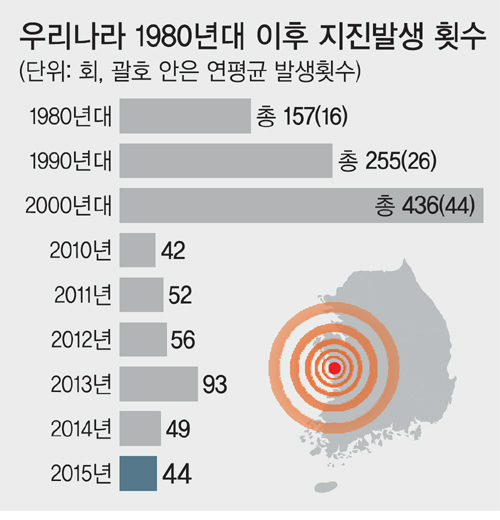

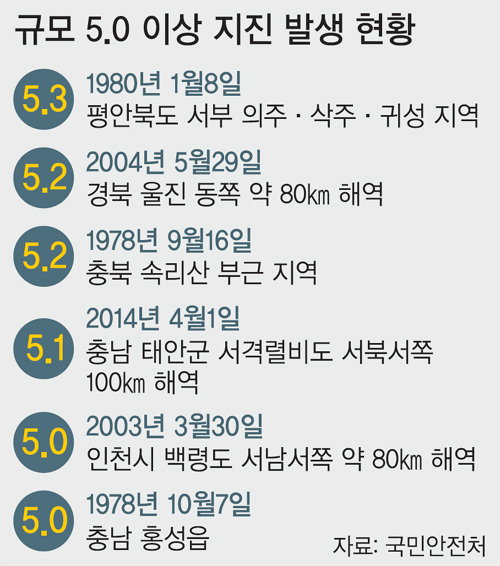

일각에서는 내진설계 기준을 규모 7.0 이상으로 강화하고 민간건물 내진보강도 의무화해야 한다고 주장한다. 이는 1980년대 한 해 평균 16회이던 지진이 2000년대 이후 한 해 평균 40회 이상 나타나는 등 우리나라에서 지진 발생빈도가 높아지면서 설득력을 얻고 있다. 내진기준의 경우 현재 공공건축물의 경우 원자로시설, 석유정제비축시설(7.0) 등을 제외하고는 대부분 규모 5.5∼6.0 기준으로 돼 있다. 규모 7.0을 넘어가는 지진에 대부분의 건축물이 무방비라는 의미다.

2009년 안전처(옛 소방방재청)가 서울 서남쪽 10㎞에서 7.0 규모의 지진을 가정하고 시뮬레이션을 해본 결과 서울 등 수도권의 인명피해가 총 67만명에 이르는 것으로 나왔다.

지헌철 한국지질자원 지진화산센터장은 “강진이 발생하기 위해서는 긴 단층과 응력(축적된 에너지)이라는 두 가지 조건이 필요한데 한반도는 이 조건에 맞지 않는다”며 강진 발생 가능성에 선을 그으며 “내진설계를 과도하게 높여 비용을 낭비하는 것보다는 붕괴 시 추가 피해가 큰 공공건출물에 대한 내진보강 강화를 서두르는 게 중요하다”고 지적했다.

안전처는 “현재 지진전문가가 참여하는 지진방재대책 개선추진단을 운영 중”이라며 “강진 발생 가능성 등을 감안해 다양한 내진보강 활성화 방안을 검토해 종합적인 대책을 마련하고 있다”고 말했다.

정진수 기자 jen@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 송이버섯](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521861.jpg

)

![[기자가만난세상] 수원 일가족 사망 수사의 허점](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 시각장애 피아니스트가 수놓은 아름다운 세상](http://img.segye.com/content/image/2025/02/27/128/20250227519964.jpg

)

![[박일호의미술여행] 색채의 세계로 재탄생한 도시 풍경](http://img.segye.com/content/image/2025/04/03/128/20250403521725.jpg

)