지역따라 감염경로·패턴 차이 나

의료기관 감염비중 특례시 1.79%

인구 10만 이하 소도시선 23.53%

수도권 거주지·감염지 불일치 50%

소도시 공간적 확산 가능성 낮아

서울을 비롯한 수도권은 사업장과 다중이용시설, 비수도권 지역에서는 종교나 요양 관련 시설에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전파 비율이 높은 것으로 나타났다. 지역별로 감염 경로와 패턴이 다른 만큼 차등적인 방역 조치와 함께 밀접한 지역끼리 연계한 광역 대응이 필요하다는 지적이 나왔다.

16일 국토연구원이 발간한 워킹페이퍼에 수록된 ‘지역별 코로나19 주요 감염경로와 확산 패턴 연구’ 보고서에 따르면, 서울에서는 15개의 다양한 감염경로가 발견됐지만 지방으로 갈수록 감염 발생 경로가 줄어드는 것으로 나타났다. 보고서를 작성한 이진희 국토연구원 부연구위원과 박민숙 미국 위스콘신대 밀워키 캠퍼스 교수는 지난해 1월부터 올해 7월까지 각 지자체에서 공개한 코로나19 확진자 자료를 바탕으로 주요 감염경로 20개를 설정해 분석했다.

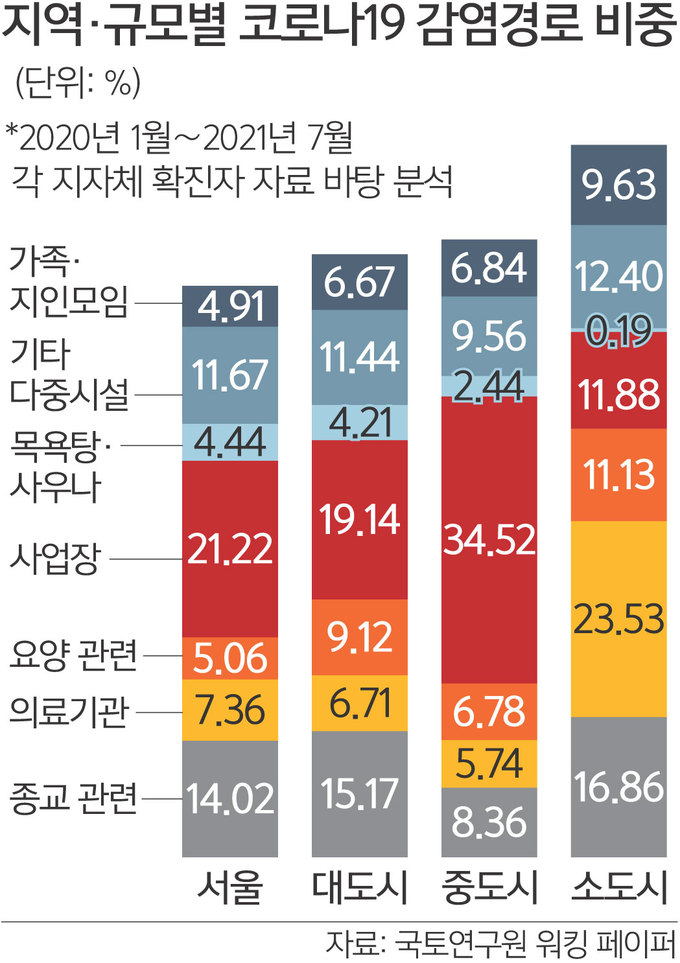

서울의 주요 감염경로를 살펴보면 사업장(21.22%) 비중이 가장 높았고, 종교 관련(14.02%), 기타 다중이용시설(11.67%) 등이 뒤를 이었다. 경기 지역의 감염경로도 마찬가지로 사업장(24.24%), 종교 관련(14.15%), 기타 다중이용시설(13.55%) 순이었다.

비수도권 지역은 수도권과 비교해 종교와 요양 관련 시설의 비중이 큰 편이었다. 광주와 대전은 종교 관련 시설의 감염이 각각 34.89%와 47.92%, 전북의 요양 관련 시설 감염은 30.01%였다. 서울의 종교(14.02%), 요양 관련 시설(5.06%)보다 3∼6배 많은 수준이다. 이와 달리 교정시설 관련 감염은 대부분 서울(99.18%)에서 발생했고, 군부대 관련 감염의 경우 경기(63.35%)의 비중이 매우 높은 것으로 조사됐다.

인구 규모별로도 감염경로의 차이가 확연했다. 인구 100만명 이상의 특례시에선 의료기관 감염 비중이 1.79%에 불과한데 인구 10만명 이하 소도시에서는 23.53%까지 늘어났다. 소도시에서는 사업장 감염 비중이 11.13%였지만, 인구 30만∼100만명 규모 대도시는 19.14%였다.

보고서는 코로나19 발생지와 거주지가 불일치할 경우 감염병 유출 가능성이 높다는 점을 지적했다. 거주지가 아닌 지역에서 감염된 이후 거주지로 돌아가면, 코로나19가 지역 경계를 넘어 확산하는데, 경기·인천·대전의 경우 거주지·감염지 불일치 비율이 50%를 넘겼다. 반면 울산, 충북, 경남 등은 거주지와 감염지가 불일치한 사례의 80% 안팎이 같은 시·도 내에서 이동한 경우라 다른 지역으로 퍼질 위험은 상대적으로 크지 않았다.

보고서는 인구 규모가 작은 소도시일수록 주변으로의 확산이 더욱 많이 일어났고, 대도시일 경우 지역 내 확산 가능성이 상대적으로 높았다고 설명했다.

이에 따라 지역적 특성과 감염경로 차이 등에 따른 차등적인 방역 조치가 필요하다고 강조했다.

이진희 부연구위원은 “서울을 비롯한 수도권 업무·상업지역은 출퇴근하는 사람이 많아서 코로나19가 장거리로 전파될 가능성이 큰 반면, 지방의 소규모 음식점이나 일상 시설은 해당 지역 주변에서만 생활하는 분들이 이용하기 때문에 공간적 확산 가능성은 작다”면서 “이런 점을 감안해 양쪽의 방역기준이 달라져야 할 필요가 있다”고 지적했다. 지역과 시설 특징에 따라 사회적 거리두기의 기준을 달리하거나 업무·상업지구 내 기업의 재택근무를 유도하는 식의 맞춤형 방역조치가 필요하다는 것이다.

이 연구위원은 또 “코로나19 확산 과정에서 지역 간 교류가 활발했던 그만큼 지역 감염도 활발하게 일어난 것으로 나타났다”면서 “인접한 지역이나 생활권이 같은 지자체에 대해서는 광역적인 대응이 필요하고, 이를 위해 구체적인 확진자 자료를 구축하고 자료를 공개하는 것도 중요하다”고 설명했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 예측불허 콘클라베](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520667.JPG

)

![[데스크의 눈] 대통령 집무실 이전, 최선입니까](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500131.jpg

)

![[오늘의시선] SKT 해킹, 공포 아닌 냉정함이 필요하다](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520417.JPG

)

![[김상미의감성엽서] 51년 만에 돌아온 책](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519965.jpg

)