정부·지자체·민간 빅데이터 융합 개발

“출퇴근·통학 등 모든 이동 유형 다뤄”

기존 통계보다 세밀한 분석 가능해져

수도권 인구이동 하루 평균 7135만건

서울서 경기·인천 출근은 59.4분 걸려

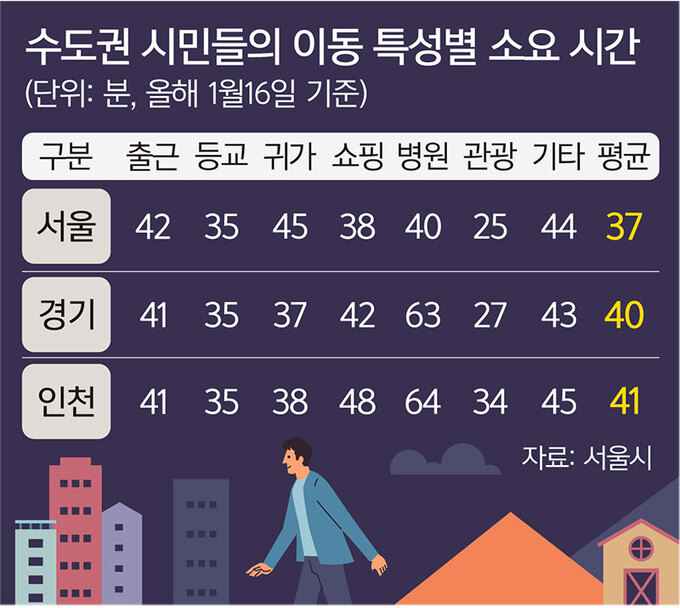

경기 ‘40분 도시’… 인천은 ‘41분 도시’

신도시 수요예측·교통 정책 등에 활용

아울러 이동 패턴과 이동량 등에 따라 수도권은 북부·서북·동북·서부·서남·남부·동남 등 7개 생활권역으로 나뉘는 것으로 분석됐다. 시는 수도권 생활이동 데이터를 광역도시계획이나 신도시 수요예측 같은 도시개발과 교통인프라·버스노선 최적화 등 시민 삶의 질과 직결되는 정책에 적극 활용할 방침이다. 데이터는 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)을 통해 일 단위로 공개한다. 시는 민관 융합 데이터·실생활과 밀접한 공공 데이터를 지속 발굴하고 공개해 누구나 필요한 데이터를 확인하고 활용하는 생태계를 만들겠다고 강조했다.

평일 하루 동안 수도권을 오가는 인구 이동이 7100만건을 넘어서는 것으로 나타났다. 서울에서 경기나 인천으로 출근하는 데는 평균 59.4분, 다른 수도권 지역에서 서울로 출근하는 데는 71분 걸리는 것으로 각각 조사됐다. 서울은 등교나 쇼핑, 병원 등 일상과 밀접한 활동을 하러 이동하는 시간이 평균 37분 드는 ‘37분 도시’로 파악됐다.

서울시는 실시간 통신·공공 빅데이터를 융합해 수도권 거주자의 모든 이동을 20분 단위로 집계·분석할 수 있는 시스템을 개발하고, 이런 내용이 담긴 ‘수도권 생활이동 데이터’를 공개한다고 28일 밝혔다. 시와 경기도, 인천시, 수도권 3개 연구원, 통계청, KT가 기술·인프라 협력을 통해 집계·분석한 데이터다. 해당 데이터를 활용해 수도권 내 출퇴근이나 등하교 같은 정기적 이동은 물론 쇼핑·관광·병원 방문 등 모든 이동을 분석할 수 있다.

앞서 시는 ‘서울 생활이동 데이터’를 공개한 바 있다. 이를 경기·인천까지 확장해 수도권 광역 정책에 활용할 수 있도록 범위를 넓힌 것이다. 수도권 광역교통계획이나 도시계획, 생활문화 시설 후보지 선정 등에 필요한 기초 데이터로 쓸 수 있다고 시는 설명했다. 시·군·구 등 광범위한 공간을 대상으로 1∼5년 간격으로 발표되는 정부의 인구이동 관련 통계와 비교할 때 시공간 단위로 세밀한 분석이 가능해 시의성과 적시성이 높아졌다.

수도권 생활이동 데이터는 대중교통 이용·인구 관련 공공 빅데이터와 KT의 휴대전화 통신(시그널) 데이터를 수도권 4만1000여개 구역에 추계하는 방식으로 산출된다. 해당 구역은 가로·세로 250m 격자 모양으로 나뉜다. 이를 통해 내·외국인을 가리지 않고 이동 주체들이 언제 어디에서 어디로 어떻게 왜 이동했는지 등을 상세하게 분석할 수 있다. KT는 “기지국 간, 단말기 간 통신 정보라 개인정보 활용에 대한 우려는 없다”고 전했다.

데이터 분석 결과 지난 1월16일 기준 수도권이 출발 또는 도착지가 되는 이동은 하루 7135만건으로 집계됐다. 경기가 출발·도착지가 되는 이동이 51%로 가장 많았고, 이어 서울(38%), 인천(10%), 기타(1%) 순이었다. 서울에서 수도권으로 출근할 땐 평균 59.4분이 소요됐다. 수도권에서 서울로 출근할 땐 평균 71분으로, 1.2배가량 더 걸렸다.

같은 지역 내 출근 소요시간은 서울 35.3분, 경기 27.6분, 인천 25.9분이었다. 출근 시간대(오전 7∼9시)에 서울시민 89%는 서울 내로, 10%는 경기도로, 나머지 1%는 인천으로 출근했다. 경기도민은 도 내로 출근이 81%, 서울로 출근이 17%, 인천으로 출근이 2%였다. 인천시민은 77%가 지역 내로 출근했고 경기, 서울 출근은 12%, 11%였다.

수도권 시도별로 출근·등교·쇼핑·병원 등 목적별 이동 평균 시간과 거리를 분석해보니 서울은 평균 37분 내에 일상과 밀접한 지점으로 이동이 가능한 도시로 파악됐다. 경기는 ‘40분 도시’, 인천은 ‘41분 도시’로 각각 분석됐다. 시간이 아닌 거리로 환산시 서울시민은 평균 6㎞ 반경 내, 경기와 인천은 9㎞ 반경 내에 생활권이 형성된 셈이다.

아울러 이동 패턴과 이동량 등에 따라 수도권은 북부·서북·동북·서부·서남·남부·동남 등 7개 생활권역으로 나뉘는 것으로 분석됐다. 시는 수도권 생활이동 데이터를 광역도시계획이나 신도시 수요예측 같은 도시개발과 교통인프라·버스노선 최적화 등 시민 삶의 질과 직결되는 정책에 적극 활용할 방침이다. 데이터는 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)을 통해 일 단위로 공개한다. 시는 민관 융합 데이터·실생활과 밀접한 공공 데이터를 지속 발굴하고 공개해 누구나 필요한 데이터를 확인하고 활용하는 생태계를 만들겠다고 강조했다.

박진영 시 디지털정책관은 “수도권 생활이동 데이터는 수도권 시민의 삶을 ‘업그레이드’할 과학적 결과물”이라며 “누구나 활용 가능한 공공 분야 빅데이터로 시민 삶의 질과 직결된 연구·창업·경제활동 등이 활발히 진행되길 바란다”고 했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 예측불허 콘클라베](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520667.JPG

)

![[데스크의 눈] 대통령 집무실 이전, 최선입니까](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500131.jpg

)

![[오늘의시선] SKT 해킹, 공포 아닌 냉정함이 필요하다](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520417.JPG

)

![[김상미의감성엽서] 51년 만에 돌아온 책](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519965.jpg

)