|

| ◇김홍주 화백은 “그림은 시각적 즐거움이 전부, 그 이상도 그 이하도 아니다”라고 말한다. 그는 “미술비평이 뭘 읽어내려고만 하니 자꾸 작품 외적인 요소에만 관심을 갖게 된다”고 진단했다. 송원영 기자 |

“제가 관심을 갖는 것은 이야기나 의미로 풀어내기 이전에 표면에서 드러나는 색채나 선, 재료가 던져주는 것들입니다. 의미를 먼저 염두에 두지 않는다는 얘기죠.”

그는 불어인 ‘상스(sens)’에 감각과 의미란 뜻이 함께 있음을 주목한다. “사실 코드화(언어) 이전에 어떤 대상과 마주쳤을 때 감각과 인식은 동시에 일어나지요. 예를들어 언어화된 소나무 이전의 녹색과 솔잎의 느낌(감각)과 인식은 같이 옵니다.” 그는 정신과 육체도 분리가 아닌 동시에 받아들인다고 여긴다.

그는 서예를 예로 자신의 생각을 구체화한다. 그의 작품에서 글씨체를 자세히 들여다보면 ‘똥’덩어리들의 집합이다. “서예가 언어로 글을 전달하기보다는 물질 이미지로 소통하는 것이지요.”

이즈음에서 그 특유의 짜릿한 소통론이 대두된다. “언어화되지 않은 소통을 말하지요. 상투적 언어에는 감동이 없으니 소통이라 할 수 없지요.” 음악을 들었을 때 몸이 저절로 움직이는 그런 소통을 이야기하고 있는 것이다.

“우리 사회나 현대미술에서 상투적이거나 정치화된 소통이 난무하고 있습니다. 삶과 가까워진다고 외치고 있지만 도리어 멀어지고 있습니다.” 그는 그냥 살아가는 것, 그리고 그냥 붓질을 해가는 것을 중시한다. 어떤 해답이나 해결책을 찾는 일이 부질없어 보인다. 그냥 충실함 속에 모든 것이 있기 때문이다.

|

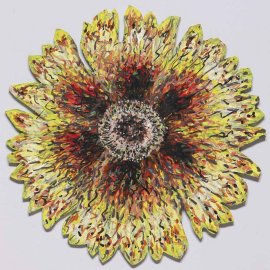

| ◇‘무제’ |

“기계적 인식에는 한계가 있습니다. 개개인의 인식 이미지가 기계화될 수 없기 때문이지요.” 그는 사진과 컴퓨터의 이미지 생산 한계를 깨닫고 아날로그적 가능성으로서의 회화에 자신을 위치시킨다.

“생물학에서 유전자 자원인 토종 같은 역할이지요. 돌배 씨가 다양하고 무한한 품종 씨앗으로 개량될 원초적 가능성을 담지하고 있듯이 말이지요.” 그는 무한질주의 사회와 현대미술에서 원점을 되돌아 보게 해주는 역할을 했으면 하는 것이 작은 바람이다.

회화의 본질에 대해 끊임없이 질문을 던져온 그의 개인전이 31일∼12월2일 아르코미술관에서 열린다. 극사실화 작업으로 시작해 창문틀이나 시계, 거울 등의 프레임을 써 오브제와 이미지를 교차시킨 그림들, 2000년 이후 ‘꽃그림’, 뚜렷한 형태 없이 무엇인가가 무한히 증식하는 듯한 풍경을 그린 최근까지 끊임없이 미술판의 유행을 따르지 않고 독자적인 방식으로 회화의 본질을 모색해온 작가의 작업 전반을 살피는 전시다.

아르코미술관이 현대미술사의 문맥에서 중요한 위치에 있는 작가들의 작업세계를 깊이 살피기 위해 기획한 ‘대표작가전’으로, 신작과 미발표작 그리고 쉽게 볼 수없었던 작가의 이전 작업들이 소개된다. 거울테나 창문틀, 차문틀 패널 등을 이용한 작품들과 산과 논밭을 그린 풍경화, 글씨 그림, 그리고 무수한 세필 작업으로 화면 가득 채워 그린 꽃그림 등이 출품된다. (02)760-4850

편완식 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)