43% “어제 먹은 메뉴 기억 못해”

친구와 대화 80%는 채팅·메일로

기억력 감퇴 사회문제로 떠올라 친척이나 친구, 지인들의 전화번호가 휴대전화기에 저장돼 있다. 이들과의 약속 장소로 가는 길은 내비게이션이 알려준다. 공적·사적 일정도 마찬가지로 휴대전화기나 PDA에 저장돼 있다. 뭔가 궁금한 것이 있으면 인터넷으로 검색하면 된다. 그러면 사진이나 편지, 메일, 책, 음악 등 원하는 정보가 뜬다. 스스로 생각하고, 저장하고, 고민하는 것은 ‘오류’처럼 보인다.(만프레드 슈피처 ‘디지털 치매’ 중에서)

스마트 시대, 정보기술(IT) 기기에 의존하지 않고 뭔가를 스스로 생각하고 기억에서 끄집어내는 것은 정말 쓸데없는 짓일까. 편리함이란 ‘달콤한 유혹’에 익숙해져버린 지금, 원하는 정보를 다 찾아주는 ‘손안의 컴퓨터’ 스마트폰이 당신의 기억력을 조금씩 갉아먹고 있다면 당신은 어떻게 할 것인가. 스마트폰과 기억력의 상관관계가 의학적으로 명확하게 규명되지는 않았지만 스마트 기기가 당신의 정신 건강을 위협하고 있는 것은 분명하다.

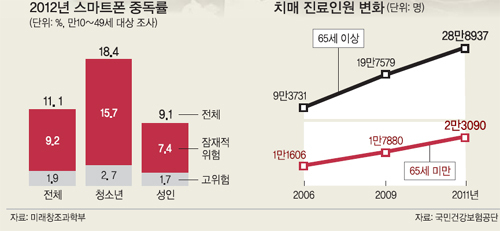

스마트폰 보급이 급속도로 확산하면서 중독 현상과 함께 ‘디지털 치매’가 새로운 사회 문제로 떠오르고 있다. 국립국어원은 신조어 중 하나로 디지털 치매를 ‘휴대전화와 같은 디지털 기기에 지나치게 의존한 나머지 기억력과 계산능력이 크게 떨어진 상태’라고 소개하고, 국어 사전에 실을지 고민하고 있다. 의학계도 스마트폰이 불러온 기억력 감퇴 현상에 대해 주목하고 있다. 문제는 디지털 치매가 학술적으로 정립되지 않은 만큼 어떤 현상이 디지털 치매라고 단언하기 힘들다는 데 있다. 현재 일본 고노 임상의학연구소가 제시한 ‘디지털 치매 진단법’ 정도가 활용되고 있을 뿐이다.

세계일보는 직장인 100명을 대상으로 설문조사를 해봤다. ▲외우고 있는 전화번호가 집과 가족 전화뿐이다 ▲친구와의 대화 중 80%는 채팅이나 이메일로 한다 ▲전날 먹은 식사 메뉴가 생각나지 않을 때가 있다 ▲신용카드 계산서에 서명할 때 외에는 거의 손으로 글씨를 쓰지 않는다 ▲처음 만났다고 생각한 사람이 사실은 전에 만났던 사람이었던 적이 있다 ▲왜 같은 얘기를 자꾸 하느냐는 지적을 받은 적이 있다 ▲자동차 내비게이션 장치를 장착한 뒤 지도를 보지 않는다 등 7개 문항을 제시했다.

전문가들은 7개 문항 가운데 4개 이상 수긍하면 디지털 치매를 의심해야 한다고 지적했다.

100명 가운데 무려 72.37%가 집과 가족 전화번호 외에는 외우지 못하는 것으로 나타났다. 하루 전에 먹은 메뉴를 기억하지 못하는 비율도 43.42%에 달했다. 카드 결제 시 서명할 때를 제외하고는 손으로 글씨를 쓰지 않는 비율(13.16%)과 ‘같은 얘기를 반복한다’는 지적을 받는 비율(11.84%)도 10%가 넘었다.

|

| 12일 낮 서울의 지하철에서 승객 대부분이 스마트폰으로 인터넷 서핑, 게임, 채팅 등의 서비스를 이용하고 있다. 스마트폰 사용이 크게 늘면서 기억력이 감퇴하는 ‘디지털 치매’가 사회 문제로 떠오르고 있다. 이재문 기자 |

직장인 전주희(26)씨는 친구들과 대화하다 모르는 게 있으면 스마트폰 검색을 하는 게 버릇이 됐다. 그러다 보니 어느 순간부터는 자신이 알고 있는 것이 맞는지조차 헷갈리기 시작했고, 그럴수록 스마트폰에 의존하는 빈도가 높아지는 악순환을 되풀이하고 있다.

대학생 최경원(가명·26)씨는 스마트폰을 쓰면서 필기를 거의 안 한다. 강의 시간에도 필기 대신 스마트폰으로 찍는다. 메모나 일정도 스마트폰에 적고 지하철역을 나오면 지도 애플리케이션으로 길을 찾는다. 스마트폰을 자꾸 써서 기억력이 나빠진 건지 같은 사람에게 대여섯 번씩 같은 얘기를 하다 면박을 받기도 한다.

의료계는 디지털 치매 현상을 ‘단기적 기억력 저하’로 보고 있다. 병이라기보다는 머리를 쓰지 않으면서 나타나는 건망증이라는 것이다.

국민건강보험 일산병원 이준홍 치매예방센터 소장은 “뇌도 자꾸 써야 하는데 기계가 대신 해주니까 기억력이 자꾸 떨어지는 원리”라고 설명했다.

전두엽의 위축과 신경세포의 감소 등 뇌의 퇴행성 변화로 심한 건망증과 기억장애, 판단력 저하, 계산력 쇠퇴 등으로 일상생활이 불가능해지는 ‘노인성 치매’와는 다르다.

하지만 장기적으로 디지털 치매 현상이 계속될 때는 뇌에 보다 심각한 문제가 일어날 수 있다고 전문가들은 경고한다. 박기정 경희대 교수(신경과)는 “뇌의 사용량이 장기간 줄어들면 인지 능력에 영향을 미칠 가능성이 있다”고 봤다. 그는 “어렸을 때부터 디지털 기기 의존도가 높아지고 있어, 이에 대한 심도 있는 연구가 필요하다”고 지적했다.

디지털 치매를 더 심각하게 보는 시각도 있다. 독일의 저명한 의학교수이자 ‘디지털 치매’ 저자인 만프레드 슈피처는 디지털 치매가 기억력 감퇴 이상의 문제이며 정신적인 능력, 사고와 비판 능력에 영향을 미칠 수 있다고 우려했다.

아직 스마트 기기 사용과 치매의 상관관계가 밝혀진 것은 아니지만, 젊은 치매 환자가 계속 늘고 있는 것만은 분명하다. 국민건강보험에 따르면 2011년 65세 이하의 치매 진료인원은 2만3090명으로 2006년에 비해 198.9% 증가했고, 특히 40세 미만의 젊은 치매 환자가 171.1% 늘어났다. 전문가들은 기억력 감퇴를 막고 뇌 활동을 활발히 하기 위해 손으로 일기·가계부를 쓰거나 계산을 암산으로 하고 전화번호를 외워서 누르는 습관을 들여야 한다고 조언한다.

엄형준 기자 ting@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 윤 대통령의 머그샷](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516620.jpg

)

![[특파원리포트] ‘메이드 인 차이나’의 전방위 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516540.jpg

)

![[김정식칼럼] 저성장 함정에서 벗어나려면](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516487.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 위협 메시지의 장래](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516496.jpg

)