2012년 6월 이후 격차 점점 벌어져 한국의 가계가 갈수록 쪼그라들고 있다. 경제성장의 과실이 제대로 돌아가지 않는 탓이다. 지난 10여년간 가계소득 증가율은 국민총소득(GNI) 증가율을 밑돌았다. 반면 기업소득은 GNI 증가율을 훌쩍 뛰어넘었다. 기업은 살찌고, 가계는 야위어가는 셈이다.

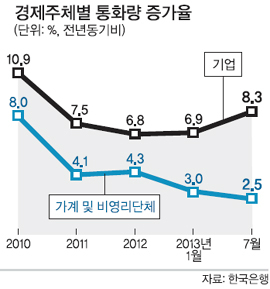

11일 한국은행의 ‘7월 중 경제주체별 통화통계’를 보면 가계 및 비영리단체가 보유한 시중통화량(M2) 증가율은 7월 현재 2.5%이다.

11일 한국은행의 ‘7월 중 경제주체별 통화통계’를 보면 가계 및 비영리단체가 보유한 시중통화량(M2) 증가율은 7월 현재 2.5%이다.

이에 비해 기업의 M2 증가율은 8.3%로 세 배 이상이었다. M2는 현금과 바로 현금화할 수 있는 예금인 협의통화(M1), 2년 미만 정기 예·적금, 머니마켓펀드(MMF) 등 시장형 상품을 포괄하는 유동성 지표다. 쉽게 말하면 언제라도 결제자금화할 수 있는 현금과 금융자산을 의미한다.

가계와 기업의 M2 증가율은 지난해 6월까지도 각각 4.1%, 6.6%로 큰 차이가 나지 않았다. 이후 가계는 하락세, 기업은 상승세를 보이면서 격차가 벌어졌다.

이준협 현대경제연구원 연구위원은 “M2가 모든 금융자산을 포괄하는 것은 아니지만, 새로 창출되는 부가가치 중 기업의 몫이 커지고 가계의 몫이 작아지는 추세를 반영한 것으로 보인다”고 말했다.

한국의 가계가 야위어가는 흐름을 보여주는 경제지표는 많다. 1991∼2011년 경제주체별 소득증가율을 보면 기업소득이 연평균 11.4% 증가할 때 가계소득은 8.5% 늘어나는 데 그쳤다. 이 기간 연평균 GNI 증가율은 9.3%였다.

GNI 중 가계소득 비율을 봐도 여타 선진국가에 비해 현저히 떨어진다. 2011년 기준으로 보면 독일 76.7%, 미국 76.4%, 영국 71.6%, 일본 65.8%인데 한국은 61.5%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 69.0%에 한참 못 미친다.

류순열 선임기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)