청년고용률 10년째 하락… 훈련기관만 지원금 혜택 일자리를 찾던 서모(24·여)씨는 네일케어(손톱관리)를 배워 취업할 생각에 훈련과 취업을 함께 시켜주는 고용노동부의 청년 취업지원 프로그램에 참여했다. 총 500여만원의 교육비 중 150만원만 자비로 부담하면 된다고 했지만 실제 들어간 돈은 재료비를 포함해 250만원이 넘었다. 그런데 훈련 이후 서씨가 소개받은 곳은 월급 70만원에 9시간씩 주 6일을 근무하는 최소한의 근로기준법도 지켜지지 않는 사업장이었다.

실망한 서씨는 지난 9월 한국산업인력공단이 주관하는 해외 취업알선 프로그램으로 발길을 돌렸다. 해외 대형 크루즈에서 네일아티스트로 일하는 것이었는데, 모집공고에는 주 65만원 정도의 급여를 보장하는 것으로 돼 있었지만 실제로는 인센티브제였다. 또 영국에서 교육을 다시 받아야 하는데, 이때 생활비와 비행기표를 직접 부담해야 했다.

서씨의 사례는 정부의 청년고용 대책이 단기 실적올리기에만 급급하다는 것을 단적으로 보여준다. 일자리의 질과 급여 모두 아르바이트와 비슷하거나 그 수준에도 못 미치는 ‘무늬만 청년고용 대책’인 것이다.

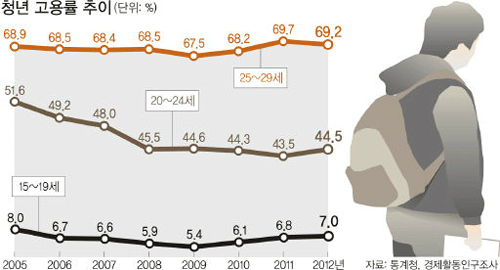

박근혜정부 들어서도 청년고용률 제고가 핵심 국정과제인 고용률 70% 달성에 중요하다고 판단해 관련 정책을 추진하고 있다. 그러나 이러한 사업들이 지난 10년간 청년고용률을 높이는 데 별로 효과를 발휘하지 못했고, 실적에 대한 부담으로 질 낮은 일자리만 양산하는 등의 한계가 있다는 지적이 나오고 있다.

현재 정부의 청년층 고용정책의 상당수는 여전히 단기 일자리 제공에 머물고 있다. 중소기업 청년인턴제의 올해 예산은 전년보다 8.3% 증가했고 인원도 1만명 늘어난 5만명으로 확대됐다. 내년에도 3만7000명이 예정돼 있다. 그러나 채용된 인턴 중 1년6개월이 지난 시점까지 고용이 유지된 사람은 2009년 32.7%, 2010년 37.0%, 2011년 37.7%에 불과하다. 또한 청년 노동력 인구 중 임시일용직 등 불안정 계층이 3분의 1에 달하고, 고졸 이하에서 고용률 저하가 더 심각함에도 정책이 청년층 일반을 대상으로 하고 있어 사각지대가 존재한다.

한국노동연구원의 이규용 연구위원은 “노동시장에 취약한 청년층은 시장으로 들어오지 못하거나 들어오더라도 질 낮은 일자리에 부실하게 통합된다”면서 “대상자별 맞춤형 프로그램이 가능해야 한다”고 지적했다.

직업훈련이 중요하지만 정작 교육 내용이 단편적이고 자격증 중심이라는 비판도 있다. 제과제빵과 가정요리, 미용 등 기술교육이 대부분이어서 청년층에 걸맞은 다양한 직업훈련이 이뤄지지 않는 데다 최근에는 직업상담사, 논술지도사 등 각종 자격증 교육이 주를 이루고 있다는 것이다.

민주당 은수미 의원은 “취업과 연결되지 않는 직업교육이 이뤄지면서 엉뚱하게 직업훈련기관에만 지원금 혜택이 돌아가고 있다”고 지적했다. 청년유니온 오세연 홍보팀장은 “청년들이 느끼는 가장 큰 문제는 노동의 질, 근로환경에 대한 고민 없이 일단 취업시키고 보자는 정부 정책의 태도”라고 비판했다.

윤지희 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)