경상수지 흑자도 올해 700억달러 언저리로 사상 최대치를 경신하고, 1인당 국민소득은 2만4000달러를 돌파할 전망이다. 총량 지표, 즉 겉모습만 보면 한국은 신흥국 대열에서 벗어나 선진국 문턱을 디딘 모습이다.

그러나 대다수 국민의 삶에서 지표의 화려함은 느낄 수 없다. 거꾸로 국민의 삶은 팍팍하기만 하다. 그들에게 ‘사상 최대’의 화려한 지표들은 착시 현상만 낳는 무의미한 장식일 뿐이다. 지표와의 괴리는 가계 소득·자산에서부터 확인된다. 가처분소득 기준으로 지난해 평균 가구소득은 3645만원인데, 여기서부터 상당한 착시현상이 발견된다.

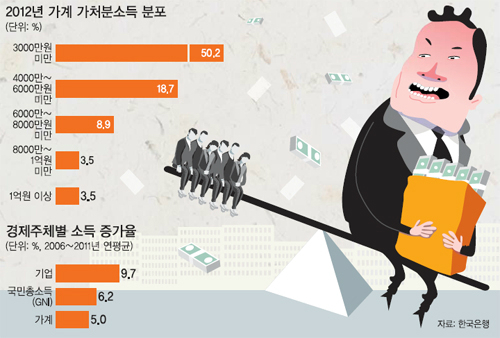

최근 통계청·금융감독원·한국은행이 전국 2만가구를 대상으로 조사해 발표한 ‘2013년 가계금융·복지조사 결과’를 보면 전체 가구 중 50.2%의 가처분소득이 3000만원 미만, 64.7%는 4000만원 미만이다. 절반을 훌쩍 넘는 가구의 소득이 평균치 아래인 것이다. 5000만원 미만은 75.8%로 뛰고, 1억원 이상은 3.5%에 불과하다. 이 같은 소득분포에서 1인당 국민소득 2만2700달러(2012년)를 실감할 가구가 얼마나 될까. 4인가족 기준으로 소득 9000만원 이상인 가구가 아니라면 국민소득 2만2700달러는 체감하기 어려운 지표다. 가구 순자산을 봐도 마찬가지다. 지난 3월 기준 가구 순자산 평균은 2억6738만원인데, 분포를 보면 2억원 미만이 59.8%, 3억원 미만이 72.7%에 달한다. 5억원 이상은 13.5%, 10억원 이상은 4%이다. 상위 20%의 소득은 하위 20%의 6.82배, 상위 20%의 순자산 점유율은 62.8%다.

②줄어드는 가계몫

가계부문 전체적으로는 경제성장에서 소외되는 흐름이 지속되고 있다. 지난 20여년간 가계소득 증가율은 언제나 국민총소득(GNI) 증가율보다 낮았고 그 격차는 더욱 벌어지는 추세다. 경제성장의 과실이 가계에 제대로 돌아가지 않는 것이다. 2일 한국은행에 따르면 2006∼11년 경제주체별 연평균 소득증가율은 가계가 5.0%로 GNI 증가율 6.2%보다 낮은 반면 기업은 9.7%로 가계소득 증가율의 두 배다. 이에 따라 GNI 중 가계소득 비중은 경제협력개발기구(OECD) 평균에 한참 못 미친다. 2011년 본원소득 기준 61.6%로 OECD 평균(69.0%)보다 7.4%포인트 낮다. 이를 조정처분가능소득 기준으로 보면 한국 63.7%, OECD 평균 75.2%로 격차가 11.5%포인트로 더 벌어진다. 조정처분가능소득은 1차소득인 본원소득에서 각종 세금과 국민연금, 건강보험료 등 준조세를 뺀 소득(가처분소득)에다 정부 복지서비스를 반영한 궁극의 실질소득을 말한다.

③소득보다 빠른 빚

가계금융·복지조사 결과에 따르면 지난 3월 말 기준 가구 평균 부채는 5818만원으로 전년 대비 6.8% 증가했다. 이에 비해 가처분소득은 3476만원에서 3645만원으로 4.9% 증가하는 데 그쳤다. 빚의 증가속도는 저소득층에서 특히 높다. 1분위 24.6%, 2분위 16.3%, 3분위 9.7%, 4분위 13.1%의 증가율을 보였고 소득 상위 20%인 5분위만 빚이 소폭 감소했다. 빚을 진 가구는 66.9%로 전년에 비해 1.8%포인트 늘었고 원리금 상환액은 평균 18.9% 증가했다. “원리금 상환이 부담스럽다”는 가구는 70.2%로 2%포인트 늘었다.

류순열 선임기자 ryoosy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)