전세대란에 서민의 살림살이가 힘겹다. 천정부지로 치솟는 전셋값에 서민들은 부족한 보증금 메우기에 급급해 빚 수렁에 빠지기 일쑤다. 반전세(보증부월세)와 월세로 바꾸는 가계도 수두룩하다. 세들어 사는 집이 경매에 넘어가는 바람에 전세금을 떼이는 사례까지 속출한다. 정부는 가계부채를 더 늘리는 것 이외에 뾰족한 대책을 내놓지 못하고 있다. 전세거품이 부푸는 만큼이나 서민 가계의 시름은 깊어갈 수밖에 없다. 이 때문에 400조∼500조원 규모로 추정되는 전세보증금이 가계 빚의 또 다른 뇌관으로 등장해 사회·경제 불안을 증폭시킬 수 있다는 걱정이 쏟아진다. 세계일보는 3회에 걸쳐 전세대란의 실상을 조명하고 대안을 모색하는 시리즈를 게재한다.

서울 은평 뉴타운의 한 아파트에 전세로 살고 있는 권기태(44)씨는 요사이 좌불안석이다. 경매로 넘어간 이 아파트가 지난해 10월 낙찰되면서 권씨 가족은 보증금을 한 푼도 돌려받지 못하고 길거리로 나앉을 처지에 몰렸기 때문이다. 권씨의 보증금 1억5000만원은 은행 대출에 밀려 2순위였다. 2012년 9월 이 아파트의 경매가 시작됐을 때 법원에 제출된 채권 청구액은 모두 5억원이었다. 낙찰자는 하루빨리 집을 비우라고 독촉 중이다. 3대에 걸쳐 6식구가 함께 살던 집에서 졸지에 쫓겨나게 된 권씨는 새 집을 구하지 못하고 엄동설한에 발만 동동 구르고 있다. 권씨는 3일 “집을 구하지 못해 가족이 해체되는 상황에 직면해 있다”며 “경매를 통해 은행은 대출금을 대부분 회수해서 실속을 챙기고, 전세대란에 서민들만 갈 곳이 없는 사회라는 생각이 든다”고 억울해했다.

권씨처럼 지난 한 해 서울과 경기 등 수도권에서 경매로 넘어간 뒤 빚보다 적은 액수에 낙찰돼 임차인들이 길거리로 내몰린 아파트는 모두 2481건이었다. 이런 아파트는 대부분 시세 차익을 노리고 담보 능력 이상의 과도한 대출을 받은 것이 문제였다.

◆빚더미 아파트 수도권 곳곳에 산재

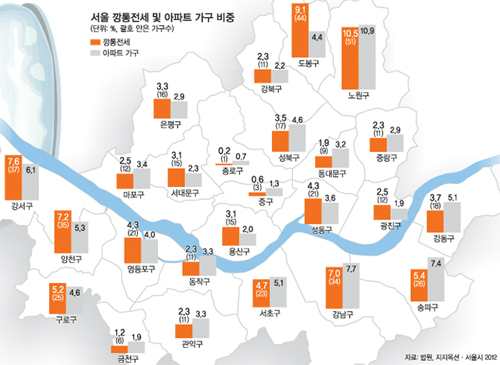

서울에서 경매로 팔린 아파트 가운데 청구금액이 낙찰가보다 많은 ‘깡통’ 아파트는 모두 485건이었다. 노원구가 51건(10.5%)으로 가장 많았고 ▲도봉구 44건(9.1%) ▲강서구 37건(7.6%) ▲양천구 35건(7.2%) ▲강남구 34건(7.0%) ▲송파구 26건(5.4%) ▲구로구 25건(5.2%) ▲서초구 23건(4.7%) 등이 그 뒤를 이었다.

이런 수치는 서울 구별 아파트 가구 분포 비율과 비교할 때 상당한 차이를 보인다. 노원은 서울 전체 아파트의 10.9%(2012년 기준)가 몰려 있는 지역이라 경매 물건도 제일 많았던 것으로 추정된다. 하지만 도봉구와 강서구, 양천구는 각각 아파트 가구 비율에서 각각 10위, 4위, 5위 지역이라 가구 대비 경매 물건이 상대적으로 많았다. 이 지역 주민들이 대출 이자 부담 등의 직격탄을 맞고 있음을 보여주는 대목이다. 반면 강남·송파·서초 등 ‘강남 3구’는 아파트 가구 비율이 각각 2, 3, 6위였지만 깡통 경매 건수에서는 5, 6, 8위의 뒷순위에 위치해 상대적으로 안정적인 주거환경을 보장받고 있는 것으로 나타났다.

낙찰액이 청구금액의 절반에도 미치지 못한 최악의 빚더미 아파트는 85건이었다. 경기 용인의 H아파트는 청구금액이 32억3500만원이었는데 겨우 3억1300만원(9.7%)에 낙찰돼 선순위 채권자를 제외한 나머지는 돈을 모두 날렸다. 감정가 4억2000만원짜리 이 아파트는 은행과 개인 등으로부터 10배에 육박하는 빚을 지고 있었다. 정부당국의 규제에도 비정상적인 아파트 담보대출 관행 등이 고스란히 드러난 사례라 할 만하다.

이런 아파트는 수도권 곳곳에서 발견됐다. 경기 평택의 S아파트는 청구금액이 2억800만원이었지만 겨우 2300만원에 낙찰돼 11.5%의 낙찰가율을 기록했다. 또 경기 김포시의 H아파트는 22억4000만원의 빚을 졌지만 2억3100만원에 낙찰됐다. 인천의 D아파트는 2억3100만원에 낙찰됐는데 청구금액은 14억8800만원이었다.

◆경매가가 시세가 되는 아파트까지 등장

한 단지에서 워낙 많은 경매 물건이 쏟아지다 보니 법원 경매가가 시세를 주도하는 이상현상도 발생하고 있다. 경기 고양시의 H아파트 132㎡(40평)에 전세 들었던 A씨도 지난해 9월 집이 경매에 들어가 보증금 2억원을 모두 떼였다. 이 단지에선 지난해 한 해 동안 모두 42건이 경매에 쏟아졌다. 이 아파트는 2010년 입주를 시작한 전체 545가구 대단지 새 아파트다. 전체의 7.7%가 빚을 못 갚아 남의 손에 넘어간 셈이다. 경매 물건 중에 4층 이하 비인기 물건은 10건에 불과했다. 규모도 86㎡(26평)에서 188㎡(57평)까지 다양했다.

주변 부동산중개업소 등의 전언에 따르면 이 아파트는 입지 등의 문제로 미분양이 많았는데 아파트 브랜드와 단지 규모를 보고 많은 주민이 대출을 받아 분양을 받았다고 한다. 아파트 시세 반등을 바라고 버티던 집주인들은 과다한 대출이자 부담 탓에 소유권을 포기하고 있다는 설명이다. 또 이들은 대부분 실거주자가 아니기 때문에 애꿎은 서민 세입자까지 불똥이 튀고 있다.

파주시의 D아파트도 지난해 30건이 경매에 나왔다. 이 아파트는 129∼149㎡(39∼45평)의 대형 평수 위주였지만 담보대출 폭탄을 피해가지 못했다. 강은 지지옥션 팀장은 “이런 아파트는 경매가가 시세를 주도하게 된다”며 “부동산 광풍의 막차 대출을 받은 깡통 아파트에 서민이 임대해 들어가 피해가 양산되고 있다”고 경고했다.

특별기획취재팀=주춘렬(팀장)·나기천·김예진·조병욱 기자 investigative@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)