최근 회사원 이모(35)씨는 5년 전에 해지했던 개인 실손의료보험(실손보험)에 가입신청서를 다시 냈다. 회사에서 단체 실손보험에 가입했기 때문에 매달 3만∼4만원이라도 보험료를 아끼려 개인 실손보험을 해지했던 이씨는 “단체 실손보험은 퇴사와 동시에 효력이 상실된다”는 보험설계사의 말에 개인 실손보험에 재가입키로 했다. 그러나 이씨는 개인 실손보험 재가입을 거절당했다. 2011년 말에 받은 작은 수술을 이유로 보험사가 개인 실손보험 재가입을 거절한 것이다. 이씨는 “단체 실손보험을 믿고 개인 실손보험을 안 들었다가 55∼60세 퇴직 후에 병원비가 엄청나게 들게 생겼다”며 분통을 터트렸다.

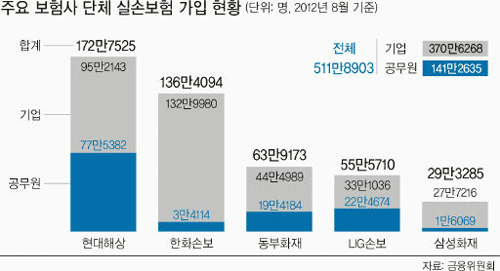

19일 금융위원회와 보험업계에 따르면 회사 등에서 직원 복리후생 차원에서 가입하는 단체 실손보험이 퇴사 후에는 효력이 상실돼 오히려 직원들에게 부담으로 작용할 수 있다는 지적이 제기되고 있다.

단체 실손보험을 믿고 개인 실손보험에 가입하지 않은 직장인들이 퇴직을 앞두고 개인 실손보험 가입을 하려면 나이와 건강 등을 이유로 거절당해 ‘보험 사각지대’에 놓일 가능성이 크기 때문이다. 그렇다고 단체 실손보험과 개인 실손보험을 중복으로 가입하자니 비용이 만만치 않아 개인 부담이 크다. 정부는 단체 실손보험의 이 같은 문제점을 인지하고 있으면서도 대책 마련에는 손을 놓고 있는 실정이다.

문제는 단체 실손보험은 재직기간에만 보장받는다는 데 있다. 퇴사 후 개별적으로 실손보험 인수가 불가능하다. 퇴사 이후 다시 개별 실손보험에 가입하려고 해도 단체 실손보험 가입기간 동안 발생한 질병과 수술이 있을 경우 가입 심사에서 거부당할 가능성이 크다. 단체 실손보험만 믿고 개인 실손보험에 가입하지 않으면 의료 비용이 증가하는 60대 이후에 보험사각 지대에 들어서는 셈이다.

결국 단체 실손보험이 있어도 개인 실손보험에 개별적으로 가입해야 하는데, 비용 부담이 크다. 직장생활을 하는 20∼30년 동안 실손보험 비용은 월납 3만원 기준으로 720만∼1080만원에 이른다.

실손보험은 중복 보장을 인정하지 않기 때문에 단체와 개인 실손보험에 동시에 가입을 해도 보험금은 한 곳에서만 받는다. 결국 현재 구조에서는 실손보험 가입자가 보험료를 중복으로 지급하거나 60세 이후 보험 없이 사는 것 중 하나를 ‘울며 겨자 먹기’로 선택해야만 한다.

금융위 관계자는 “퇴사 후 단체 실손보험의 보장 단절 문제는 인지하고 있다”면서도 “그렇다고 제도 개선과 관련한 논의는 현재 이뤄지지 않고 있다”고 밝혔다. 퇴사자의 요청에 따라 단체 실손보험의 보장 내용이 동일하게 개인 실손보험으로 연결될 수 있도록 제도가 개선돼야 한다는 지적이 많다.

이기욱 금융소비자연맹 보험국장은 “단체 실손보험에 가입한 사람들이 퇴사하면 미래에 대한 불안감에 개인 실손보험 가입을 종용당할 수밖에 없다”며 “이는 보험사 배만 불려주는 셈”이라고 말했다.

정진수 기자 jen@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 해병대전우회](http://img.segye.com/content/image/2025/04/18/128/20250418500033.jpg

)

![[기자가만난세상] 지자체장 대선 경선行, 행정공백 우려](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521238.jpg

)

![[세계와우리] 美·中 극한 경쟁, 한국의 선택지는](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521375.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 너무 늦기 전에](http://img.segye.com/content/image/2025/04/17/128/20250417521269.jpg

)